Montag, 29. April 2024

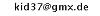

Des Forschers wichtigster Freund: Das Notizbuch

Angeregt durch die wunderbare Sammlung Kosmos großer Entdecker verlasse auch ich mein Haus höchst selten ohne Feldforschungsnotizbuch. Meine Wege führen natürlich nie so weit wie die der erwähnten "großen Entdecker", aber man könnte mich den Jean-Henri Fabre meines kleinen Viertels nennen. Von der Eingangstreppe aus (manchmal auch nur beim Blick aus dem Fenster) notiere ich besondere Naturereignisse in meinem kleinen Buch, halte Augenscheinlichkeiten in akribisch ausgeführten Zeichungen fest und sinniere über Zusammenhänge, Wahrscheinlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten, Sinn und Zweck, Ernst und Unsinn der scheinbar unscheinbaren Natur in meinem Umfeld. Denn nicht alles findet man in Büchern. Man muss hinaus in die Natur, in die Wälder, um das Leben zu verstehen. Denn erneut sei an Ralph Waldo Emerson erinnert, der mahnte: "Books are for the scholar's idle times. When he can read God directly, the hour is too precious to be wasted in other men's transcripts of their readings."

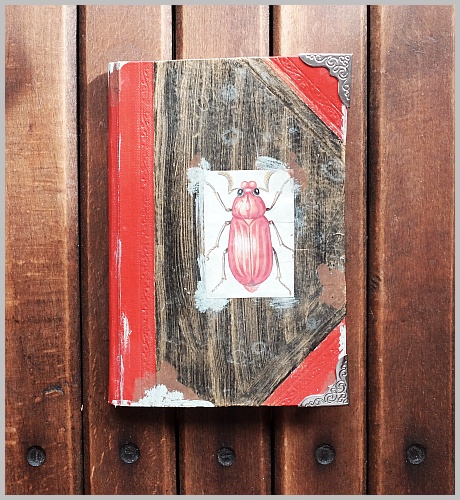

Ein seltener Gast: Die Brotspinne

Insekten, Spinnentiere, Pflanzen und geologische Besonderheiten zeichne ich zur Erinnerung und späteren Forschung auf, manchmal nur in feingliedrigen Bleistiftzeichnungen, manchmal delikat ausgeführt in Aquarellkolorationen, man sieht mich oft mit einem zugekniffenen Auge auf einem großen Stein oder Baumstumpf sitzen, den Fluchtpunkt meiner Perspektive mit dem Bleistift anpeilen und rasch ein paar Punkte auf den Punkt und aufs Papier bringend.

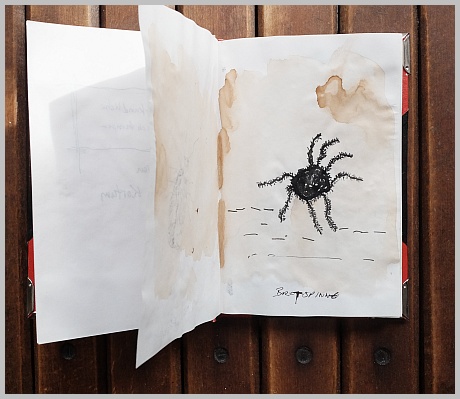

Das Blatt, das sein Grün verlor: Naturprozesse gerichtsfest dokumentiert

Auch Ableitungen aus Naturgesetzen und anschauliche Demonstrationsbeispiele füge ich hinzu. So wie dieses einstmals grüne Blatt von einem Baum, der in der Nähe des ehemaligen Freibades stand. Dieses ist nun abgerissen, das Wasser aus dem 50-Meter-Olympiabecken folglich weg - und wir sehen anschaulich, wie die Veränderung in der Feuchtigkeit im Mikroklima des Viertels die Pflanzen verändert: Keine zwei Jahre später ist das ehemals saftige Blatt ganz braun und brüchig geworden. Ich werde diesen Fund und diese beachtenswerten Vorgänge auf der nächsten Sitzung der naturhistorischen Vereinung zu Hamburg in einem kleinen Vortrag erläutern und so meinen Beitrag für die wissenschaftliche Forschung leisten.

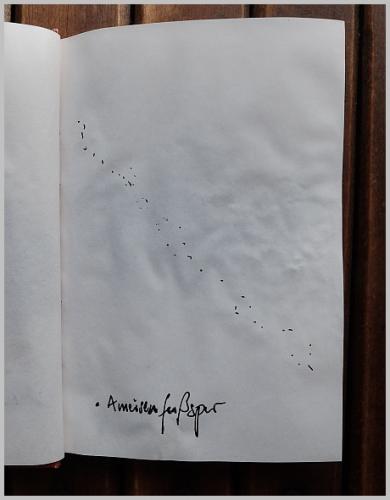

Auch kleine Krabbler können wichtige Spurenträger sein: eine detailliert erfasste Ameisenfußspur

Wie sonst nur ein Entomologe in der Rechtsmedizin beobachte ich auch die vielfältigen stummen Zeichen und Signale der Tierwelt. Wie diese Fußspuren einer Ameise (Abb. 4), die ich im feinen Sand fand und exakt nachzeichnete. Für eine Sicherung als Gipsaabdruck zu fein, zeigt hier das Notizbuch und eine spitze Tuschefeder ihre Stärken. Punkt für Punkt tupfe ich den Verlauf der Spur nach, mache sie stellenweise überhaupt erst sichtbar und erhalte sie so für weitere Analysen und Forschungen am heimischen Labortisch. Die Ameise: Wo kam sie her, wo ging sie hin - Fragen, die auch uns Menschen beschäftigen, im realen wie im übertragenen, philosophischen Sinn.

Samstag, 24. Februar 2024

Was für eine Geschichte. Die für ihren Ausziehtanz berühmte Unterhaltungskünstlerin Mimi Joconde ("La Belle sans Chemise") sitzt nach ihrer Show gerade erschöpft in der Garderobe vom Pariser Vergnügungsladen Aphrodision, als im Theater ein Feuer ausbricht und die Panik dazu. Mimi, todesmutig und lebensunerschrocken, steigt mitten in der Nacht in ihrem Arbeitskostüm (sprich: ohne was) aus dem Fenster und flieht im Schein der Flammen über die Dächer in ein Abenteuer, bei dem einem abwechselnd heiß und kalt werden wird. Immer in der Angst, von braven Bürgern oder aber der Polizei erwischt zu werden, trifft sie in ihrer Not auf nur anfangs galante Herren, trunkene, wohlhabende Unternehmer am Ende ihrer nächtlichen Schwarmtour, fremde Ehemänner und andere Einbrecher, Räuber und Betrüger, "Damen eines gewissen Hauses", die sie zu einem "Vorstellungsgespräch" schanghaien, Schamlose und Ignoranten, schlüpft abwechselnd in geliehene oder gestohlene Kleider oder Mäntel, die sie auf überraschende Weise immer wieder verliert, schlüpft aber auch nackt in Pelze, in Autos, geistert durch die Etagen und sozialen Schichten abgelegener Mietshäuser, findet manchmal Schlaf und Etwas zu Essen, aber einen Hafen, den findet sie nicht.

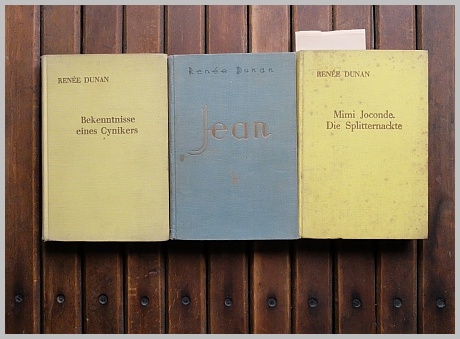

Erfunden (nehme ich an) hat diese wilde Kolportage über eine junge Damsel in Distress die Schriftstellerin Renée Dunand (1882-1936), die aber auch keiner mehr kennt. In den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts abenteuerte sie als Journalistin, Autorin, Anarchistin und Dadaistin, verkehrte mit den Surrealisten um André Breton, Philippe Soupault, Louis Aragon, Paul Éluard, Francis Picabia, war Nudistin und Feministin, kurz also sehr modern, mondän und überaus de jour. Unter verschiedenen männlichen wie weiblichen Pseudonymen veröffentlichte sie Krimis und reißerische Krawallgeschichten, psychologische, erotische und esoterische Romane, fantastische Erzählungen und Science-Fiction.

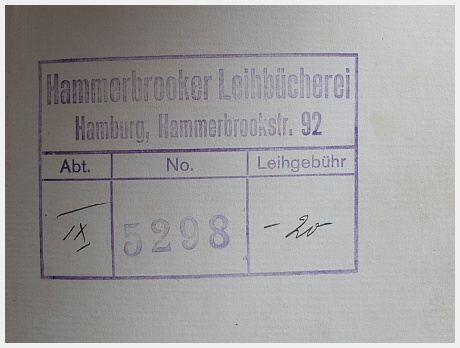

Ein paar wenige Titel erschienen auch auf Deutsch, wie etwa neben Mimi Joconde auch Jean und Bekenntnisse eines Cynikers, heute allesamt nur antiquarisch erhältlich, obwohl sie einst offenbar weit verbreitet waren und selbst in Hamburg Hammerbrook gelesen:

Das Blog Renée Dunan trägt dankenswerterweise akribisch zusammengeführte bibliografische Listen und Notizen zusammen. In Frankreich wird Dunan offenbar auch aktuell noch viel besprochen und neu aufgelegt, im Comic Renée Dunan contre les mutants (La Ligue des Écrivaines Extraordinaires) wird sie gleich selbst zur Heldin. Hierzulande bleibt sie (und auch dieser Comic) weiter eine Verschollene. Und die kecke Mimi?

Nun, das Ende, so viel sei verraten, endet wieder im Pelz, mit einer überraschenden Wendung, bei der man denkt, puh, Mensch Mimi. Alles Gute!

Sonntag, 30. Juli 2023

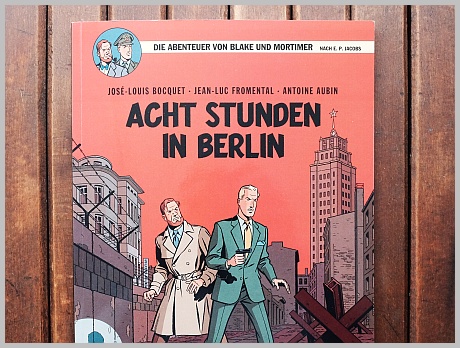

Wenn man wie ich nicht mehr viele Abenteuer in unerkundeten, nur auf geheimen Karten verzeichneten Gebieten erlebt, gräbt und bohrt man tiefer in den Archiven oder liest gemütlich zu Kaffee und Kuchen (aber ohne Pfeife und Ohrensessel) die Berichte anderer Autoren aus der Jugend. Und mag das Verhältnis zwar immer zwiespältig gewesen sein - aber am Ende kehrte ich zu einer Reihe zurück, auch wenn mancher da den Kopf schütteln mag. Früher war das nämlich so: War man als Kind mit Tim & Struppi durch, blieb für an Comix Normalinteressierte nicht viel. (Es war die Zeit vor dem Internet und internationalem Bestellwesen.) Viele wichen von Hergés Ligne Claire aus auf die Schule um Franquin (Gaston, Spirou) oder griffen - ebenfalls aus dem Hause Carlsen - zu Edgar P. Jacobs' Blake und Mortimer. Der war einst Mitarbeiter von Hergé gewesen und hat schon deshalb seinen Platz in der bedeutenden frankobelgischen Comixschule sicher.

Die wilden Geschichten um den walisischen Geheimdienstbeamten Blake und seinem Freund, dem genialen Halb-Schotten und Professor für alles Mögliche Mortimer spielen in der Zeit zwischen den 40er- und 60er-Jahren und bedienen sich eifrig an allerlei Themen und Motiven aus Pulp und Abenteuerroman, Fantastik und Spionagethriller, Kriegsabenteuer und Sci-Fi-Welten. Wunderwaffen und Dinosaurier, antike Kulte und Konspirationen, die ein oder andere mühsam geduldete Femme fatale (Jacobs wirkt da eher pikiert), einen wiederkehrenden Erzschurken und alles getränkt in britischem Patriotismus und Weltüberlegenheitsattitüde. (Eine Ausnahme bildet der eher pessimistische Band Die teuflische Falle von 1962.)

Alles ein bisschen brav also oder auch bieder, dann aber immer wieder auch herrlich absurd in der atomiumhaften Fortschrittsgläubigkeit der 50er-Jahre (1946 erschien die Serie zum ersten Mal) mit den Träumen von Überschall und Radiowellen tiefster und allerhöchster Frequenzen, der Entdeckung antiker Ausgrabungsstätten und ihrer (militärischen) Geheimnisse, Kalter-Kriegs-Methoden um Gedankenkontrolle und Kampfbomber, die den Frieden sichern sollen. Schmuck gezeichnet, etwas kantiger als Hergé, aber auch über längere Strecken zäh erzählt. Berüchtigt ist Jacobs' Hang zu salvenartig verstreuten und überflüssigen Textblöcken in seinen Bildern. Ein fast selbstparodistischer Klassiker zeigt Leutnant Blake (oder welchen Rang er da gerade hat) wie er bei bei einer nächtlichen Zugfahrt aus dem Fenster schaut und dazu die Unterschrift "Blake schaut aus dem Fenster".

Nachdem ich eine kleine Reihe damals erhältlicher Titel angesammelt hatte, war mir das irgendwann zu langweilig. Ich verstieß, also verkaufte, die Bände - nur um dann Jahre später die Sammlung wieder anzufangen. Man darf nicht so leicht genervt sein! Jetzt ist also Band 26 der deutschen Übersetzung erschienen. Mittlerweile wird die Reihe nach Jacobs Tod 1987 von verschiedenen Autoren und Zeichnern (zeitweise von Ted "Ray Banana" Benoît) fortgeführt, die teilweise die Überfrachtung mit Textblöcken behutsam entschlackten (oder aber wie bei Jean Van Hamme auch steigerten), den altmodischen Charme der Geschichten dabei aber gut bewahrten. Der frisch erschienene Band Acht Stunden in Berlin etwa spielt 1963 in der geteilten Stadt und erzählt mit aus Hitchcocks Der zerrissene Vorhang bekannten Motiven eine wilde Geschichte über ein Komplott rund um den Besuch von US-Präsident J.F. Kennedy ("Ich bin ein Berliner"). Alles in flottem Tempo, mit doppelten Böden und Doppelgängern, Spionen und Gegenspionen, finsteren Sowjets und verschlagenen US-Amerikanern, verrückten Wissenschaftlern, tickenden Uhren und einem actionreichen Finale. Schön sind die gut recherchierten Details, etwa wenn in Ostberlin Plakate von Staudte-Filmen zu sehen sind.

Gehobener Schund, und das meine ich ganz freundlich, und Unterhaltung ähnlich etlicher Hollywood-Abenteuerkino-Franchises. Kritiker werden sagen, eher restaurativ, politisch staubbeladen und ohne postmoderne Meta-Spielereien für die Genre-Gewieften, aber als spannende, alternative Was-wäre-wenn-Historienmalerei sehr unterhaltsam. Mir taugt's.

(José-Louis Bocquet, Jean-Luc Fromental, Antoine Aubin. Die Abenteuer von Blake und Mortimer, Bd. 26: Acht Stunden in Berlin. Hamburg, Carlsen Verlag, 2023.)

Donnerstag, 23. März 2023

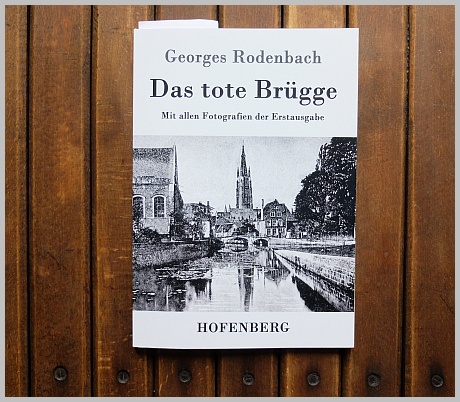

Zwischen der Stille und ihrem Lärm lese ich. Einem Hinweis von Cegeste folgend, stieß ich auf Georges Rodenbachs Das tote Brügge, einem symbolistischen Roman von 1892, der in zwei Übersetzungen auch in Deutschland verlegt ist. Ich kannte den gar nicht, Huysmans reicht, war ich lange überzeugt, aber man kann ja auch mal über die dunklen Schatten in den Gassen einer alten belgischen Stadt springen. Rodenbach, ein Freund des Dichters Émile Verhaeren, falls jemand fragt, war eigentlich Anwalt, arbeitete zuletzt als Journalist und hinterließ ein alles in allem überschaubares Werk (vier Romane, einige Gedichtbände).

Versehen mit den Fotos der französischen Ausgabe, was damals natürlich sehr modern war, ist der schmale Band Das tote Brügge rasch bewältigt, und die Geschichte schadlos knapp zusammengefasst: Junger, sensibler Mann wird Witwer, trauert endlos und drei Tage um seine verstorbene Liebe, hegt ein paar kultische Erinnerungsstücke (Locke vom Haar und usw.) und grübelt in seinem Haus in Brügge vor sich hin. Bis er eines Tages, der Zufall und seine Streiche, eine Tänzerin vom Theater trifft, die seiner toten Liebsten bis aufs Haar gleicht! Es entspinnt sich eine heimliche, neurotisch-makabre Affaire d'Amour, bei der nicht klar ist, wer hier wen benutzt, und am Ende ist alles gar nicht mal so schön. Auch weil die Tänzerin das Spiel durchschaut und immer mehr aus dieser Folie, die über sie gelegt wurde, heraustritt. Verdammte Unterschiede.

Das ist doch die Geschichte von Vertigo, dachte ich. der Hitchcock-Film, in dem Kim Novak den schwindelgeplagten James Stewart beschwindelt als freilich angeheuertes Double seiner verstorbenen Liebsten usw. usf. Hitchcock verfilmte dabei einen Roman von Pierre Boileau und Thomas Narcejac (D'entre les morts) , aber man darf vermuten, dass den beiden Franzosen das kanonisierte Buch von Rodenbach bekannt war.

Wie bei den meisten guten Gedanken, darf man davon ausgehen, dass er bereits gedacht worden ist, und ja, Elisabeth Bronfen hat in ihrem Standardwerk Nur über ihre Leiche: Tod, Weiblichkeit und Ästhetik darüber geschrieben. Jetzt erinnert ihr euch auch.

Stilistisch herrscht viel Silberklang und kristallene Farben, es wird gesehnt und getadelt (die Liebesaffäre ist im erzkatholischen Brügge ein Skandal), die Innenschau des Helden lässt alle anderen Figuren etwas hölzern zurück. Aber sie sind eh nur Darsteller auf der Bühne seines Moraltheaters. Ich empfehle es zu Ostern, als Beiwerk weiterer liturgischer Lesungen.

>>> Buchbesprechung im DLF

Mittwoch, 26. Oktober 2022

Der Herbst ist da, gegenüber werden die Pappeln gefällt, die partout ihr Laub nicht abwerfen wollten. Die Jahreszeiten sollen eingehalten werden, auch wenn hier bei 19 Grad die Sonne scheint. Während die Stadt überlegt, in welchen Betontopf sie Ersatzgrün pflanzen wird, habe ich mir hübsches Herbstlaub auf den Tisch gelegt.

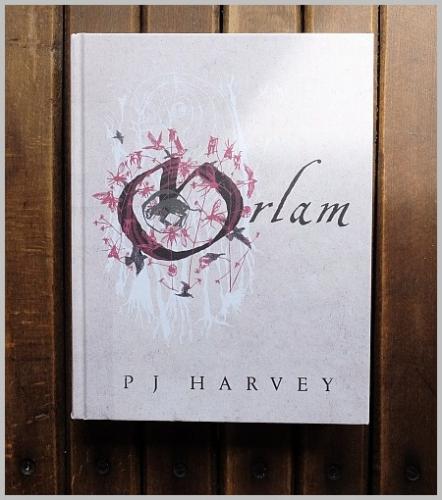

PJ Harvey hat die inwärts gekehrte Zeit der Pandemie und der Lockdowns genutzt, einen Nachfolger für ihren 2015 erschienen Gedichtband The Hollow of the Hand zu schreiben. Orlam heißt die Verserzählung über die Kindheit der neunjährigen Ira-Abel Rawles, die in einem dicht von Fabel und Folklore durchwobenen Dorset und einem Ort mit dem sprechenden Namen Underwhelem aufwächst. Harvey, die selbst in der Gegend wohnt, hat das Buch zweisprachig angelegt und der englischen Übertragung dem Original im Dialekt ihrer Heimat Seiten für Seite gegenübergestellt. Sollte es je ins Deutsche übersetzt werden, wünsche ich bereits jetzt viel Spaß. Zudem ist das Original auch sekundiert von zahlreichen Fußnoten, wo sich jedem deutschen Verleger ("Ein Index? Für was einen Index?") die Nackenhaare sträuben werden.

Eingekleidet zwischen magischem Realismus und fantastischer Erzählung taumelt Iras Entwicklungsgeschichte durch eine oft finstere Traumwelt aus bösen Nachbarn, undurchschaubren Tieren, sexuellen Bedrohungen und einschüchternen Erkenntnissen. Manche Passagen erinneren an die Klagelieder der Polly Jean oder die verhallten Trauergeschichten auf ihrem inneren, weithin unterschätzen Heimatalbum White Chalk. Manche kurz geknittelten Verse erinnern auch an Edward Gorey oder derbe Limericks, so etwa "Sloven'y Versey" aus dem Kapitel "October": "as I were stomping Gorey Lane/methinks I smelt some kippers/I asked the sloven what it was/she said it were her knickers".

Da Harvey seit je her ein starkes Interesse an Kleidung und Mode hat (ihre letzte Tour wurde samt Band komplett von Ann Demeulemeester eingekleidet, woran sich manch andere Kapelle mal ein Beispiel nehmen könnte), trägt sie auf ihrer aktuellen Lesetour ein liebevoll gestaltetes Kleid von Todd Lynn, das von der Londoner Royal School of Needlework mit Blumen- und Insektenmotiven aus Dorset bestickt wurde.

Ich selbst bin jetzt eigentlich im zünftigen Alter für eine Bustour durch Dorset und weiter zur Rosamunde-Pilcher-Küste (die wir meist aus Südafrika, wo viel gedreht wurde, kennen). Über Bristol dann zurück. Allein, ich bin bekanntlich zu unbeholfen für solche Ausflüge und muss dann halt Geschichten lesen. Orlam zum Beispiel.

PJ Harvey. Orlam. London: Picador, 2022.

Donnerstag, 1. Juli 2021

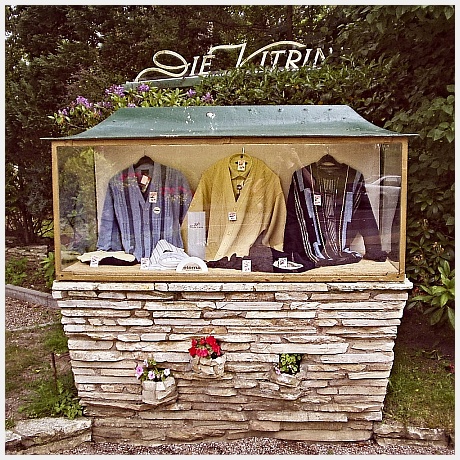

In den Läden liegt die Ware vom Vorjahr, mancherorts auch von den Vorjahrzehnten. Überall ein Gefühl von Vorvergangenheit. Ich lese gerade Marc Fishers interessante Abhandlung The Weird and the Eerie, eine Sammlung von Überlegungen zum Unheimlichen und Verstörenden in Literatur und Film. Fisher ("k-punk") klopft verschiedene Büsche von Lovecrafts Erzählungen und den Romanen H.G. Wells bis zu den Filmen von Kubrick und David Lynch ("Mulholland Drive") ab, schüttelt die verstörenden Elemente dort heraus und wie sie in uns selbst ein Echo finden. Unterhaltsam, nie doof und in hypnotischen Zirkeln erzählt, springt bald die ein oder andere unheimliche Erinnerung aus der eigenen Behaglichkeit wie ein Kleinwüchsiger aus einem David-Lynch-Film.

Wer nur lange genug in diese Vitrine hineinstarrt, findet heraus, daß die Preisschilder rückwärts geschrieben sind. Das Foto stammt von einem Ausflug, aus einer Zeit, als ich noch Ausflüge machte. Jetzt ist es nur eine Erinnerung, also rückwärtsgewandt, so wie die Träume vom alten Normalen, die überall wie verstrahlte Wolken herumhängen. Vielleicht auch ein Zeichen aus einer bedrohlichen Zukunft, in der Menschen mit Strickjacken und Pullundern uns mit Wörtern wie "Progressionsvorbehalt" verstören wollen. Wenn man lange genug davor sitzt, verwandelt sich die Schrift in "in vitro", einem Experiment im Laborglas also. Man kann den Jacken beim Wachsen zusehen, vielleicht sind sie auch autolumineszent und leuchten im Dunkeln mit einem geheimnisvollen Pulsieren. "Ich bin's, dein Wirtschaftswunder!" haucht es mit schelmischer Heinz-Erhardt-Stimme.

Vielleicht dauerte der Lockdown auch nicht 15 Monate, sondern 55 Jahre, wer hat es schon genau mitgezählt, niemand nämlich. Vielleicht sind wir uns darüber selbst so unheimlich geworden, daß wir uns aus den Bezügen genommen haben, den Relationen und Verbindungen. Vielleicht stecken wir hinter der Scheibe, Exponate einer anderen Zeit.

Mittwoch, 9. Juni 2021

Letzte Woche hatte ich zu tun, da mußte ich die Aggro-Fun-Punk-Band Jenser und die Masken der Behinderten gründen (Album Der dünne Firniß erscheint im September). Nun sind minderwertige Masken für Behinderte natürlich Scherz, Satire, aber ohne höhere Bedeutung. Der Jenser aber schwört darauf. Manchmal, so kichert es, stehe er sogar nachts auf und hole sich eine. Alles andere wird derzeit wissenschaftlich geprüft, um für die Zukunft vorzubeugen.

Im letzten Jahr habe ich meine wissenschaftliche Zukunft hingegen zur Vergangenheit erklärt und mich von weiteren Teilen meiner umfangreichen akademischen Forschungsunterlagen getrennt. Stapel von Seminararbeiten, einst für interessierte Enkel bereitgehalten, landeten im Müll. Oder wie es im berühmten Schlußmonolog von Android Roy im Blade Runner heißt: "All those moments will be lost in time". "Lost for mankind. Forever", sprach ich durch eine ordentlich zertifizierte FFP2-Maske meinem eigenen, leicht ergreifenden Monolog vor dem Altpapiercontainer. Nun hatte die akademische Welt ja - von ihr selber weitgehend unbemerkt - mit mir bereits seit langer Zeit abgeschlossen. Dabei war meine damals am Institut verfasste Arbeit "Longevity through solid German Käsebrot and its implications on the Gamma-Nuclein-Channel of brain expanding Protein Cells" nicht einmal ausreichend gewürdigt worden. (Habe den Ansatz aber in einer umfassenden Privatstudie weiter verfolgt.)

Das Hauen und Stechen ist los. Den Leuten entgleitet mehr und mehr, Gesichtszüge, Haltung, Maßstäbe. Alle sind mit dünnem Faden genäht, die Knöpfe und Köpfe nach dem Kauf schon lose. Ich halte die Türen besser verrammelt und lese lieber gleich unbedacht brutale und aus dem Kanon gestrichene Märchen der Brüder Grimm. Etwa Wie Kinder Schlachtens miteinander gespielt haben.

Die unschuldigen Spiele der Kindheit.

Freitag, 9. April 2021

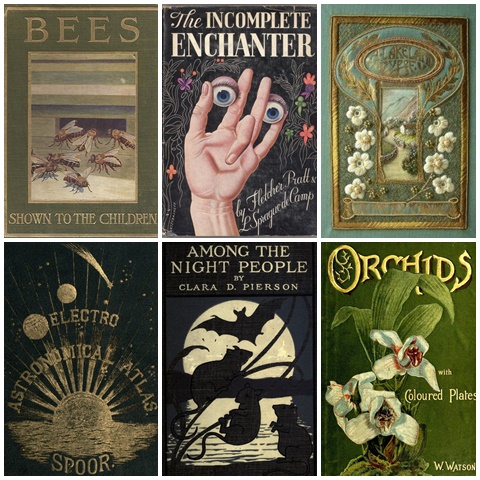

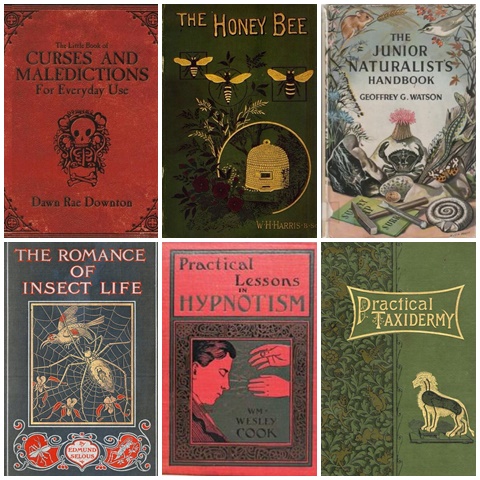

Das an Überraschungen und Exzentrik nicht armen 19. Jahrhundert hat durch allerlei technische Erfindungen beschwingt auch den Buchmarkt umgekrempelt. Der Massenmarkt florierte, Romane erschienen als Serials in Zeitungen (Dickens), billige Drucktechniken ermöglichten schönen Schund wie Police News Illustrated und Genres wie die Penny Dreadfuls. Pulp hier, Gestaltungswille da: Das Buch drängte in die Haushalte und brauchte dazu zuvorderst eine hübsche Verpackung.

Der Lesehunger nämlich war immens, und die Maschinen druckten massenhaft Erschwingliches für jedes Haus. Heraus kamen Bücher für alle Interessensgebiete (hab alle relevanten Interessengebiete hier zusammensortiert). Wenn man sich die Cover heute anschaut, war eines schöner als das andere. Also nostalgischer als das andere, muß man wohl sagen. Grafische Experimente, Collagen, neue Schrifttypen, bald auch farbige Varianten - es war eine Zeit des Buch- und Magazinfrühlings, und das Feld ist weit gesteckt. Die Public Domain Review hat hier einen kleinen Überblick mit vielen interessanten Beispielen, Robert Stephen Parry hat dem schönen Schein einen ausführlichen Blogbeitrag gewidmet.

Donnerstag, 25. März 2021

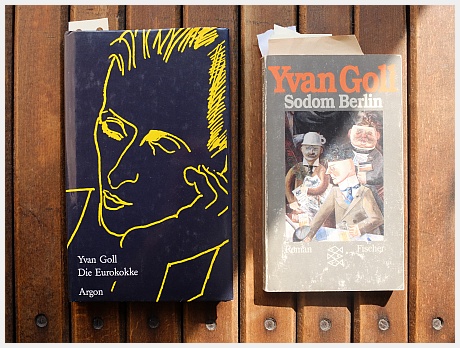

In einer gewissen Untergangslust sucht der Literaturbetrieb nach passenden Pandemiebüchern, einem Zauberberg für unsere Zeit. Zu wenig Beachtung fällt dabei auf bereits existierende Romane (es ist ja alles schon geschrieben). Yvan Goll, führender Kopf des Expressionismus und später unter Surrealisten in Paris, schrieb 1927 Die Eurokokke, 1929 gefolgt von Sodom Berlin (den man mal als Serie verfilmen könnte). In beiden befällt eine mysteriöse Krankheit die Gesellschaft. In Paris zerfressen "Eurokokken", eine medizinisch nicht näher erklärte Seuche, die Hirne, raffen das Denken hinweg und bedrohen Existenzen. "Es war auf den Straßen, als schritte man über bombenbestandene Felder. Es platzten, es krachten bei jedem Schritt die Schicksale aus runden Frauenköpfen. Es zuckte, es sirrte vor seelischer Elektrizität. Masurische Gefilde der Liebe. Es geschahen Morde, und niemand wußte davon. Und nur eines schien noch lebenswert, den Tod zu zwingen. Einbrecher sein in fremde, wie Safes verschlossene Existenzen."

Goll verwebt morbide und traumhaft verrätselte Anekdoten über ausgefranste Gestalten der Metropolen Paris und Berlin zu einer bizarren Odysee zerstörter Illusionen. Laster, Krankheit und Verfall bestimmen den Alltag und insbesondere das Nachtleben, in dem sich allerlei Kreaturen, Künstler und Geistesarithmetiker zusammenfinden. "Wir wissen nicht" ist ein Schlagwort dieser Sinn-losen Zeit. Was bleibt, ist Leere. Die europäische Kultur, vom Bazillus ausgelöscht, ist weder Hafen noch Hoffnung. Mehr als Zustandsbeschreibung ist das alles nicht, aber Parallele zu Zeiten, da niemand Antworten hat und aller Orten Hilflosigkeit in Zynismus umschlägt.

In Sodom Berlin geht es ähnlich munter, grotesk und pathetisch zugleich, weiter wie in einer Grafik von George Grosz. Innerlich und äußerlich Kriegsversehrte, zerlumpte Revolutionäre, abgehalfterte Industrielle und Aristrokraten in mottenzerfressenen Pelzmänteln treffen sich in Clubs, geraten in die Kämpfe auf der Straße, üben das Tragen von Monokeln und sinnieren über Busen, Bier und Perversionen, die Fortschritte der Psychiatrie und die Winkelzüge der Politik. Auf einem großen Fest kommen sie alle zusammen wie streng geformte Twitteraktivistengrüppchen:

"Mehre Mitglieder des Verbandes ehemaliger Wagnersängerinnen. Zweihundertsiebenundzwanzig Fahnenträger der Frontkämpferbünde. Die Magier der Güte aus Magdeburg. Mehrere Pantheisten. Die Worpsweder Maler. Der Direktor der neuen Traum-Universität. Ein nudistisches Paar. Ein homosexuelles Paar. Der Generalsekretär der Liga zum Schutz der Pferde. Der Herausgeber der Zeitschrift "Freunde des Eros". Eine Delegation der Satanisten, oder auch Teufelssöhne, der Sektion Grunewald. Zwei Mitglieder des Anarchistischen Bundes aus Schleswig-Holstein. Der Besitzer der Zigarettenfabrik Manilo, förderndes Mitglied der Anthroposophen. Eine zionistische Familie mit dreizehn Kindern. Die Sodomiter Sekte, vollzählig. Der Münchner Alpenverein. Der Meister des Königlichen Geheimnisses und der Priester der Ehernen Schlange und des Sterns, Neognostiker. Eine Abordnung des Schachclubs von Osnabrück. Drei Vorsitzende der Heiligen Feme, mit Kapuze. Mehrere Aktivisten 1915. Gegenaktivisten 1919. Überaktivisten 1920. Die Witwenunion aus Andernach..."

Usw. usf. Mary Wigman tanzt nackt und eine Jazzkapelle spielt. Ordentlich was los, im Goll'schen Endzeit-Berlin. Wer sich unterhaltsam ankränkeln lassen möchte, liegt auf diesem literarischen Kanapee goldrichtig.

Freitag, 8. Januar 2021

Wenn mir noch einmal jemand naseweis erzählt, man solle Salz erst ins Nudelwasser kippen, wenn es bereits kocht, weil Süßwasser ja schneller heiß werde als Salzwasser UND DAS SEI PHYSIK, kriege ich Aortaklopfen. Denn das ist natürlich erstmal nur brav nachgeplappert (liebevoll gemeint). Natürlich ist das "Physik", so wie unter dem Einfluß der Gravitationskräfte auch Lichtstrahlen verbiegen. Ist auch "Physik". Aber welche Bedeutung hat dies denn für das reale Alltagsleben? Die unterschiedliche Erwärmung von Salzwasser und Süßwasser ist relevant für große Gewässer, bei einem gebräuchlichen Topf mit einem Liter Wasser kann man das vernachlässigen. Der Unterschied, Christian Stöcker hat dies mal in seiner langjährigen Kolumne "Stimmt's?" für Die Zeit im Labor nachmessen lassen, beträgt nicht einmal eine Sekunde. Warum man es trotzdem macht? Weil Salz im kalten Wasser zu Boden sinkt und dort mit dem Metall eine Reaktion eingehen kann. Der berüchtigte Mikrofraß, den niemand in seinen schönen Töpfen haben möchte. Im heißen Wasser hingegen löst sich das Salz sofort auf und wird verdünnt. Gute Chemie halt, so wie sie auch unter Menschen herrschen sollte. (Ich komme ja zum Glück mit allen gut aus.)

Solche Unterschiede zwischen gelahrter Theorie aus dem Lexikon der populären Irrtümer und anderer Party-Pooper und praktischer Alltagsrelevanz lernt man am Besten durch persönliche Nahbetrachtung. Forschungsreisen in die Moselei, Sterngucken durchs selbstgebastelte Teleskop, Käferbetrachtung in schattigen Wäldern, Ausgrabungen in Nachbars Garten... man muß einfach nur raus, und Augen und Ohren offenhalten. Ralph Waldo Emerson hat dazu alles gesagt, der denkende Mensch muss raus in die Natur, der Bücherwurm bleibt daheim.

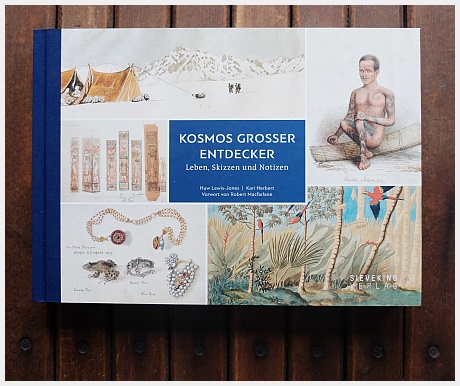

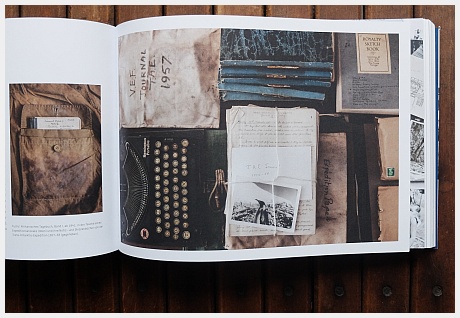

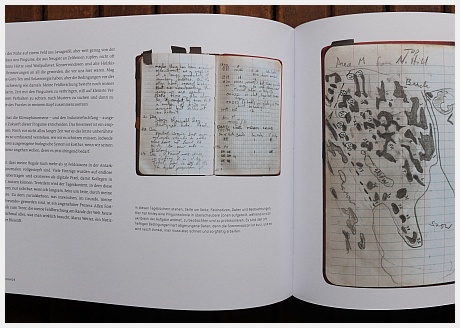

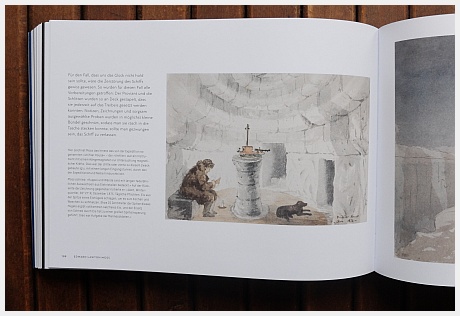

Aber auch Emerson sah ein, daß es "idle times" gebe, oder wie wir heute sagen: Lockdown, in denen das vorgekaute Wissen aus Büchern doch interessant sein kann. Sofa statt Pendeln und dann in einer Art innerer Forschungsreise gemütlich schauen, welche Expeditionen es früher so gab. Für kleines Geld gibt es dafür den hübschen Bildband Kosmos großer Entdecker: Leben, Skizzen und Notizen, darin kurzgefaßt die Biografien und Reisen bekannter Forscher und Entdecker wie von Humboldt, Linné, Livingstone, Amundsen, Bruce Chatwin, Howard Carter, aber auch einiger Frauen wie Amelia Edwards, Vivian Fuchs, Marianne North, die - im 19. Jahrhundert zumeist - ferne Länder, steile Berge und weite Meere erkundeten, dabei auch mal das ein oder andere fein gesalzene Süppchen am Lagerfeuer oder im Iglu warm machten und mit Glück statt Besserwisserei oft faszinierende Erkenntnisse nach Hause brachten.

Hauptaugenmerk liegt dabei wie im Untertitel vermerkt auf den Skizzen und Notizen. Wir sehen Fotos der originalen, meist im Feldeinsatz und nicht im Caféhaus abgewetzten Journale und Notizbücher, Abbildungen von oft liebevoll kolorierten Skizzen und Karikaturen über aufregende Nilreisen, exotische Tier- und Pflanzenwelten und beeindruckende Landschaften. Manche eher ungelenk (so wie sie bei mir wären), viele aber doch sehr ansehnlich. Tolle Schmökerei für Sofawintertage und Ansporn für die Zeit nach der Pandemie.

(Huw Lewis-Jones, Kari Herbert. Kosmos grosser Entdecker: Leben, Skizzen und Notizen. München: Sieveking Verlag, 2016.)