Donnerstag, 3. Mai 2007

aber folgt den neuen treu.

(Henry David Thoreau)

Mit einer Nelke im Knopfloch nehme ich Kurs auf den Kiez an einem nostalgischen Tag. So jedenfalls beschwört ihn seit Mitternacht das Radio. Zwanzig Jahre Krawall und wie alles sich wandelt. Vom "Keine Macht für Niemand" zum rundgelebten Eigentumsprojekt. Der Weg vom "mit 20" zum "mit 40".

Mit einer Nelke im Knopfloch nehme ich Kurs auf den Kiez an einem nostalgischen Tag. So jedenfalls beschwört ihn seit Mitternacht das Radio. Zwanzig Jahre Krawall und wie alles sich wandelt. Vom "Keine Macht für Niemand" zum rundgelebten Eigentumsprojekt. Der Weg vom "mit 20" zum "mit 40".

Ich suche das Haus, in dem Käthe Kruse von der Tödlichen Doris wohnt. Kuchen soll es dort geben, und für den vergesse ich bekanntlich Moral, Kinder und Kirchenbuch. Als ich ankomme vor der verbretterten Scheibe, passiert, was mir immer passiert: das letzte Stück wurde soeben verkauft. Ich trage für solche Fälle immer ein Stück Käsebrot in der Tasche, aber auch so müßte heute niemand hungern, heute spielen wir launiges Straßenfest. Wir sind nicht Revolutionäre, wir sind Anwohner und tränken türkische Spezialitäten in US-amerikanischen Ketchup.

Überall Bühnen mit Krawall-Hip-Hop, Jazz-Rock-Gegniedel, "Suck me, Motherfucker"-Rufen und breiigem Retro-Punk. Ich atme verbranntes Fleisch, ungelüftete Menschen und Straßenstaub, und lausche dem Stimmen- und Sprachengewirr, den mobiltelefonierten Anweisungen "Bin am Görli, gleich noch am Kotti?" Man zupft mich am Ärmel, weist mich auf Ringelstrümpfe hin. Ja, sage ich. Aber die Gesichter? Um 19.00 Uhr spielen Ton, Steine, Scherben, bis dahin rumpeln Reggae-Versionen vom "König von Deutschland" aus halblegalen Soundsystemen. Ich muss mal pissen, sage ich und wate durch den Sand, der in einer Kneipe ausgestreut ist. Die Veteranen am Urinal haben alles schon gesehen. Auch die beiden Typen, die bald darauf aus der Klo-Kabine wanken.

Vor zwanzig Jahren muß ich rechnen, war ich unbequemer auf der Welt. Heute bin ich Reihe drei bis vierzig, wähne mich dabei, statt mittendrin und ahne noch nichts davon, wie mich in Hamburg einer anraunzt mit "Du Penner, alter", als ich aus dem Zug aussteige.

Donnerstag, 15. Februar 2007

Verfallener Weiler; dunkle Gestalten,

Singende Mütter im Abendwind;

An Fenstern Angelus und Händefalten.

(Georg Trakl, "Gericht". 1914.)

Als ich heute morgen meine Tränenkanäle verödete, um den Tag als gefaßter Mann zu überstehen, fand ich, es sei an der Zeit, mal ein anderes Thema anzuschneiden. Laßt uns also über anderer Leute Häuser sprechen. Immer wieder erstaunlich, was man so beim Renovieren anrichten gestalten kann. In diesem - wirklich nur auf dem schrebbeligen Foto schummrig wirkenden - Haus habe ich einen meiner schönsten Urlaube verbracht. Gerade mal ein paar hundert Meter vom Atlantik entfernt, hoch auf dem Hügel gelegen und von einem angenehm verwilderten Garten umgeben voller Büsche, Tiere und Versprechen. Abends konnte man auf einer kleinen Terrasse sitzen, die nackten Füße auf die noch warmen, verwitterten Steine der kleinen Umrandung legen, die letzte Sonne genießen und Schlangen und anderem Getier zuschauen, wie sie nach Zuflucht suchten.

Das Haus war normalerweise von einer Familie bewohnt; die Fotografien und die Zeichnungen der beiden kleinen Kinder hingen überall an den Wänden. In den langen französischen Sommerferien (En France/les vacances/ce commencent/le premier/Juillet...) räumten sie das Haus leer und enterten mit Kind und Kegel ein Segelboot, mit dem sie ein paar Wochen unterwegs waren. Beneidenswert.

Die kühlen Zimmer waren angefüllt mit kleinen Fundstücken: Treibgut, Steinen, rostiges Metall. Ein paar alte Stücke, Truhen, Schränke - aber nicht zuviel, nichts zu dunkel, nichts zu vollgestopft. Die Küche mit der für die Gegend so typischen verbeulten Pfanne lag in einem Anbau aus Natursteinen. Die Ablagen und Absätze waren mit hübschen pastellfarbenen Fliesen eingefaßt, das schräge Fenster ließ warmes Sommerlicht hinein - da habe ich mit Lust, Liebe und guter Laune so manches wildgewürzte Käsebrot angerichtet. Nachts indes konnte man hoch auf den Speicher schleichen und vom Dachfenster aus das Feuerwerk zum 14. Juli betrachten...

Ein paar Jahre später war ich noch mal in der Nähe, im Nachbarort. Das Haus war inzwischen an Briten verkauft und wurde saniert. Es sollte zu einem reinen Ferienhaus umgestaltet werden. Neulich fand ich beim Stöbern im Netz einen Link. Und mit Wehmut betrachte ich nun die Bilder vom kahlgeschorenen Garten, den sterilen Innenräumen, die man mit Pseudo-Antikkitsch aufhübschen wollte. Flair und Atmosphäre - perdu.

Man möchte sofort losfahren, die 1600 km in einem Stück, und den ganzen Tinnef von den Wänden reißen. Den falschen Putz, den fiesen Teppich, den ganzen Nippes und zusammengekauften Plunder.

Dienstag, 30. Januar 2007

Der Mensch ist wohl und würdig bei sich selbst, trägt er frische Leibwäsche. Mütter[1] wissen dies und haben beim Ausflug mit dem unselbständigeren Nachwuchs oftmals Berge von Ersatz dabei: Strampler, Windeln, Sicherheitsnadeln.

Rührend also, was uns Rock'n'Roll-Übermutter Patti Smith ins Gebetbuch 2007 schreibt: Bitte wechselt eure Socken! Nicht nur die Socken, möchte ich ergänzen, denn 2007, das ist neu, trägt man wieder Unterwäsche.

Man ahnt vielleicht meine Unbehaglichkeit, mich im Regionalzug nach Winsen ("Da finden Sie Luhe") im durchgeschwitzten Hemde zu finden! Zitternd und zagend und klamm! Es war natürlich die Hetze und die Aufregung vor solcherlei Premieren: das erste Mal, daß ich in Hamburg einen Regionalzug benutze (Kartenwirrwarr, Bahnsteiglabyrinthe, überforderte Männer, die zwar nach dem Weg fragen können (gelernt!), aber dafür keine Zeit mehr haben (Abfahrt: t minus 2 Minuten!)), das erste Mal, daß mich mein Weg ins schöne Winsen führt. Das erste Mal zudem, daß ich mich mit einer Nicht-mehr-Bloggerin treffe, ein Phänomen, das einem wandelnden Lourdes gleichkömmt. Es gibt Hoffnung! Es gibt welche, die haben es geschafft!

Jedenfalls möchte ich Beruhigendes verkünden: Es gibt vor allem einen Leibwäschebedarfsladen im beschaulichen Winsen, in dem man sich Ersatz beschaffen kann. Zweitens: An mit Plastikblumen geschmückten Resopaltischen kann man - in der richtigen Begleitung - wunderbaren Kaffee trinken. Meine Befürchtung, ein Sprühsahnehäubchen aufgesetzt zu bekommen, war unbegründet. Drittens: Mitbringsel, die Mitdenken und Fürsorge ausstrahlen, sind die schönsten. Für zarter gewandetete Leser, die nicht mit Toten Tieren durch das Jahr™ wandern oder in ihrer Wohnung Mäuse jagen, habe ich die Reliquie hinter einen Link gepackt.

Man könnte folglich auf den Geschmack kommen, dem urbanen Pennen entsagen, Ersatzleibwäsche packen und raus in die kleinen beschaulichen Orte. Dem Land der letzten Abenteuer. Vergesst den Schal nicht. Ist kalt draußen.

[1] Belehrung nach dem Gleichstellungsgesetz: Fürsorgliche Väter sind natürlich mitgemeint.

Mittwoch, 10. Januar 2007

"Diese Stadt würde Ihnen auch sehr gefallen", sagt er mir. Und tatsächlich, wenn ich mit Helsinki durch bin, könnte auch die russische Metropole interessant sein.

Geringelt geht dort schließlich auch. Siehe auch Sieh mich an.

(Und dann aber Tokio.)

Mittwoch, 29. November 2006

Gehirn verbrannte, und in dem Dunst

der glühenden Düfte des Todes, hörte

er unter dem Grabstein, auf den er

sich gesetzt hatte, eine Stimme flüstern.

(Charles Baudelaire,

"Der Schießstand und der Friedhof". 1869.)

November ist der Monat der Toten. An nassgrauen Sonntagen schiebt man sich tiefer in die Mäntel, schlurft hinaus vor die Stadt auf die Friedhöfe, ehrt Seelen, Heilige und Kriegerwitwen. Aber in diesem so außerordentlich gefugten Jahr mit Sommermärchen und vergoldeten Herbsttagen ist selbst dieser schwermütig-besinnliche Gang noch lichterleicht. Mir jedenfalls fällt gleich einer der schönsten Friedhöfe ein im sonnendurchfluteten Lissabon: der Cemitério dos Prazeres, der "Friedhof der freudenreichen Mutter Gottes".

Einen solchen Ort sollte man naturgemäß nur mit einem blonden Engel an der Seite begehen. Der muß gar nicht singen, weder Stiefel noch Zylinder tragen. Der Reiz der Kontraste könnte dennoch kaum größer sein, wenn glitzerndes Lachen und keckes Locken zwischen den Grabmalen blitzen. Denn dies ist kein Ort für düstere Ophelias. Der Friedhof war nach seiner Gründung 1833 tatsächlich ein beliebtes Ziel für Ausflüge und Picknicks, ehe dies von einer entnervten Stadtverwaltung untersagt wurde. Der Name ist geblieben, "Friedhof der Freuden", die eindrucksvollen Grabstätten auch. Zwischen schneeweißen Mausoleen und imposanten Familiengrüften wandert man durch die Nekropole, schlendert und stöbert in sengender Hitze, staunt über Namen und Daten und fragt sein eigenes Ende nicht.

Einen solchen Ort sollte man naturgemäß nur mit einem blonden Engel an der Seite begehen. Der muß gar nicht singen, weder Stiefel noch Zylinder tragen. Der Reiz der Kontraste könnte dennoch kaum größer sein, wenn glitzerndes Lachen und keckes Locken zwischen den Grabmalen blitzen. Denn dies ist kein Ort für düstere Ophelias. Der Friedhof war nach seiner Gründung 1833 tatsächlich ein beliebtes Ziel für Ausflüge und Picknicks, ehe dies von einer entnervten Stadtverwaltung untersagt wurde. Der Name ist geblieben, "Friedhof der Freuden", die eindrucksvollen Grabstätten auch. Zwischen schneeweißen Mausoleen und imposanten Familiengrüften wandert man durch die Nekropole, schlendert und stöbert in sengender Hitze, staunt über Namen und Daten und fragt sein eigenes Ende nicht.

Einen Friedhof darf man nicht fürchten, denn hier kann niemand verloren gehen. Die Namen werden einem zusehends vertrauter, erschlaffte Blumen winken, dort hinten der Weg scheint nur für dich. Manche Grabstätten stehen offen, das ausgeblichene Holz der Särge strahlt einen Rest von Wärme in den kühlen Grüften aus. Sollte man den Ausgang verpassen, bleibt man wohl einfach da. Ein blonder Schatten, ein rotes Hemd ziehen einen weiter, in die nächste der über 73 Alleen der Toten. Amália Rodrigues, die berühmte Fado-Sängerin lag hier begraben. Fernando Pessoa ebenso, kein schlechter Nachbar wäre das, zum Debattieren, Kartenlegen und auch sonstwie gepflegt einen anhängen. Doch 1985 wurden seine Gebeine nach Belém verfrachtet. Ein Platz ist also frei.

Manch einer hat sich lange schon gefragt, was die Friedhöfe vor allem im Süden Europas so pittoresk macht. Ist es der Katholizismus, die Volksfrömmigkeit in diesen Ländern? Ihr Romantiker! Schon mal überlegt, warum immer nur in klassischen Urlaubsländern diese opulenten Grabanlagen anzutreffen sind? Und Hotelanlagen in Plattenbauweise gleich dazu? Die Menschen im Süden wissen eben, was der Tourist aus Tristlande sucht. Und so wie die Iren im Sommer ihre halbverhungerten Esel auf die Wiesen treiben, um den Reisenden ein Bild zu liefern, so errichtet man im Süden seine letzten Ruhestätten. Herr Kid deckt auf:

In einem kleinen Ort an der Küste im Norden Portugals werden die malerischen Mausoleen in simpler Fertigbauweise vorfabriziert. Fleißige Hände in kleinen Familienbetrieben sind damit beschäftigt, den weißen Marmor mit Algen und Eisenspänen auf alt und angerottet zu trimmen - dann gehen die Platten ab auf die Friedhöfe der Touristenregionen und werden dort schnell zu imposanten Sepuchralbauwerken zusammengesetzt:

Vielleicht nimmt man Platz, ermattet vom Schlendern und der Hitze. Vielleicht sucht man in Ruhe die Zwiesprache, die Aussprache, weil man soviele Fragen noch hat. Weil man selber nicht weiß, wohin die Wege noch führen, weil man Bilanz ziehen will. Weil man sagen will, ich bedaure, ich will nicht, ich will aber, ich möchte nie wieder oder doch noch einmal.

Vielleicht nimmt man Platz, ermattet vom Schlendern und der Hitze. Vielleicht sucht man in Ruhe die Zwiesprache, die Aussprache, weil man soviele Fragen noch hat. Weil man selber nicht weiß, wohin die Wege noch führen, weil man Bilanz ziehen will. Weil man sagen will, ich bedaure, ich will nicht, ich will aber, ich möchte nie wieder oder doch noch einmal.

Gazing at you through Scorpion eyes: das Bittere, das Süße - die unbeschwerten Tage sind nun weit entfernt. I wear my memories like a shroud, singen die Todesfeen wie von fern. I wander through your sadness, oder wanderst du durch meine? Wie kalt es plötzlich ist, wenn man merkt, daß die Zeit immer nur nach vorne eilt - und nur die Toten bleiben. Immer gehen, vorwärtsgehen, weitergehen, stolpern, über Baustellen, über Friedhöfe, als Sieger, als Besiegter. Das Bittere, das Süße. Am Ende ein Geschenk: dieser Schmerz heißt Misery.

Ein wenig wirr von der Hitze, der flirrenden Luft schleicht man davon. Den Duft der Bäume in der Nase, das Wispern der Toten im Ohr, das Raunen der Stille zwischen den Gräbern. Fass einen Engel an der Hand, wenn du kannst, und flüstere ein leises Auf Wiedersehen.

Montag, 30. Oktober 2006

getting used to. In a half-sleep, you actually

feel underwater, in a spooky colour,

turtles and fish circling you.

(John Irving. The Water-Method Man. 1972)

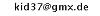

Was mich in Lissabon ja wirklich fasziniert hat - neben vielen dunklen anderen Ecken - war die Unterwelt der Meere. Im Ozeanium auf dem Expo-Gelände kann man ein paar Stunden erleben, die sich buchstäblich gewaschen haben. Die Anlage gilt als die größte in Europa, und spätestens wenn man vor dem gigantischen Aquarium im Kernbereich gestanden hat, ist man bereit, hierin keine Übertreibung zu ahnen. Über drei Etagen führen Galerien rund um den riesigen Tank, in dem Mantas, Haie, Sardinen und Thunfische ihre Runden ziehen.

Die großen Panoramascheiben sind konkav, man kann ganz nahe herantreten und hat für Augenblicke das Gefühl, tatsächlich auf dem Meeresgrund zu stehen, inmitten von Fischschwärmen. Mitunter zieht ein kalt glotzender Hai vorbei, schwingt einer der großen Rochen mit majestätischem Flügelschlag, begleitet von einem Putzerfisch, durchs Blickfeld. Stundenlang möchte man so verharren, die Augen gerichtet ins grün-blaue Licht, völlig gebannt vom stummen, eleganten Fließen und Wogen, das sich vor einem, neben einem, über und schließlich in einem vollzieht. Schiefe Metapher hin oder her: man taucht unweigerlich ein in den Sog des Lichts und des Wassers und all der Fische um einen herum.

Vorausgesetzt man besäße viel Geld oder noch mehr, es gäbe ein Fenster zum Glück: ein solch riesiges Aquarium rings um das Schlafzimmer. Egal wie gequält und zergrübelt man auch in die Kissen fiele, der meditative Blick in die grüne Unterwasserwelt beruhigte den aufgewühltesten Ozean in geplagten Seelen. Moby Dick könnte auftauchen und mit wuchtigem Schlag die Wasser teilen, Haie schössen ungestört in stoischen Bahnen - wie graue Pfeile, satt und beinahe friedlich. Man wüßte nie mehr über sich als man ändern könnte. Man kehrte zurück in das Meer, vom verfluchenden Albatroß zum stummen Fisch, sänke hinab, Augen und Mund mit Wasser gefüllt, und läge für immer still.

Freitag, 6. Oktober 2006

Auch ist vorher so manches abzuwickeln,

und Österreich will ich jedenfalls vorher noch

einmal wiedersehen. Ich sage "vorher",

denn ich denke schwerlich dort zu bleiben.

(Hugo von Hofmannsthal,

"Briefe des Zurückgekehrten". 1907.)

Warum sollte ich aus meinem Herzen ein Grüftl machen? Wer sich ein wenig für

Warum sollte ich aus meinem Herzen ein Grüftl machen? Wer sich ein wenig für Sex Zuneigung und Tod Abschied interessiert, dem ist die schön morbide Zuckerbäckerstadt naturgemäß ein locus amoenus, den man kaum noch verlassen möchte. Sportlich eingeflogen ("Heute fliegt die Strecke erstmals unser Co-Pilot" - und ja, der Rückwärtsschub geht) und gleich ins Museumsquartier katapultiert, wurden mir ein paar schöne Tage serviert. Auch wenn fünf Piefkes die Konkurrenz eines spannenden Nationalratswahlabends nicht wirklich glasklar für sich entscheiden konnten, war es ein hoch unterhaltsamer Abend in der Herbststraße. Schön, einige bekannte Blogger und Leser wiedergetroffen und schön auch, einige weitere erstmals kennengelernt zu haben. (Warum wurde mir das mit der Puppenspielerin erst so spät erzählt?)

Toll auch der kleine Ausflug mit Familie Neun, wo man nicht recht weiß, ob man nun mit der überaus charmanten Frau Mama oder doch mit Lisa durchbrennen soll. Auf begeisternde Empfehlung landete ich dann nämlich noch im Naturhistorischen Museum, ein Hohetempel aller Taxidermisten. Wochenlang Stundenlang kann man in den opulenten Schausälen tote ausgestopfte und sonstwie präparierte Tiere bestaunen.

Auch wenn einen die mottenpulvergesättigte Luft am Ende etwas wirr macht - schon allein, weil man vor lauter Staunen den Mund nicht wieder zu bekommt -

man taumelt doch höchst entzückt ins Freie, meditierend über die Vielfalt der Natur. Und ja, es gibt dort auch puschelige Tiere, welche mit Fell und Kulleraugen - aber man kann ja nicht alles abbilden.

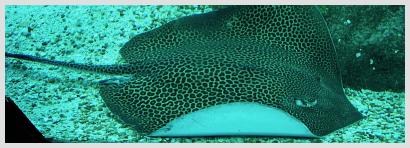

Am Ende steht das Ende: Unterhalb der Michaelerkirche befindet sich nämlich eine beeindruckende Gruft. Kein Vergleich zur hochadeligen, quasi gelackten Kapuzinergruft, sondern eine (leider) vom Verfall gezeichnete Grabanlage mit über 200 Särgen, Gebeinhaufen, Mumien und allerlei sepulchralem Zierrat. Der Erhalt der Gruft und der vom hungrigen Rüsselkäfer bedrohten Särge ist aufwendig und teuer - weshalb ich dringend den Erwerb des reich bebilderten Büchleins nebst anderer Spenden empfehlen möchte. (Weitere Informationen auf der Webseite.) Darauf noch eine Torte, denn selten mischen sich delectare et prodesse so angenehm wie in Wien.

Am Ende steht das Ende: Unterhalb der Michaelerkirche befindet sich nämlich eine beeindruckende Gruft. Kein Vergleich zur hochadeligen, quasi gelackten Kapuzinergruft, sondern eine (leider) vom Verfall gezeichnete Grabanlage mit über 200 Särgen, Gebeinhaufen, Mumien und allerlei sepulchralem Zierrat. Der Erhalt der Gruft und der vom hungrigen Rüsselkäfer bedrohten Särge ist aufwendig und teuer - weshalb ich dringend den Erwerb des reich bebilderten Büchleins nebst anderer Spenden empfehlen möchte. (Weitere Informationen auf der Webseite.) Darauf noch eine Torte, denn selten mischen sich delectare et prodesse so angenehm wie in Wien.

Dienstag, 26. September 2006

denn dann besitzt jeder kleine Zwischenfall

das Privileg eines Wunders.

(Fernando Pessoa. Buch der Unruhe. )

Man kann nicht immer das gleiche essen, behaupten manche, denen es vielleicht an Vorstellungskraft gebricht. Denn ich, ich stelle mir einfach vor, mein Käsebrot sei einfach ein... anderes Käsebrot. Schon bin ich aufgeregt, erfreue mich an der wohldosierten Abwechslung. So aber begab es sich, daß große Not einkehrte nach sieben Tagen in der Fremde. Und Männer und Frauen taten, was ihnen ein inneres Gespür befahl. Sie, die da geht in Weizenblond, zog hinaus, neue Strände zu entdecken und sich bei mildem Galão Geschichten umso härterer Männer anzuhören.

Von solchen, die gleich mir genetisch darauf programmiert sind, bei 37 Grad Lufttemperatur über endlose, staubige Ausfallstraßen in bislang unbeschriebene Vororte vorzudringen.

Von solchen, die gleich mir genetisch darauf programmiert sind, bei 37 Grad Lufttemperatur über endlose, staubige Ausfallstraßen in bislang unbeschriebene Vororte vorzudringen.

Dort, am Rande bereits kartographierter Zivilisation, lungern vornehmlich junge Leute mit eher elastischem Verhältnis zum Thema Substanzmißbrauch auf den Stufen heruntergekommener Häuser und schauen einen aus trüben Augen an. Dort aber liegt auch der den meisten nur durch Legenden und Überlieferungen bekannte Supermercado germanischer Prägung, dessen Papier gewordener Lockruf günstiger Preise und seltener Waren weithin bis in die verbeulten Briefkästen der verwinkelten Alfama zu vernehmen ist. (So versuche man einmal, Kerzen für das romantische Abendmahl außerhalb der Kathedrale zu erwerben! Von Schokolade will ich gar nicht erst reden.)

Der germanische Einkaufskrieger aber wagt sich ins wüste Ungewisse, vorbei an skelettierten Tierkadavern, die an das Schicksal derer gemahnen, die es nicht geschafft haben. Vielleicht, weil sie zu wenig Wasser dabei hatten oder weder die Ausdauer der Bergischen noch die spärlichen Weghinweise, die der freundliche Einheimische vom Touristenbüro auf meine Karte gemalt hatte.

Der germanische Einkaufskrieger aber wagt sich ins wüste Ungewisse, vorbei an skelettierten Tierkadavern, die an das Schicksal derer gemahnen, die es nicht geschafft haben. Vielleicht, weil sie zu wenig Wasser dabei hatten oder weder die Ausdauer der Bergischen noch die spärlichen Weghinweise, die der freundliche Einheimische vom Touristenbüro auf meine Karte gemalt hatte.

"Little by little" sang ich tapfer vor mich hin, jeden Schritt mechanisch setzend, um in der Hitze unnötige Anstrengung zu vermeiden. Überhaupt heißt die Devise in Lissabon: Sei wie eine emsige Bergziege! Marschiere unermüdlich voran, halte einen Salzleckstein parat und klage nicht über Stufen und Steigungen.

In flirrender Hitze dörrten Sonne und Staub meinen Mund. Über dem weichen Teer der Straße erschienen mir zudem bald Fata Morganas, gelb-blaue Schilder mit dem Signet meiner Einkaufsoase gaukelten mir vor, längst schon am Ziel zu sein. Und tatsächlich, kaum schritt ich durch das finstere Tal der Vorstadt, erblickte ich den gleißenden Parkplatz des teutonischen Händlers. Hier ist Fotografieren übrigens nicht gern gesehen, möglicherweise fürchtete man, der altmodische Herr Kid wolle gleich einen Betriebsrat gründen, eine Institution, die schon im Mutterland dieses Konzerns nicht zu den primären Zielen der Mitarbeiterförderung gehört.

Eingekehrt ins tiefe Tal der Supermangos lud ich schnell mein Wägelchen voll mit Spezereien zu Discounterpreisen, griff mir gar aus grimmer Lust an purer Provokation Mozzarella aus dem Kühlregal. Schluß mit Törtchen und Sardinen! Und endlich wieder Schokolade!

Ein heroischer Tag, zurück zog die Karawane, Schritt für Schritt nach dem andern Schritt über glühende Straßen die Hügel in die Altstadt hoch.

Dienstag, 19. September 2006

Sitzen in den Trams die zwei Fassaden

Leute, wo die Blicke eng ausladen

Und Begierde ineinander ragt.

(Alfred Wolfenstein, "Städter". 1914.)

Echte Metropolen, so beginnen viele Erzählungen weitgereister Weltenkenner, zeichnen sich dadurch aus, daß sie eine Straßenbahn besitzen. Lissabon kann sich sogar rühmen, mit den Linien 25 und 28 zwei Linien zu haben, die sowohl den normalen Nahverkehr bedienen als auch den Touristen begeistern können.

Die meisten Wagen sind seit den späten aus 1920er Jahren in Betrieb, einzig Fahrkartenautomaten und Entwerter kamen als moderne Ergänzungen neu dazu - und die Hydraulik in den Türen, aber dazu später.

Mit der berühmten Eléctrico 28 kann man quer durch die Stadt entlang einiger Sehenswürdigkeiten und zum Teil durch Gäßchen fahren, von denen man vorher behaupten würde, da passe nicht einmal ein Auto, geschweige denn eine Straßenbahn hindurch. Zumal derselbe kopfsteinbepflasterte Weg an der nächsten Steigung schwer in die Kurve geht. Aber dann parkt da meist nicht nur ein PKW, sondern juckelt auch noch die quietschende Bahn in einem Tempo durch die hohle Fuhrt, daß einem angst und bange wird - jedenfalls sofern man als Fußgänger auf dem 30 Zentimeter breiten Gehsteig unterwegs ist.

Die Eléctrico ist nicht nur bei reiferen Touristen, sondern auch bei jungen Einheimischen so populär, daß unterwegs besonders tolldreiste von diesen immer wieder aufs Trittbrett springen und sich eng an die Außenhaut der rumpelnden Waggons gepreßt ein Stück mitnehmen lassen.

"Toll", meint sie, die da geht in Weizenblond, "daß das hier erlaubt ist."

"Ja", erkläre ich gewichtig. "Das läuft hier unter dem Programm ÖPNV für die ärmere Bevölkerung. Und statt Schülermonatskarten zu verteilen, werden die Kinder ab der zweiten Klasse im S-Bahn-Surfen unterrichtet." Als wir aussteigen wollen, ist es aber mit meiner Überheblichkeit schnell vorbei. Obwohl wir am Kloster oberhalb unserer Wohnung von Bord wollen, sind wir die einzigen, die sich an der hinteren Tür zu schaffen machen. Die geht aber schwer, denke ich, will es aber nicht versäumen, vor ihr, die da geht in Weizenblond, den starken Mann zu markieren. Mit der angespannten Kraft meines linken Arms drücke ich die Tür auf und lasse uns zwei hinausschlüpfen. Mit einem empörten Krachen knallt die Tür hinter uns ins Schott.

"Ja", erkläre ich gewichtig. "Das läuft hier unter dem Programm ÖPNV für die ärmere Bevölkerung. Und statt Schülermonatskarten zu verteilen, werden die Kinder ab der zweiten Klasse im S-Bahn-Surfen unterrichtet." Als wir aussteigen wollen, ist es aber mit meiner Überheblichkeit schnell vorbei. Obwohl wir am Kloster oberhalb unserer Wohnung von Bord wollen, sind wir die einzigen, die sich an der hinteren Tür zu schaffen machen. Die geht aber schwer, denke ich, will es aber nicht versäumen, vor ihr, die da geht in Weizenblond, den starken Mann zu markieren. Mit der angespannten Kraft meines linken Arms drücke ich die Tür auf und lasse uns zwei hinausschlüpfen. Mit einem empörten Krachen knallt die Tür hinter uns ins Schott.

Das ist aber nichts gegen das empörte Gezeter, das der Trambahnfahrer schlägt, der plötzlich auf der Straße steht und eine Standpauke hält. Das sollten wir nicht noch einmal machen, ruft er. Wir hätten gefälligst einen dieser unscheinbaren Halteköpfe („Parar!“) drücken sollen und nicht seine Bahn kaputtmachen. Kopfschüttelnd klettert er wieder in seinen Führerstand. Ich bin sehr beschämt, vor allem darüber, so schnell als Tourist erkannt worden zu sein. Hatte ich mich doch wie die pfiffigen Detektive in Tim & Struppi gleich in Landestracht geworfen, um in der Menge nicht aufzufallen. Vertan! Und das mir, dem feurig integrierenden Verfechter interkulturellen Verstehens. Ungewollt hatte ich da aber schön die Fratze des häßlichen Deutschen offenbart, der bekanntlich nur über die Landesgrenzen fährt, um im Ausland was kaputtzumachen. Ich bezichtige die Hitze, die fremde Sprache und eine gewisse Unbekümmertheit, wie sie sich halt einstellt im Urlaub, denke aber im Stillen einfach: wie blöde von mir.

"Immerhin", erkläre ich ihr, die da geht in Weizenblond. "Man wird sich bald Legenden erzählen, von dem starken Deutschen, der schaffte, was noch nie ein Portugiese schaffte: Die Tür einer Eléctrico öffnen!"

"Träum weiter", antwortet man mir knapp und ich beschließe, daß ein Bußgebet für die Straßenbahnfahrer vielleicht die bessere Reue wäre. In der unweit gelegenen Kathedrale kaufe ich zwei Fürbittkerzen, die abends in unserer Küche brennen werden. Dort mangelt es sowieso an romantischer Beleuchtung und andächtiger Schwere. Dann schreibe ich hundertmal in mein Notizbuch:

Ich darf nichts kaputtmachen. Ich bereue es sehr.

Montag, 18. September 2006

betrachtet, ein Wunder oder ein Hindernis,

ein Alles oder ein Nichts, ein Weg oder eine Sorge.

(Fernando Pessoa. Das Buch der Unruhe").

Draußen vor Cascais liegt der berühmte Boca do Inferno, der Höllenschlund. Die Küste bricht hier über zwanzig Meter steil hinab, und in einem ausgewaschenen Felskessel schlagen die Wellen des Atlantiks mit einem ausgemachten Getöse an den Stein. In meiner zahmen Gegenwart jedoch halten selbst die Meere manchmal Ruhe und so fand ich Gelegenheit, die kleine Marmortafel zu inspizieren, die unmittelbar vor dem Abstieg zur Aussichtsplattform angebracht ist.

Die Inschrift erinnert an eine lange zurückliegende, recht bizarre Begebenheit. Edward Alexander Crowley, Dichter, Dandy, Gesellschaftslöwe, Thelemit und Meister verschiedener verschrobener Künste, der unter dem angenommenen Namen Aleister in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts als "Tier 666" zu zweifelhafter Popularität kam und dessen Beitrag zur Geistesgeschichte dennoch nicht auf Sinnsprüche wie "Jede Minute wird ein Blödmann geboren" reduziert werden sollte, reiste im September 1930 nach Lissabon, um dort den portugiesischen Schriftsteller Fernando Pessoa zu treffen. Dieser, den astrologischen Künsten selbst nicht abgeneigt, hatte Crowley bezichtigt, sich ein falsches Horoskop gestellt zu haben, man lernte sich kennen, und der "Meister" unternahm es, dem Kollegen einen Besuch abzustatten.

Von der Stadt war Crowley nur mäßig beeindruckt und meinte angeblich¹: "Schon einmal hat Gott versucht, Lissabon aus seinem Dämmerzustand aufzuwecken - mit einem Erdbeben. Aber er hat es aufgegeben. Es lohnte nicht".

Nach einem Zwist im Hause Hexenmeister reiste Crowleys Geliebte, die Künstlerin Hanni Jäger, überraschend nach Berlin ab. Pampig wie ein kleines Kind Zauberer, beschloss der britische Magus, der Flüchtigen einen Streich zu spielen. Mit Pessoas Hilfe deponierte er eine Zigarettendose und eine Notiz bei den Klippen des Höllenschlunds: "Ohne Dich kann ich nicht leben. Mich wird ein anderes Höllenmaul als dieses zu sich nehmen - aber es wird nicht brennen so heiß wie das Deine! Hjos! Tu Li Yu". Am nächsten Tag machte die Meldung von seinem Verschwinden Schlagzeilen. Selbstmord oder Dematerialisierung lautete die Frage, die bis nach Berlin drang - wo Crowley allerdings mit der schwankend gewordenen Liebsten bereits sexualmagische Versöhnung feierte. Teuflisch.

So. Damit weiß man das jetzt also auch. Wie das so ist mit den Nationaldichtern. In Deutschland künden in zahlreichen Städten und Flecken noch zahlreichere Tafeln davon, daß sich der alte Geheimrat just hier ein Mägdelein genommen habe. Zur Nacht und zu manchem Zauber.

---

¹ John Symonds. Aleister Crowley: Das Tier 666. München 1996.