Dienstag, 19. September 2006

Sitzen in den Trams die zwei Fassaden

Leute, wo die Blicke eng ausladen

Und Begierde ineinander ragt.

(Alfred Wolfenstein, "Städter". 1914.)

Echte Metropolen, so beginnen viele Erzählungen weitgereister Weltenkenner, zeichnen sich dadurch aus, daß sie eine Straßenbahn besitzen. Lissabon kann sich sogar rühmen, mit den Linien 25 und 28 zwei Linien zu haben, die sowohl den normalen Nahverkehr bedienen als auch den Touristen begeistern können.

Die meisten Wagen sind seit den späten aus 1920er Jahren in Betrieb, einzig Fahrkartenautomaten und Entwerter kamen als moderne Ergänzungen neu dazu - und die Hydraulik in den Türen, aber dazu später.

Mit der berühmten Eléctrico 28 kann man quer durch die Stadt entlang einiger Sehenswürdigkeiten und zum Teil durch Gäßchen fahren, von denen man vorher behaupten würde, da passe nicht einmal ein Auto, geschweige denn eine Straßenbahn hindurch. Zumal derselbe kopfsteinbepflasterte Weg an der nächsten Steigung schwer in die Kurve geht. Aber dann parkt da meist nicht nur ein PKW, sondern juckelt auch noch die quietschende Bahn in einem Tempo durch die hohle Fuhrt, daß einem angst und bange wird - jedenfalls sofern man als Fußgänger auf dem 30 Zentimeter breiten Gehsteig unterwegs ist.

Die Eléctrico ist nicht nur bei reiferen Touristen, sondern auch bei jungen Einheimischen so populär, daß unterwegs besonders tolldreiste von diesen immer wieder aufs Trittbrett springen und sich eng an die Außenhaut der rumpelnden Waggons gepreßt ein Stück mitnehmen lassen.

"Toll", meint sie, die da geht in Weizenblond, "daß das hier erlaubt ist."

"Ja", erkläre ich gewichtig. "Das läuft hier unter dem Programm ÖPNV für die ärmere Bevölkerung. Und statt Schülermonatskarten zu verteilen, werden die Kinder ab der zweiten Klasse im S-Bahn-Surfen unterrichtet." Als wir aussteigen wollen, ist es aber mit meiner Überheblichkeit schnell vorbei. Obwohl wir am Kloster oberhalb unserer Wohnung von Bord wollen, sind wir die einzigen, die sich an der hinteren Tür zu schaffen machen. Die geht aber schwer, denke ich, will es aber nicht versäumen, vor ihr, die da geht in Weizenblond, den starken Mann zu markieren. Mit der angespannten Kraft meines linken Arms drücke ich die Tür auf und lasse uns zwei hinausschlüpfen. Mit einem empörten Krachen knallt die Tür hinter uns ins Schott.

"Ja", erkläre ich gewichtig. "Das läuft hier unter dem Programm ÖPNV für die ärmere Bevölkerung. Und statt Schülermonatskarten zu verteilen, werden die Kinder ab der zweiten Klasse im S-Bahn-Surfen unterrichtet." Als wir aussteigen wollen, ist es aber mit meiner Überheblichkeit schnell vorbei. Obwohl wir am Kloster oberhalb unserer Wohnung von Bord wollen, sind wir die einzigen, die sich an der hinteren Tür zu schaffen machen. Die geht aber schwer, denke ich, will es aber nicht versäumen, vor ihr, die da geht in Weizenblond, den starken Mann zu markieren. Mit der angespannten Kraft meines linken Arms drücke ich die Tür auf und lasse uns zwei hinausschlüpfen. Mit einem empörten Krachen knallt die Tür hinter uns ins Schott.

Das ist aber nichts gegen das empörte Gezeter, das der Trambahnfahrer schlägt, der plötzlich auf der Straße steht und eine Standpauke hält. Das sollten wir nicht noch einmal machen, ruft er. Wir hätten gefälligst einen dieser unscheinbaren Halteköpfe („Parar!“) drücken sollen und nicht seine Bahn kaputtmachen. Kopfschüttelnd klettert er wieder in seinen Führerstand. Ich bin sehr beschämt, vor allem darüber, so schnell als Tourist erkannt worden zu sein. Hatte ich mich doch wie die pfiffigen Detektive in Tim & Struppi gleich in Landestracht geworfen, um in der Menge nicht aufzufallen. Vertan! Und das mir, dem feurig integrierenden Verfechter interkulturellen Verstehens. Ungewollt hatte ich da aber schön die Fratze des häßlichen Deutschen offenbart, der bekanntlich nur über die Landesgrenzen fährt, um im Ausland was kaputtzumachen. Ich bezichtige die Hitze, die fremde Sprache und eine gewisse Unbekümmertheit, wie sie sich halt einstellt im Urlaub, denke aber im Stillen einfach: wie blöde von mir.

"Immerhin", erkläre ich ihr, die da geht in Weizenblond. "Man wird sich bald Legenden erzählen, von dem starken Deutschen, der schaffte, was noch nie ein Portugiese schaffte: Die Tür einer Eléctrico öffnen!"

"Träum weiter", antwortet man mir knapp und ich beschließe, daß ein Bußgebet für die Straßenbahnfahrer vielleicht die bessere Reue wäre. In der unweit gelegenen Kathedrale kaufe ich zwei Fürbittkerzen, die abends in unserer Küche brennen werden. Dort mangelt es sowieso an romantischer Beleuchtung und andächtiger Schwere. Dann schreibe ich hundertmal in mein Notizbuch:

Ich darf nichts kaputtmachen. Ich bereue es sehr.

Montag, 18. September 2006

betrachtet, ein Wunder oder ein Hindernis,

ein Alles oder ein Nichts, ein Weg oder eine Sorge.

(Fernando Pessoa. Das Buch der Unruhe").

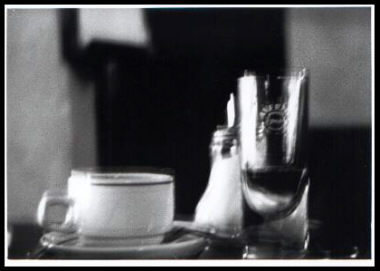

Draußen vor Cascais liegt der berühmte Boca do Inferno, der Höllenschlund. Die Küste bricht hier über zwanzig Meter steil hinab, und in einem ausgewaschenen Felskessel schlagen die Wellen des Atlantiks mit einem ausgemachten Getöse an den Stein. In meiner zahmen Gegenwart jedoch halten selbst die Meere manchmal Ruhe und so fand ich Gelegenheit, die kleine Marmortafel zu inspizieren, die unmittelbar vor dem Abstieg zur Aussichtsplattform angebracht ist.

Die Inschrift erinnert an eine lange zurückliegende, recht bizarre Begebenheit. Edward Alexander Crowley, Dichter, Dandy, Gesellschaftslöwe, Thelemit und Meister verschiedener verschrobener Künste, der unter dem angenommenen Namen Aleister in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts als "Tier 666" zu zweifelhafter Popularität kam und dessen Beitrag zur Geistesgeschichte dennoch nicht auf Sinnsprüche wie "Jede Minute wird ein Blödmann geboren" reduziert werden sollte, reiste im September 1930 nach Lissabon, um dort den portugiesischen Schriftsteller Fernando Pessoa zu treffen. Dieser, den astrologischen Künsten selbst nicht abgeneigt, hatte Crowley bezichtigt, sich ein falsches Horoskop gestellt zu haben, man lernte sich kennen, und der "Meister" unternahm es, dem Kollegen einen Besuch abzustatten.

Von der Stadt war Crowley nur mäßig beeindruckt und meinte angeblich¹: "Schon einmal hat Gott versucht, Lissabon aus seinem Dämmerzustand aufzuwecken - mit einem Erdbeben. Aber er hat es aufgegeben. Es lohnte nicht".

Nach einem Zwist im Hause Hexenmeister reiste Crowleys Geliebte, die Künstlerin Hanni Jäger, überraschend nach Berlin ab. Pampig wie ein kleines Kind Zauberer, beschloss der britische Magus, der Flüchtigen einen Streich zu spielen. Mit Pessoas Hilfe deponierte er eine Zigarettendose und eine Notiz bei den Klippen des Höllenschlunds: "Ohne Dich kann ich nicht leben. Mich wird ein anderes Höllenmaul als dieses zu sich nehmen - aber es wird nicht brennen so heiß wie das Deine! Hjos! Tu Li Yu". Am nächsten Tag machte die Meldung von seinem Verschwinden Schlagzeilen. Selbstmord oder Dematerialisierung lautete die Frage, die bis nach Berlin drang - wo Crowley allerdings mit der schwankend gewordenen Liebsten bereits sexualmagische Versöhnung feierte. Teuflisch.

So. Damit weiß man das jetzt also auch. Wie das so ist mit den Nationaldichtern. In Deutschland künden in zahlreichen Städten und Flecken noch zahlreichere Tafeln davon, daß sich der alte Geheimrat just hier ein Mägdelein genommen habe. Zur Nacht und zu manchem Zauber.

---

¹ John Symonds. Aleister Crowley: Das Tier 666. München 1996.

Samstag, 16. September 2006

[Hier sollte jetzt ein pathetisch ausführlicher Beitrag stehen, wie ich zum Bloggen fand und fast wieder heraus, über Höhe- und Tiefpunkte, Freunde und nicht ganz so Freunde. Aber nun sitze ich in der Sonne und habe beschlossen den Tag fern des Internets zu genießen. Kann man ja alles noch nachtragen.]

Freitag, 15. September 2006

via BibliOdyssey

Donnerstag, 14. September 2006

Wo i geh', wo i bin,

Hab' ka Rast und ka Ruah,

Bin a trauriga Bua.

(Volkslied)

Meinen liebsten Wien-Witz habe ich schon länger nicht mehr erzählt, hier also noch mal:

Meinen liebsten Wien-Witz habe ich schon länger nicht mehr erzählt, hier also noch mal:

Warum ist in Wiener Cafés immer ein Stuhl frei?

Kloa, da sitzt d'r Selbstmord.

In Wien aber schlägt nicht nur oft ein letztes Stündchen, für Wien schlägt auch mein Herz. Weshalb man am 1. Oktober nicht erschrocken fragen sollte, für wen der Stuhl nun freigehalten wird. Es kommt nur ein grauhaariger Mann. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit der mir auch bergisch-heimatlich verbundenen Frau Engl, der umtriebig bezaubernden Lyssa und dem tätowierten Herzen Südtirols, Punk-Charmeur Mek Wito, die ein oder andere Welle in einer Tasse Melange zu schlagen. Die Herbstlese (es ist nämlich endlich wieder so weit) wird naturtrübe Texte und heitere Tränen bringen - vielleicht auch ein wenig Tumult und fröhliches Schunkeln (Boid derrisch von da Musi), sollte ich wieder singen mich wieder vor Publikum mit allen überwerfen. Kurt Ostbahn würde sagen: Si auffian wia a Wüda / Saufen wia da Loch / Immer auf da Durchras / Und no imma zu nix brocht...

Ganz besonders aber freue ich mich auf die famose Frau Modeste, die diesen Stein ins Rollen brachte und selbst einige ihrer melancholischen Texte lesen wird. Wo wird es sein? Im Kulturgasthaus, natürlich in der Herbststraße. Nach der Nummer müßt Ihr nicht fragen, die ergibt sich von selbst. Schaut doch einfach herein.

Mittwoch, 13. September 2006

eines Schiffes, das aus einem Hafen ausgelaufen ist,

den wir nicht kennen. Es ist unterwegs zu

einem Hafen, von dem wir nichts wissen;

wir müssen füreinander die Liebenswürdigkeit

gegenüber Reisebekanntschaften aufbringen.

(Fernando Pessoa. Buch der Unruhe.)

Anfang der 80er Jahre war ich das erste Mal dort, splitterjung, Daumen quasi im Mund - und habe nun den Eindruck, viel hat sich nicht verändert. Vielleicht habe ich damals auch viel geschlafen oder die Augen ganz schnell zugemacht, wenn wieder einer auf mich zukam, um mir etwas zu verkaufen, was wie alte Bananenschale mit Kameldung aussah. Keine schlechte Idee, in solchen Städten. Grundsätzlich. Der gemeine Tourist reist bald wieder ab und offiziell beschweren könnte er sich sowieso nicht.

Habemus Kid - Weißer Rauch überm Petersdom

So heißt Reisen irgendwann auch Zurückreisen in das eigene Gestern, dem Staub der Vergangenheit. Dann will man tasten in den Furchen der Gesichter und den Furchen einer Landschaft, die selbst schon zum Gesicht geworden ist. Die Augen geschützt vor dem Flirren der Sonne und dem Flirren der Erinnerung.

In den dunkleren Vierteln war es damals wie heute dunkel, und Spuren vom großen Brand 1988 sind kaum zu entdecken. Denn glücklicherweise waren die Stadtväter nicht so dumm, die Gelegenheit der Baulücken dafür zu nutzen, seelenlose Betonklötze in die alten Geschäftsviertel zu wuchten.

Für die kleine Wohnung mitten in der richtigen alten Altstadt reichte das Wort "bezaubernd" gar nicht aus. Verzückt in Alfama, so der Titel meines neuen Romans, zwischen schwarzweißen Fliesen, heimeligen Gasherden (Propangasflasche unten links, wie das so ist in südlichen Ländern), viel Kunst an den Wänden (Originale, bitteschön, wenngleich eher dekorativ) und via zweier französischer Fenster avec Austritt bezeugungsfreundlicher Zugang zu einer Alltagswelt, die lebendiger kaum sein könnte.

Dachterrasse, um auch mal leger sein zu können

Tagsüber schmusen unten in der Gasse Hunde, Katzen und Urlauber (gerne auch alle miteinander), gibt es freundliches Boa tarde! und fröhliches Gehämmer. Abends üblicherweise Kleinfeierlichkeiten in der Nachbartaverne, die bis in die frühen Morgenstunden dauern. (Es scheint als sei wie im Mittelalter wieder jeder dritte Tag ein Feiertag in Portugal. Damals, so berichtet mein Reiseführer, beschwerten sich Reisende über die "lähmende Untätigkeit" der Bevölkerung. Die wünscht man sich heuer als geplagter Tourist eher herbei.) Da macht es nichts, wenn nachts um eins die Müllabfuhr kommt und mit rumpelnder Tonne die Plastiksäcke vor den Türen einsammelt, um später dann mit brummenden Laster das Kopfsteinpflaster herunterzurasseln. Wenn man sich erst an die orangene Laterne vor einem der Fenster gewöhnt hat, findet man so drei, vier Stunden Schlaf, ehe morgens dann der Gasmann kommt. Der poltert und dengelt den Nachschub an Propangasflaschen in den Tante-Emma-Laden unten im Haus.

Das Meer steht schief, damit die Schiffe schneller zum Atlantik kommen

Aber wie heißt es so schön, lieber lebendiges Alltagsleben als das Gepöhle eines Kegelvereines oder dauergeilen Pärchenclubs aus einer beliebigen deutschen Großstadt. Und überhaupt, wird es einem zuviel, setzt man sich in einen Vorortzug, läßt sich hinausbringen an einen der Strände, die sich in spuckweite der Stadt in Richtung Atlantik ausdehnen. Dort mag man dann dösen, zwischen Felsen und Sandmulden, Nixen und Seegetier, den Wellen lauschen oder langsam erlöschenden Echos vom Brüllen und Stampfen der aufgeregten Krawallposaunen, die einem hierzuland so oft die Luft zum Atmen, Denken und Tun abschnüren wollen. Die Letzte-Wort-Behalter und Fußaufstampfer, Hochrotanlaufer mit ihren vollgespeiten Krawatten und offengelassenen Hosenlätzen, die voller Angst um ihr lang schon brüchiges Geweih die sanfteste Berührung scheuen. Das wäscht sich fort im Sog der Brandung, da schnatzt dran höchstens noch der Kabeljau.

Natürlich ist manches auch nicht so schön. Generation Galão allerorten, immer wieder steht auch eine dieser Nixen vor dem sonnenuntergangsgetränkten Horizont. Doch üb' ich Nachsicht, da lass' ich den Kid mal einen guten Mann sein.

(Dröge Dias kommentarlos im Kommentar)

Montag, 11. September 2006

Das langsam hinsinkt am Hügel.

(Georg Trakl, "Siebengesang des Todes". 1914.)

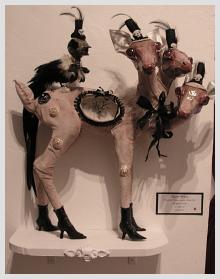

Pst! Leise mal näher kommen! Wir wollen die Tiere nicht erschrecken. Die sind zwar nicht echt und sehen ganz schön tot aus, aber man weiß ja nie...

Letzte Woche fand mein ganz persönlicher Höhepunkt des Kunstjahres 2006 statt, da eröffnete nämlich in der Berliner Strychnin- Galerie Elizabeth McGrath ihre erste große Ausstellung in Europa. Im Februar stellte ich hier ihr exquisites Buch vor, das einen guten Überblick über die vielfältigen Dioramen, Gothic-Puppen und Fake-Taxidermy-Arbeiten gibt. Aber so vergnüglich dieses Werkübersicht auch ist - die detailverliebten Stücke muß man selber sehen, am besten von ganz nah dran.

Pst! Leise mal näher kommen! Wir wollen die Tiere nicht erschrecken. Die sind zwar nicht echt und sehen ganz schön tot aus, aber man weiß ja nie...

Letzte Woche fand mein ganz persönlicher Höhepunkt des Kunstjahres 2006 statt, da eröffnete nämlich in der Berliner Strychnin- Galerie Elizabeth McGrath ihre erste große Ausstellung in Europa. Im Februar stellte ich hier ihr exquisites Buch vor, das einen guten Überblick über die vielfältigen Dioramen, Gothic-Puppen und Fake-Taxidermy-Arbeiten gibt. Aber so vergnüglich dieses Werkübersicht auch ist - die detailverliebten Stücke muß man selber sehen, am besten von ganz nah dran.

Ergänzt wird die großartige, herzschlagbeschleunigende Ausstellung zwischen einsam-zweisamen Fledermäusen und tätowierten Hirschköpfen durch die viktorianisch-morbiden Werke ihrer gleichfalls sehr talentierten Kollegin Adele Mildred, die hierzulande erst wenigen bekannt sein dürfte. Im Vorfeld hatte ich Gelegenheit, ein wenig mit beiden Künstlerinnen über ihre Arbeit plaudern und einen kleinen Einblick in ihre Giftküchen nehmen zu können. (Zu Adele später noch mehr.)

Liz McGrath, schon lange ein Star der Low-brow-Szene, erregt seit Jahren mit ihren skurril-bizarren Skulpturen Aufsehen, die an die kuriosen Seefahrermitbringsel in Harrys Hafenbasar erinnern. Sie lebt in Los Angeles, ist verheiratet mit dem Autor Morgan Slade und spielt mit ihm in der Band Miss Derringer.

Ihre delikaten Arbeiten entstehen alle in ihrem Atelier in der berühmt-berüchtigten Skid Row in L.A. "Die Miete ist dort sehr niedrig", erzählt Liz, "obwohl das Viertel mittlerweile aufgewertet wird. Die Straßenschilder wurden schon durch "Gallery Row" ersetzt." Bald, so ist zu befürchten, werden wohl schicke Restaurants folgen und Lofts für Börsenmakler, dann heißt es sehen, ob die Künstler dort noch wohnen können werden.

Ihre delikaten Arbeiten entstehen alle in ihrem Atelier in der berühmt-berüchtigten Skid Row in L.A. "Die Miete ist dort sehr niedrig", erzählt Liz, "obwohl das Viertel mittlerweile aufgewertet wird. Die Straßenschilder wurden schon durch "Gallery Row" ersetzt." Bald, so ist zu befürchten, werden wohl schicke Restaurants folgen und Lofts für Börsenmakler, dann heißt es sehen, ob die Künstler dort noch wohnen können werden.

McGrath kennt die Szene in L.A. gut. Sie liebäugelte mit Mode-Design, schrieb für das Punk Fanzine Censor This, zeichnete Flyer, programmierte Webseiten für die Prono- ("Sie haben die innovativsten Technologien.") und arbeitete in der Art-Direction für Film und Video. Seit sechs Jahren widmet sie sich ernsthaft ihrer Kunst. "Es ist leicht in L.A.", meint sie. Neben der erschwinglichen Miete hilft der Zusammenhalt in der Künstlerszene dort. Man leiht sich Materialen, unterstützt die Aktivitäten der anderen und lebt überhaupt sehr vernetzt: "Jeder kennt jeden, man sieht sich, trifft sich, geht zu den Ausstellungen der anderen." Gibt es den keine einsamen Vögel, die im stillen Kämmerlein vor sich hinbasteln? Liz lacht. "Ich bin sicher, die gibt es, aber die kennt eben keiner."

Die Underground-Szene ist in den USA sehr lebendig. Vermutete ich, daß sich nur die bekannten Zentren wie L.A., San Francisco, Seattle und New York für solche Underground-Kunst interessieren, werde ich eines besseren belehrt. "Mittlerweile gibt es in jedem Staat ein, zwei Orte, die regelmäßig Ausstellungen machen. Meist irgendwelche Group-Shows, bei denen man nicht weiß, ob man nicht doch in irgendeiner Garage landet. Aber es funktioniert - zumal die Szene klein genug ist, das jeder jeden kennt." Liz lacht verschmitzt. "Das hat auch einen Vorteil: Ich wurde nur ein oder zweimal beklaut. Wer so was macht - dessen Karriere in der Kunstszene ist vorbei."

Die Underground-Szene ist in den USA sehr lebendig. Vermutete ich, daß sich nur die bekannten Zentren wie L.A., San Francisco, Seattle und New York für solche Underground-Kunst interessieren, werde ich eines besseren belehrt. "Mittlerweile gibt es in jedem Staat ein, zwei Orte, die regelmäßig Ausstellungen machen. Meist irgendwelche Group-Shows, bei denen man nicht weiß, ob man nicht doch in irgendeiner Garage landet. Aber es funktioniert - zumal die Szene klein genug ist, das jeder jeden kennt." Liz lacht verschmitzt. "Das hat auch einen Vorteil: Ich wurde nur ein oder zweimal beklaut. Wer so was macht - dessen Karriere in der Kunstszene ist vorbei."

McGraths Arbeiten sind sehr beeinflußt durch ihre religiöse Erziehung, die Mutter, eine Asiatin, wollte angeblich Nonne werden, ihr Vater, eine Amerikaner irischer Abstammung, ein Priester. Die Tochter, wenig anpassungsbereit, landete im katholischen Erziehungsheim, überlebte und stürzte sich mit Mut zum Brimborium auf die Kunst. Arbeitet sie viel mit gefundenen Sachen?  "Nö", meint sie. "Meist habe ich ein Konzept, ich gehe viel in Kirchen oder in den Zoo und lasse mich von alten Filmen oder Modemagazinen inspirieren." Der Titel steht dabei meist als erstes - oft recherchiert sie dafür im Internet. Das erklärt wohl die zahlreichen deutschen Namen ihrer Werke wie "Rotkäppchen" oder "Graf Zweisamkeit"? "Ich finde, das sieht cool aus. Ich überlege, was es bedeuten könnte, dann übersetze ich es mit Babelfish und schaue, ob es paßt." Auf den Titel "Graf Zweisamkeit" machte sie ein Freund aus Hamburg aufmerksam.

"Nö", meint sie. "Meist habe ich ein Konzept, ich gehe viel in Kirchen oder in den Zoo und lasse mich von alten Filmen oder Modemagazinen inspirieren." Der Titel steht dabei meist als erstes - oft recherchiert sie dafür im Internet. Das erklärt wohl die zahlreichen deutschen Namen ihrer Werke wie "Rotkäppchen" oder "Graf Zweisamkeit"? "Ich finde, das sieht cool aus. Ich überlege, was es bedeuten könnte, dann übersetze ich es mit Babelfish und schaue, ob es paßt." Auf den Titel "Graf Zweisamkeit" machte sie ein Freund aus Hamburg aufmerksam.

Ihre Materialen, neben Holz, Draht und speziellem Wachs, das eigentlich für Filmproduktionen verwendet wird, meist Stoffe, Pelze, Federn und Kram, sucht sie in Trödelläden zusammen. "Ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, ich gebe soviel Geld für ausgedehnte Einkaufstouren aus, auf denen ich alles mögliche zusammenkaufe." (Ich als Katholik kenne das, wenn man reuig seine umfänglichen Requisitenkäufe auf dem Flohmarkt vor sich selber beichten muß.)

Die Arbeiten werden nicht nur als Kunstobjekte von Sammlern erworben, sondern - Hollywood ist nah - auch für Filme und Videos benutzt. "Alle meine Nachbarn machen das, es gibt Geld, wenn die Apartements als Filmkulisse benutzt werden. Meine Werke sind deshalb auch ab und an zu sehen." Gibt es denn weitere Pläne, vielleicht etwas mit Film zu machen? Leider sind die Arbeiten sehr zerbrechlich. Aber Liz steht im Kontakt mit jemanden, der sich gut mit Stop-Motion-Techniken auskennt. Bis dahin sind das Thema und ihre Skulpturen noch viel zu empfindlich.

Die Arbeiten werden nicht nur als Kunstobjekte von Sammlern erworben, sondern - Hollywood ist nah - auch für Filme und Videos benutzt. "Alle meine Nachbarn machen das, es gibt Geld, wenn die Apartements als Filmkulisse benutzt werden. Meine Werke sind deshalb auch ab und an zu sehen." Gibt es denn weitere Pläne, vielleicht etwas mit Film zu machen? Leider sind die Arbeiten sehr zerbrechlich. Aber Liz steht im Kontakt mit jemanden, der sich gut mit Stop-Motion-Techniken auskennt. Bis dahin sind das Thema und ihre Skulpturen noch viel zu empfindlich.

Und "Miss Derringer", die Band? "Das bleibt ein Nebenprojekt. Wir haben schließlich alle unsere Jobs." Immerhin, Blondie-Drummer Clem Burke ist mit an Bord, das aktuelle Album "Lullabies" ist im Sommer veröffentlicht worden und wird auch in England, Italien und Japan vertrieben.

Deutsche Labels, bitte übernehmen Sie!

(Honeycreepers in the Scar Face Moon: Elizabeth McGrath (mit Adele Mildred und Scott Saw). Noch bis Oktober in der Strychnin-Galerie, Boxhagener Straße.)

>>> Miss Derringer auf MySpace.