Freitag, 1. Januar 2021

Seit das Bleigießen verboten ist, weiß man gar nicht mehr, in welchen symbolischen oder auch buchstäblichen Hühnereingeweiden man stochern soll, um einen Blick in das vorausliegende, blank geputzte Jahr zu werfen. Wie bei vielen Dingen im Leben ist die Neugier ja zunächst meist groß, ehe am Ende, 2020 hat das gezeigt, oft nur Überdruß bleibt. Auf Twitter könnte man 2020 einfach entfolgen, im Leben braucht es dazu einen lauten Knall. Mein kleines Polyesterrandgebiet in einer vergessenen Ecke im schönen Hamburg zeigte sich zum Glück stabil und feuerte tapfer ein paar Restraketen in den Himmel, dem beknackten und tückischen Altjahr ordentlich eins heimzublasen. Fickt euch, Corona-Spikes, ab diesem Jahr wird impftechnisch zurückgepiekst.

Leider fehlte dieses Jahr aufgrund des Böllerbanns der regelmäßige Fachartikel "So gelingen ihnen die schönsten Bilder vom Feuerwerk", so daß ich ganz unbeholfen wie Old Shatterhand altmannzittrig die explodierenden Lichterbälle am Himmel fotografieren mußte. Sind ja schon schöne Girlanden. Heute morgen in der Dunkelkammer dann aber die seltsame Entdeckung. Was am Abend dem menschlichen Auge als runde Feuerblüte vorgegaukelt wurde, entpuppt sich nun vom objektiven Auge der Kamera festgehalten als ganz etwas anderes.

Eine Schrift wurde hier am Himmel hinterlassen. Haben sich die Außerirdischen in unseren lange währenden Virenkrieg eingemischt? Haben sie eine Botschaft hinterlassen? Den halben Morgen grübelte ich über dem Menetekel, bemühte die Google-Bildersuche, las die krakeligen Runen von links nach rechts, rechts nach links, oben, unten, als Gesamtes. Ich glaube wohl, eine Wahrheit liegt (vielleicht seit den 90ern schon) irgendwo da draußen. Noten für einen intergalaktischen Hit? Ein genetischer Code? Ein Hinweis auf ein Heilmittel? Glück, Geld, große Liebe oder alles auf einmal?

Als düsterer Optimist hoffe ich von 2021 nur das Beste. Rücksicht auf geplagte Seelen, Nachsicht mit den Siechenden, Vorsicht beim Überbringen neuer Nachrichten. Bis dahin heißt es, den wilden Glückskaninchen zu folgen und den bösen Geistern ordentlich eins draufzugeben. Frohes neues Jahr!

>>> Geräusch des Tages: Ladytron, Ghosts

Dienstag, 29. Dezember 2020

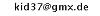

Mein schönstes Geschenk für die dunkel vernebelte Weihnachtszeit hatte ich stark rabattiert, aber mit ebenso starker Skepsis gekauft. Der Händler meldete vorsichtshalber, nichts über die Lieferzeit zu wissen. Aber siehe, was pünktlich am 24.12. durch den Schornstein in meinen Weihnachtsstrumpf meine Packstation rutschte: Stephen Berkmans Predicting the Past - Zohar Studios: The Lost Years. Das Buch ist ein Fest, ein fantastischer viktorianischer Maskenball. Eingebettet in die Herausgeberfiktion einer "gefundenen alten Truhe mit Zeug" und "von einem Lehrer aus der Bekanntschaft nach besten Wissen und Gewissen aus dem Jiddischen übersetzt" dokumentiert der Band die Geschichte eines Fotostudios in der New Yorker Lower Eastside im 19. Jahrhundert (Übersiedlung aus dem Schtedl, Eröffnung des Studios, Porträtarbeiten, Verlieren der Spur). Eine ausführliche Betrachtung mit zahlreichen Fotos gibt es hier bei UPTV nachzulesen.

Wunderbar aufgemacht mit großformatigen, vorbildlich auf eine (!) Seite (und nicht etwa mit Knickkante über eine Doppelseite) aufgezogenen Bildern, hat hier der Fotograf Stephen Berkman sein über zehn Jahre entwickeltes Projekt vorgelegt. Mit Kollodium-Nassplatte und Großformatkamera schuf er die skurrilen Bilder zur detailliert erfundenen Geschichte des Studios und dem Leben der jüdischen Einwanderer. Dabei nähert er sich dieser Welt aus zwei Perspektiven. Zum einen greift Berkman naheliegende Sujets des 19. Jahrhunderts mit stoischer Ernsthaftigkeit auf, verfremdet sie und setzt dabei auf unser Erstaunen und Unwissen über Alltagsgebräuche und kulturelle Rituale dieser Zeit.

So wird aus dem beliebten Sideshow-Schauder der zusammengewachsenen Zwillinge bei Berkman/Zohar ein Brüderpaar, das absurderweise an den Schnurrbärten zusammengewachsen ist. Das surreal wirkende Titelbild geht auf wiederum auf die tatsächliche, aber wenig bekannte Tradition der Banner Ladies zurück, eine der wenigen erlaubten Tätigkeiten für Frauen, die als lebende Werbetafeln über Gehstege flanierten und dabei Kleider und Hüte trugen, die mit den Insignien der beworbenen Geschäfte und Betriebe dekoriert waren. (Es gibt davon eine Vielzahl von heute skurril anmutenden Fotos im Netz, uns erhalten ist der gute alte Studentenjob als kostümiertes Maskottchen bei Werbeaktionen.)

Diese humoristische Methode des "Es hätte so sein können" findet aber auch aus unserer zeitgenössischen Perspektive eine Verwendung. "Predicting the past" eben, ein Austausch im Verlauf der Zeitachse, die auch für die Zukunft Erkenntnisse bringt. Diese Art der vorausdeutenden Rückbetrachtung ist ja auch eines der Schlüsselmotive in der von mir sehr geschätzten TV-Serie Murdoch Mysteries, die um 1900 spielt und die Erfindungen dieser Zeit (wahre wie den Phonographen, aber auch bloß mögliche, schier irrwitzig ersponnene oder jedenfalls anachronistische) in einen augenzwinkernden Bezug zu unserer Zeit setzt (etwa die vom Detective entwickelte automatische Rollfilmkamera zur Überwachung, bei der fabuliert wird, es ließe sich eine Zeit vorstellen, in denen man solche Kameras zur Verbrechensaufklärung "in der ganzen Stadt" haben wird).

Auch das Zohar-Studio hat solche Erfindungen. Eine hölzerne Überwachungskamera mit der für diese Zwecke völlig aberwitzigen Technik einer Camera obscura oder etwa die Erfindung einer Einweg-Kamera aus Pappe mit der gleichen Technik. Das Was-wäre-wenn-Illusionstheater ist im hinteren Teil des Buches abgerundet durch kulturhistorische Erläuterungen (Texte u.a.: Lawrence Weschler), die Hintergründe zur Geschichte des Studios und detaillierter auch zu jedem einzelnen Bild liefern. Auch hier (ich habe noch nicht alles gelesen) verläuft eine feine Linie zwischen tatsächlichen historischen Gegebenheiten und mit unbekümmerter, para-wissenschaftlichen Ernsthaftigkeit und (fabrizierten) Dokumenten vorgetragenem Ausgedachten. Für zur unbedingten Authentizität verpflichteten Blogger wie mich natürlich ein hartes Brot und Tobak, den man erstmal schlucken muß.

>>> Rezension bei Lenscratch

(Stephen Berkman. Predicting the Past. Zohar Studios: The Lost Years. Los Angeles, Hat and Beard, 2020.)

Donnerstag, 24. Dezember 2020

Weihnachtsbaum Modell "Mutter Maria" mit Doppelspitze,

verstecktem Seegurkententakelwesen und Krippe

mit Christkid und Fuchs

17 Jahre Das hermetische Café sind es heute, 20 fehlen also noch. Vieles gibt es zu sagen über dieses verrückte Jahr, das mir menschlich und beruflich (und beruflich-menschlich) einiges gezeigt hat und insgesamt allen ein Lehrstück über Zusammenhalt und Rücksichtnahme, aber auch über den Mangel war. Klopapier und eben auch Zusammenhalt und Rücksichtnahme. Ein Sorgenkind unter den Jahren, ich hoffe, 2021 strengt sich da ordentlich an.

Angeblich beginnt nun aber wirklich das Wassermann-Zeitalter mit verschrobenen ungewöhnlichen Ideen, sozialem Engagement und fluffigen Abwechslungen. Vielleicht tanzen wir alle nackt (ich dann nicht, ich schaue nur zu).

Frohe Weihnachten allen. Haltet Abstand.

Samstag, 19. Dezember 2020

Wenn ich einen Werkstoff nicht leiden kann, also nachgerade verachte sogar, ist es Kunststoff. Entweder sind Gebilde daraus schmiegsam, aber voller Weichmacher, oder aber hart und spröde wie das Herz eines alten Bloggers. Ist Kunststoff transparent, wird er bald opak und schlierig wie die Gemüseschublade eines traurigen Kühlschranks. Hat er eine Farbe, gerät die bald außer Mode. Nein, Kunststoff ist der Feind, Plastik sogar ein Mörder, vor allem, wenn es in mikroskopisch kleine Stückchen zerschreddert ist und in Fisch- und Vogelmägen wandert.

Bakelit muß man aus dieser Gruppe ausnehmen. Ein meist wohlgeformter, nun klassisch gewordener thermoplastischer Werkstoff von angenehmen Gewicht und für Lichtschalter, Radiogeräte und Lampen eine gute Wahl. Gleiches gilt für Melamin, das hier im Haus neben Glasschalen den profanen Tuppertopf ersetzt. Überhaupt Ersatz: Seit Jahren predige ich: Plastik raus, Ersatz rein.

So hatte ich die letzten Tage auch keine Finger frei zum Bloggen, sondern war damit beschäftigt, einen wahren Haßgegenstand aus dem Haushalt zu entsorgen. Das sogenannte Jewel Case. Die Älteren erinnern sich. Bei DVDs mache ich das schon länger, wenn sie nicht in hübsche Boxen oder angenehme Packs aus Pappe stecken. Weg mit den klumperten Kunststoffboxen, rein mit den Scheiben in dafür vorgesehene Papierumschläge und alles in Sammelschuber. Spart Platz und Schrott. Jetzt waren die CDs dran, die sich bislang über mehrere große Schubladen verteilten. So wie andere in dieser Jahreszeit mit einer Schale auf den Knien abends vor dem Fernseher sitzen und Nüsse knacken, saß ich nun da und knackte Jewel-Cases. Die heißen edel so, sind aber meist im Laufe der Zeit verkratzt, angelaufen und blind geworden wie billiges Talmi.

Also weg damit! Krack, Knack, Krick gingen die Geräusche, denn all diese schäbigen Hüllen und Booklets aus den Hüllen rauszubrechen, rauszuzerren, rauszuschauben, rauszuknacken, rauszuprokeln ist ein zerstörerisches, wenngleich befriedigendes Geschäft. Nach einigen Hundert erbrochener CDs sollte man meinen, ich wüßte, wie das schadenfrei geht. Aber nein. Es gibt verblüffend viele Arten dieser Plastiksarkophage, und jeder öffnet sich anders. Manche kann man wie Zauberwürfel auf vertrackte Art verdrehen und verschieben, dann geben sie ihre Cover preis. Andere kann man eigentlich nur zerstampfen. Vier-, fünfhundert CDs später kann ich nun mit meinen Fingern Hummer knacken oder Austern oder was es sonst bei euch so regelmäßig gibt. Vielleicht könnte ich mich als Freiberufler unter dem Claim Ich knack das! selbständig machen.

Man lernt bei dieser Arbeit viel. Über Vielfältigkeit zum Beispiel. Ich bin sicher, daß es irgendwo ein Forum für CD-Case-Nerds gibt, die die Terminologie der einzelnen Formen dieser Plastiknervdinger (die einem ja früher bereits im CD-Gebrauchtkaufladen beim kontrollierenden Öffnen aus der Hand und quer durch den Laden geflogen sind) drauf haben. Da gibt es garantiert eine Art Linné'sches System für Einzel-CDs, Doppel-CDs, Dreifach-CDs, welche, die wie ein Triptychon geöffnet werden, welche, in denen die Scheiben wie Seiten in einem Buch angeordnet sind usw. Eine faszinierende Welt, wenn man darüber nachdenkt. Das alles haben sich Menschen einmal aus.ge.dacht!

Ganz sicher gibt es Menschen, die nun sagen, CDs, das sei aber soooo Neunziger, und sich dabei sehr klug und modern vorkommen. Ja, mag sein. Aber schaut lieber nach, ob euch euer Musikstreamdienstleister nicht gerade alle Bibliotheken auf dem Telefon gelöscht hat. Dann reden wir weiter. Hast du was im Haus, dann hast du in der Not. Meine Meinung. Musik zum Beispiel. Nun stammt ein Gutteil meiner CDs aber tatsächlich aus den Neunzigern, und da kann man sich schon auch wundern. Künstler, von denen man nie weder etwas gehört hat, Künstler, die es aus bereits damals unerklärlichen Gründen in meine Sammlung geschafft haben, Künstler, deren CDs überhaupt noch eingeschweißt waren. Man sortiert auf dieser Zeitreise auch streng noch mal aus, dann heißt es, auf Wiedersehen Pizzicato Five oder auch Tschüß Melvins, ihr seid super, aber einfach nicht meine Musik. Also Mukke.

Schade, daß ich in den Neunzigern keine eigene Band gehabt habe. Das wäre eine Emo-Goth-Band namens Gloomy Fühlings gewesen und hätte CDs in schön gestalteten Papp-Digipacks herausgebracht. Buchbinderische Arbeiten, Augenweiden, dazu astreine Musik, die die Zeit überdauert hätte. Aber wann hätte ich das alles auch noch machen sollen?

Ungefähr die Hälfte an Platz ist dazugewonnen, denn ich habe im Laufe der Tage ca. acht Tonnen Plastikschrott in den Container vorm Haus geworfen, immer mal so ein bis zehn Tüten, damit die Nachbarn ihre Käsefrischhaltefolien auch noch entsorgen konnten. Befreiend! Frau Kondo hätte gelacht! Jetzt kann ich guten Gewissens neue CDs kaufen, um die Lücken zu füllen.

Samstag, 5. Dezember 2020

Die Tage lag ich morgens noch wach in meinem kleinen Institut für höhere Relevanz und hing einem kleinen Traum nach, in dem es hoch herging, dann aber auch wieder runter. Es ist dies ja ein Sinnbild für allgemeine Abläufe im Leben. Der Paternoster des Alltags, könnte man sagen. Erst geht es hoch, dann aber auch wieder runter. Oder auch, für unterwegs: "mal so, mal so". Oben angekommen, muß man eigentlich nur darauf achten, wenigstens nicht kopfüber wieder runter zu fahren. Das passiert wohl immer wieder mal, weshalb die EU von Paternostern nicht so ganz begeistert ist.

Als ich ausgeträumt, aber verdammt guten Kaffee getrunken hatte, dachte ich wieder über meine derzeitige Lieblingsserie Murdoch Mysteries nach, die ja ebenfalls um die vorletzte Jahrhundertwende (die Älteren erinnern sich) spielt. In Staffel 12 haben Detektiv Murdoch und seine Frau, Rechtsmedizinerin Julia Ogden, endlich ihr erstes Haus in Toronto bezogen. Architekt war Frank Llyod Wright, der mit seiner Freundin, der berüchtigten Schriftstellerin Ayn Rand, in der Stadt weilt, ehe er nach Chicago weiterzieht. Ins hypermoderne Haus (wir schreiben ungefähr das Jahr 1910) hat der Tüftler Murdoch eine speisekammergroße "Mikrowelle" einbauen lassen, die er gerade erfunden hat. Der Krimigeschichte wegen platziert ein Mörder eine Leiche darin, schaltet das Gerät ein, und, nun ja, wer mal ein Ei in der Mikrowelle hatte, weiß, wie das endet. Für Frau Ogden wird es jedenfalls eine schwierige Spurensuche. Probleme, Probleme. Die Murdochs, die nun, wie es in der viktorianischen Nachbarschaft heißt, in dem "verrückten Haus" wohnen, weil die offene Architektur, die klaren Linien und die technisch sehr modernen Einbauten sehr ungewöhnlich sind für ihre Zeit, haben auch so ihre Auf und Abs. Ist halt eine Fernsehserie und nicht das echte Leben!

Ich würde mir in mein avantgarde-modernes, viktorianisches Haus ja einen magischen Orchideengarten einbauen lassen. Da säße ich dann in süßlich-schwüler Luft auf meinem Rattanliegestuhl und schrübe komplizierte Briefe nach Übersee oder dichtete an einem erotischen Schauerkurzroman. Oder an einem feurigen Pamphlet für gerechtere Zustände, jedenfalls so lange, bis mir ermattet der Stift aus der Hand gleitet. Und ich im Traum was erfinden würde. Sanften Schlaf zum Beispiel. Auf und ab.

Donnerstag, 19. November 2020

Ende Oktober lag bereits deutlich der kommende Lockdown in der Luft, und auch der Gedanke, daß dabei erneut die Museen geschlossen werden würden. So verbrachte ich schnell noch einen bummeligen Tag in den Deichtorhallen bei der von mir hibbelig erwarteten Ausstellung von William Kentridge "Why should I hesitate: Putting drawings to work". Spektakuläre Großveranstaltungen sind in Hamburg nicht häufig zu sehen, und als ich letztes Jahr von der geplanten Retrospektive erfuhr, war ich gleich begeistert. Ein überzeugendes Hygienekonzept (siehe Bild links) und ein besucherarmer Vormittag waren dabei charmante Rahmenbedingungen.

Ende Oktober lag bereits deutlich der kommende Lockdown in der Luft, und auch der Gedanke, daß dabei erneut die Museen geschlossen werden würden. So verbrachte ich schnell noch einen bummeligen Tag in den Deichtorhallen bei der von mir hibbelig erwarteten Ausstellung von William Kentridge "Why should I hesitate: Putting drawings to work". Spektakuläre Großveranstaltungen sind in Hamburg nicht häufig zu sehen, und als ich letztes Jahr von der geplanten Retrospektive erfuhr, war ich gleich begeistert. Ein überzeugendes Hygienekonzept (siehe Bild links) und ein besucherarmer Vormittag waren dabei charmante Rahmenbedingungen.

Kommunikation: Immer weiterzählen

Da ich an dem Tag ein Jahr älter geworden war, nahm ich auch die falsche Bildnummer nicht krumm. Du kannst nicht immer 37 sein, heißt es ja schon im Schlager. Der Südafrikaner Kentridge wurde mir vor ein paar Jahren durch eine Freundin aus Übersee nahegebracht, das ist ja alles weit weg. Südafrika. Und Übersee auch. Streng genommen kannte ich aus Südafrika nur Roger Ballen und Die Antwoord, die in ihren oft provozierenden und bestürzenden Arbeiten die Randbezirke und abgehängten Teile der zerrissenen Gesellschaft des Landes herausstellen. Durch Kentridges Werk zieht sich die brutale Geschichte von Politik und Apartheid, ist dabei aber oft eingekleidet in Humor und fantasievolle Symbolik. Ausgreifende Schwarzweiß-Zeichnungen, Installationen und immer wieder wilde Animationen sind zu sehen, darunter die mehrere Meter breite, beeindruckende Panoramaprojektion "More sweetly play the dance", in der wie in einer karnevalesken Prozession mit allerlei Gegenständen, Ackergeräten und Musikinstrumenten beladene Silhouetten vorbeiziehen.

Kommunikation: hin und her

Kommunikation: rundherum, herum, herum

Kommunikation: Die Botschaft ist klar und deutlich

Kommunikation: Welcome to the machine

Kommunikation: Welcome to the machine

Meine Lieblingsinstallation ist "O Sentimental Machine", die den Eingangsbereich eines türkischen Hotels um 1930 nachstellt. Dort hat Leo Trotzki Station gemacht, gemeinsam mit seiner Sekretärin Evgenia Shelepina. Der Raum (inklusive Bakelittelefon) wird zur Bühne eines wildgewordenen Boulevardstücks, in dem die zahlreichen Türen zwar nicht auf- und zuklappen, aber zu Leinwänden für simultan projizierte Filmschnipsel werden. Agitation, Philosophie, Liebschaften und surreale Maschinenmenschen geben sich hier förmlich die Klinke in die Hand. Fast wie bei mir zu Hause, wenn mal jemand da ist.

Kommunikation: Bitte leise sprechen!

Kommunikation: Bitte leise sprechen!

Wie es sich für jedes gemütliche Hotel gehört, gibt es einen Lesesaal mit Bibliothek. (Jeder zweite Platz gesperrt.) Eine Möglichkeit zum Verschnaufen, zum Lesen natürlich und Eintauchen. Hoffentlich ist bald wieder auf.

"William Kentridge – Why Should I Hesitate: Putting Drawings To Work". (Deichtorhallen, Hamburg. Bis 21.4.2021.)

Dienstag, 10. November 2020

2020. Dieses passiert. Und jenes auch. In den USA (das ist ein großes Staatengebilde in Nordamerika) läuft zur Zeit ein Extremzählwettbewerb (das ist wie Spelling Bee mit Zahlen), der uns, oder jedenfalls die Interessierten unter uns, möglicherweise noch nächstes Jahr beschäftigen wird. Bei 70 Millionen ist man schon, das ist eine 70 mit 000000. So viel hat der eine, den das interessiert. Der andere aber auch und ein paar mehr dazu. Und so vergleicht man dann.

2018 bereits, ich bin ja Avant-Berater im Außendienst, habe ich in New York (das ist eine große Stadt in den USA) bei einem Wettbewerb in Extremmißmuting an einem interessanten Platz mitgemacht. Es waren 34 Grad im Schatten, dazu 500 Prozent Luftfeuchtigkeit, was die Angelegenheit in Sachen Mißmut für mich sehr vereinfachte. Ich erhielt 70 Stimmen, jemand anderes aber auch und ein paar mehr, so daß ich (ebenfalls mißmutig) einräumte, ok, hast gewonnen, ich gebe auf. So macht man das dann.

Jetzt aber, hausgefangen im Hamburger Lockdown, habe ich aus lauter Langeweile den Expressionismus erfunden. Das ist wie mißmutig, aber als Kunstform. Mein erstes Gemälde heißt Lepscher Kapriolen und zeigt innere (aber auch äußere) Aufwühlung auf den Straßen einer Stadt. Ein Kritiker urteilte: "Das nackte Grauen", und das finde ich schön umschrieben.

Vor ein paar Jahren, wir blättern zurück in die Vergangenheit, wies mich eine Leserin auf den Laden Song in Wien hin. Dort verkauft die Inhaberin ausgefallene Mode zu einfallsreichen Preisen und ist damit zu einer Kleidungsinstitution in der schönen Stadt geworden. Ich war ja dieses Jahr leider gar nicht Wien, nur einmal in der Modestadt Düsseldorf (ein "Hosen"-Zitat), aber nun hat Frau Song einen Bildband über ihr Archiv (sprich: der erweiterte Kleiderschrank) veröffentlicht und dazu dem Standard ein Interview gegeben.

Das könnte ich auch mal machen. Ringel im Wandel der Zeit.