Samstag, 6. Juli 2013

Satte Sonne vor der Tür, die Menschen strömen hinaus jenseits der Wlan-Grenzen, ein Lied und ein Brotdose dabei. Doch halt, bevor ihr alle losrennt - habt ihr nicht was vergessen?

Drei Tage lang haben wir Texte aus Klagenfurt beim Wettbewerb der deutschsprachigen Literaturkritik gehört, einige sehr gute darunter, mit unruhigen Tieren oder exotischen Zimmerpflanzen. Viel sehr clever gestaltetes, wo Autoren ihre Federn spreizen und zeigen, wie sie Sprachtonleitern rauf- und runterklimpern, kühl, technisch versiert, wie Turnerinnen am Schwebebalken oder oberschlau und distanziert ironisch, Autoren, die nicht selbst und ihren Text, sondern eine Präsentationsfigur ins Rennen schicken, die Klingen zu kreuzen mit ebenso sich teils spreizenden Kritikern, die - so ein Kommentar auf diesem Twitter - ruhig mal aus einem roten Cabrio heraus dozieren sollten.

Mit buchstäblich flatternden Segeln, offenem Herzen - und überhaupt: dem Herzen - mit Wollen und Wagnis also und großer Verletzlichkeit war nur eine Autorin darunter und die, so finde ich, hat aus all diesen Gründen heute den Publikumspreis verdient.

Wer jetzt also nicht von Sonnenmilch gar zu verschmierte Hände hat, klickt diesen Link bei 3sat. Und zwar zwischen 15.00 und 20.00 Uhr, so lange läuft die Abstimmung.

Ich habe, der Einfachkeit halber, schon einiges voreingestellt. Ihr könnt, wenn ihr wollt, noch einen Kommentar dazu schreiben, etwa "Super!" oder "Ganz toll!" oder "Schreibt wie das Leben und nicht wie die Uni!" oder "Endlich mal Kunst und nicht Kunsthandwerk!" oder "Endlich mal eine Autorin, die beim Bachmannpreis einfach vom Beckenrand springt und nicht auf Kritikererwartung hinschreibt". Oder auch ganz was selbst ausgedachtes.

Danach könnt ihr die Beine wieder baumeln lassen.

Mittwoch, 3. Juli 2013

Heute, am denkwürdigen 3.7., beginnen die 37. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Wieder - und möglicherweise auch zum letzten Mal, sollte sich der ORF mit seinem provozierenden Testballon durchsetzen, die Veranstaltung nicht mehr zu übertragen - wird dabei der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen. Dieses Jahr ist es ein bißchen merkwürdig, weil ich ein wenig voreingenommen bin. Das aber zurecht: Dieses Jahr liest Anousch aus ihrem Roman, der im JuliAugust erscheint, und das ist etwas schade für die anderen hoffnungsvollen Teilnehmer. Aber es kann eben nur eine gewinnen.

Anousch, bereits jetzt Bachmannpreisträgerin der Herzen hier im hermetischen Café, dürfte kaum Raum für Diskussion oder Konkurrenz lassen, das sage ich mit aller gebotenen Objektivität und weiß damit den Preis in guten Händen. Ab morgen, kurz nach zehn, geht es los. Bitte schalten Sie ein und verlieben sich.

>>> Bachmannpreis

>>> 3sat

Montag, 3. Juni 2013

Mal ein bißchen weitergehen, ist vielleicht keine falsche Devise. Die Gedanken treiben lasen und sich selbst gleich auch. Ermahnungen hören, auf Erfahrungen achten und völlig neute Ideen entwickeln. Oder alte neu aufgreifen. Bei der grenzerweiternden Ausfahrt am Wochenende erinnerte ich mich an vergessene, aber gut beschriebene Medizintechniken, die möglicherweise völlig neue Lösungswege für verfahrene Fälle sein könnten. Aus der Reihe Was Großmutter noch wußte stammt nämlich die unter die Haut gehende Begegnung mit dem zarten Sanften. 1874 beschrieb Dr. Oscar Hasse die Lammbluttransfusion beim Menschen. In seinem Buch sind erfolgreiche und einige nicht so erfolgreiche Fälle erwähnt, in denen er zunächst mit Transfusionen von Blut experimentierte, das er "gesunden, kräftigen Mädchen" entnommen hatte. Das leuchtet ein, läßt sich doch schwer etwas vorstellen, das ein gesundes, kräftiges Mädchen nicht wieder heile bekommen kann. Dennoch waren die Ergebnisse in der Praxis nicht immer vollends überzeugend, Todesfälle setzten sogar gewisse Fragezeichen an seine Theorie.

Weitere Experimente führte Hasse schließlich mit besagtem Lammblut durch. Nach einer kurzen Phase mit teils nur mäßig erheiternden Nebenwirkungen (Ohnmacht, Durchfall, Schüttelfrost), zeigten sich die Patienten selbst erst lammfromm und darauf nach und nach Besserung. Warum man heute nichts mehr davon hört? Nun, möglicherweise hat hier die böse Pharmamafia ihre medikamentenverklebten Finger im Spiel (wie so oft!) und unterdrückt Informationen über urgesunde Heilmethoden. Gerade überlege ich: Bei Bloggern hülfe doch sicher am ehesten eine Infusion mit Katzenblut.

Samstag, 13. April 2013

Am Ende fehlte ihm die Kraft. Am Ende konnte seine weiche, weiße Decke die unter ihr krauchenden Wucherungen nicht länger halten. Am Ende verloren auch die letzten mit ihm die Geduld, wünschten den Abschied herbei, begannen, selbst die Zeit zu manipulieren, ihm zu zeigen, daß seine abgelaufen sei.

Am Ende wich er, wie das Kraftlose immer weichen muß. Er gab auf, verging, schmolz förmlich hinweg vor unseren Augen, stumm sterbend, von wenigen nur vermißt.

Jetzt wird kommen ein regnerischer Frühling, dann folgt bald schon die Zeit des Monsuns, wenn die drei Wochen Sonne im Juni vorüber sein werden. Sturzbäche werden zwei oder drei Monate alles ertränken, dann aber ist bereits wieder Herbst, die glückliche Zeit.

Bis dahin kann ich ein wenig das Spazieren erlernen, ganz wie der Spazierende Mann, dieses konzentrierte, detailreiche Werk von Taniguchi, das die im Großen ereignislosen Wanderungen eines Mannes durch seine Stadt beschreibt, wie er das kleine Links und Rechts streift, seinen Hund umherführt, den kleinen Dingen zuschaut. Wem es jetzt schon vor dem Sommer graut, mag in Ein Zoo im Winter Zuflucht suchen. Für die ruhigen Wochenenden, wenn das Geschrei einmal Pause haben soll.

>>> Geräusch des Tages: Blondie vs. Philipp Glass Heart Of Glass

Montag, 25. März 2013

Hamburg, aufgepaßt, soviel Rock'n'Roll ist selten. Morgen abend liest der Mayer Berni in meinem früheren Wohnzimmer, dem weltberühmten Molotow

Hamburg, aufgepaßt, soviel Rock'n'Roll ist selten. Morgen abend liest der Mayer Berni in meinem früheren Wohnzimmer, dem weltberühmten Molotow

aus seinem bald ebenfalls weltberühmten Roman Black Mandel.

Das ist die Fortsetzung von Mandels Büro, dieser wildtickendem Krimigroteske über abgewrackte Menschen wie du und ich, die über die Aufklärung eines Verbrechens nur selbst immer tiefer in die Dunkelheit stapfen. Jetzt geht die ganze Chose hübsch grimmig weiter, gelacht wird aber nicht unten im Keller, sondern oben in der Bar. Denkt dran: Wer morgen dabei ist, muß später seine Enkel nicht anlügen und Behauptungen aufstellen.

Freitag, 15. März 2013

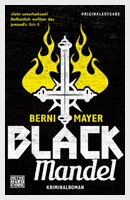

Man muß sich das mal vorstellen. Da wird ein Konvolut aus einer Haushaltsauflösung versteigert, eine Aktentasche kommt mit unter den Hammer. Darin findet sich erstaunliches. Dokumente aus einer Zeit, als in der Bundesrepublik die Frisuren und Träume höher wuchsen, die Autos größer, aber auch schicker wurden und die Vorstellung vom "Wohlstand für alle" plötzlich erreichbar schien. Die Bonner Republik blühte auf, die Provinz träumte von Teilhabe (heute von DSL), und wer nicht doof war oder verklemmt, nahm sich einfach ein Stück Bienenstich. Notfalls von fremden Tellern.

Man muß sich das mal vorstellen. Da wird ein Konvolut aus einer Haushaltsauflösung versteigert, eine Aktentasche kommt mit unter den Hammer. Darin findet sich erstaunliches. Dokumente aus einer Zeit, als in der Bundesrepublik die Frisuren und Träume höher wuchsen, die Autos größer, aber auch schicker wurden und die Vorstellung vom "Wohlstand für alle" plötzlich erreichbar schien. Die Bonner Republik blühte auf, die Provinz träumte von Teilhabe (heute von DSL), und wer nicht doof war oder verklemmt, nahm sich einfach ein Stück Bienenstich. Notfalls von fremden Tellern.

Die Aktentasche gehörte Günter, Geschäftsmann mit Lebensart zwischen Piccolo und klaren Zielen. In ihr verwahrte er hunderte Dokumente aus seiner Zeit mit Margret: seine junge Sekretärin, Bienenkorbfrisur, Minirock, erst keck, später gelangweilt. Anderthalb Jahre hatten die beiden eine heimliche Affäre, beide waren verheiratet, und irgendwann bemerkte Margrets Schwiegermutter zu ihrem Sohn Lothar: "Die Margret ist aber oft mit dem Günter zusammen." Das waren sie in der Tat. Gemeinsam fuhr man im dicken Auto über die Lande, ins Casino nach Wiesbaden, kehrte in Landgasthöfen ein, traf sich in einer kleinen Wohnung, die Günter offenbar für Überstunden aller Art unterhielt.

Er schenkte Margret Blusen und Kleider und fertigte akribisch und besessen Dutzende Fotos an, Porträts, intime Einblicke, pornografische Posen. Er sammelte Haare, Schamhaare, Pillenpackungen, Fetische und Trophäen, dazu Quittungen von Lokalen und Hotels und andere Erinnerungsstücke. Archiviert wurden die mit buchhalterischer Akribie, aufgeklebt auf Karton, in Berichtsbögen mit Datum und Ort versehen. Auch über ihre Aktivitäten wurde in präziser Sprache Bericht geführt. 17.45 Uhr aufs Zimmer, lauteten etwa die mit Schreibmaschine verfaßten Protokolle. Zwei Mal gesteckt. Bis 18.15 Uhr.

Wo und wie und wie oft man sich berührte, ob in der "normalen" Position oder in "Speziallage", ob Margret ihre Tage hatte oder nicht, die Pille nahm oder wie es gegen Ende geschah, eine Abtreibung unternahm ("500 Mark") - alles wurde bürokratisch festgehalten: Beide Busen nacht[s] angefasst mit Warzen.. Danach gab es die große, weite Welt: einen Sekt und eine Zigarette, die Heiterkeit.

Diese gruselig-unpersönliche Mensch-Verwaltung entlarvt den pedantischen Gefühlsbürokraten, der seine Devotionalen als Trophäen archiviert, ohne Zärtlichkeit in den Begleittexten. Sachlich, faktisch, es fehlen nur noch Stempel und notarielle Beglaubigungen. Unangenehm im Privaten, ist das Ganze doch ein faszinierender Bericht über bundesrepublikanische Verhältnisse. Die junge Gier nach dem "Besseren", nach Flucht und plüschigem Kunstpelzglamour einerseits, die (k)alten Strukturen von Überwachung und Kontrolle auf der anderen Seite. Etwas mehr Welt wagen, aber nur im Geheimen. Vielleicht haben die in Wahrheit aber auch viel gelacht.

Hier sind ein paar Seiten abgebildet.

Nicole Delmes, Susanne Zander [Hrsg.]. Margret: Chronik einer Affäre. Mai 1969 – Dezember 1970. Köln: Verlag Walther König, 2012.

Freitag, 25. Januar 2013

Gestern ein wenig orientierungslos durch den Mittagspausensupermarkt getorkelt, kurzzeitig wußte ich wirklich nicht, wo die Salsatbar war und warum man alles umgeräumt hatte. Über Nacht. Ein bißchen schwummrig, ein bißchen mitgeführten Traubenzucker also besser mal, danach glatt durchgeschwitzt wie ein zitternder Hase im Regen.

Das hätte ich vermeiden können, gar müssen, denn zersauseltes, nasses Hasenfell ist die Frisurkatastrophe für Taxidermisten im Tierreich. Womit wir schon bei diesem Buch sind, Bad Hair Years nämlich von der Kink Martina. Die macht sich als Lady Kinkling in Blogs ein wenig rar, schreibt dafür aber launige Bücher, die ein erholsamer Trost sind, wenn man einem nassen Hasen gleich auf dem Sofa mümmelt lümmelt und sich den Sonntagnachmittag unter der Schneedecke einrichtet. Die Kink, mit der man gut in Etablissements herumsitzen kann, wenn sie nicht gerade Bücher schreibt, lakonisiert mit trockenem, dahergeschlendertem Witz über das Leben in der ganz großen Stadt, über die Männer in den verschiedenen Leben, die man so parallel führt, bis man merkt, das geht nicht. Ist so Fön - und dann ab in die Badewanne. Aber ganz herzlich.

Und dann, jetzt aber, lange haben wir darauf gewartet, aber dieser Fisch ist wirklich frisch: Toonbloggerin Lisa Neun hat endlich einen großen Schwung ihrer Bildgeschichten als wirklich hübsch gestaltetes Buch herausgebracht. Mit skurrilen Haus- und Heimgeschichten, eigensinnigen Katzen und alltäglichen Mißgeschicken, teils brüllend komisch, teils hintersinnig oder besser noch, beides zusammen. Wie das so ist, wenn eine Wienerin die Welt betrachtet (jedenfalls stelle ich mir das so vor). Das Buch kann man bequem bei Lisa bestellen. Bequemer ist Glück nicht zu haben.

Martina Kink. Bad Hair Years. München, 2012.

Lisa Neun. Fresh Fish. Erlangen, 2012.

Mittwoch, 9. Januar 2013

but the laws of nature do not.

(M. Milgrom, Still Life.)

So still. Aber ein Blog schreibt sich manchmal fast wie von allein, da kann ich mich still zurückziehen und endlich ein paar Bücher weiterlesen, die ich im letzten Jahr begonnen hatte, aber zur Seite legen mußte, weil mir ab und an so

So still. Aber ein Blog schreibt sich manchmal fast wie von allein, da kann ich mich still zurückziehen und endlich ein paar Bücher weiterlesen, die ich im letzten Jahr begonnen hatte, aber zur Seite legen mußte, weil mir ab und an so still dunkel wurde.

So wie Still Life von Melissa Milgrom, eine ganz wunderbare und spannende Reise in die Welt der Tierpräparation. Die US-amerikanische Journalistin Milgrom tastet sich von erster Neugier getrieben insgesamt recht furchtlos von aktiven Meistern des Fachs zu den in den USA recht verbreiteten Conventions und Wettbewerben vor und stellt die Pioniere der Kunst und großen Namen der Museumstaxidermisten vor. Das beginnt bei den berühmten Schwendemans, die ihr geduldig die aufwendigen und komplizierten Methoden des Sezierens, Aufbereitens und Nachbildens erklären, denn "Ausstopfen" ist nur etwas für Stümper. Der Titel bedeutet im Grunde auch "still alive", denn ein guter Präparator läßt sein Tier weiterleben, auferstehen und einen realistischen Eindruck von Natur vermitteln. So auch der Anspruch der Überväter der Taxidermie, die handwerkliche Grundlagen bildeten für jüngste Arbeiten, in denen lange ausgestorben Tiere anhand von DNA-Spuren akribisch nachgebildet werden.

In den insgesamt sehr waffen- und jagdbegeisterten USA wird auch die Taxidermie viel selbstverständlicher wahrgenommen. Die geschossenen Eichhörnchen und Rehe und Stinktiere wollen gezeigt werden, denkt der Jäger. Die engagiertesten zeigen ihre Geschöpfe auf Wettbewerben, dort werden dann auch präparierte "Pandas" gezeigt, die natürlich nicht echt sind. Humor gehört dazu: "A man in a PETA shirt caused a stir until people realized the acronym stood for People Eating Tasty Animals." Am Ende gewinnt den Wettbewerb ein Deutscher mit einem verblüffend lebensechten Ensemble Spatzen. Da kann man mal sehen, daß es nicht immer einen Säbelzahntiger braucht, um im Leben zu punkten.

Carl Akeley hingegen jagte Anfang des 20. Jahrhunderts seltene Tiere in Afrika (man muß ihn sich als eine Figur Hemingways vorstellen), aber aus einem wissenschaftlichen Interesse. Seine Expeditionen begleiteten Maler, die später die Hintergründe für aufwendige Dioramen anfertigten, vor denen Elefanten und Affen wie aus ihrem Alltag herauskristallisiert präsentiert wurden. Diese Arbeiten waren bestimmt für das American Museum of Natural History und zu ihrer Zeit eine Sensation für Publikum und Wissenschaftler. Interessant sind auch die vielen kritischen Einschübe. Etwa, als das Smithsonian umbaute und die wertvolle Sammlung teilweise auf dem Müll landete oder - wie der Blauwal, der dem Abrißunternehmer zufiel - auf eBay. Ein kompletter Blauwal auf eBay! Das Smithsonian ersetzte die wissenschaftliche Sammlung durch eine Art Disneyland mit toten Tieren, in dem digitale Effekte für Dschungelgeräusche, Tag- und Nachtwechsel, Regen und Sonnenschein sorgen. Was nicht nur Milgrom befremdet.

Ein schöner Seitenblick ist der Besuch bei der "Anti-Taxidermistin" Emily Mayer in England. Die benutzt eine von ihr verfeinerte spezielle Methode und steht etwas außerhalb der Szene. Sie arbeitet mit Damien Hirst zusammen, der nun keine Ersatz-Tigerhaie mehr für seine Glasbehälter besorgen muß, weil Mayers Methode ihren dauerhaften Erhalt garantieren. Am Ende von Milgroms Reise geht es ans Sachen machen Eingemachte: Unterstützt von den Schwendemans macht sie sich fluchend, zögernd und fleißig an ihr erstes Eichhörnchen. Beruhigenderweise ging es ihr dabei wie uns allen: "I wasn't sure I had the stomach for taxidermy. [...] I could barely watch Julia Child filet a fish on TV."

Ein Handbuch des praktischen Hauswissens, möchte man meinen. Denn es ist - bei deutschen Verlagen fast undenkbar - lobenswerterweise mit einem umfangreichen kommentierten Fußnoten- und Quellenanhang versehen.

(Melisssa Milgrom. Still Life: Adventures in Taxidermy. New York, 2010.)

Montag, 24. Dezember 2012

Ach, Weihnachten, traditionell das Fest der over-indulgence. Wie zur Warnung und zum Genuß dieses ganz wunderbare Buch The Swallowing Plates von Lisa Wood.

Die ist Expertin für faux tableaux und bastelt, wenn nicht mit Insekten, dann mit pseudo-viktorianischen Fundobjekten hübsche und meist auch lehrreiche Dioramen. Hier hat sie sich der Wunderwelt der Laryngologen zugewandt, eine Profession, die mancher an Festtagen zu schätzen wissen wird, sollte eine Karpfengräte oder ein Gänseknorpel quer liegen. Falsch und schlecht Verschlucktes war nämlich auch die Leidenschaft des besessenen Spezialisten Dr. Chevalier Jackson (1865-1958). Der trug über 2000 bestimmungsfremde Fundstücke aus Luft- und Speiseröhre zusammen, Haare, Knochen, Nägel, Schlüssel und andere Metallteile, Knöpfe... all so was eben.

Inspiriert und beseelt vom Instinkt der Transformation of Waste hat Wood, die eigentlich Schmuckdesignerin ist, über 30 Assemblagen angefertigt, poetische Fallstudien mit Fehler, denn leider sind sie erfunden. Hier kann man durchs Buch blättern, wenn man gerade nicht an meinem Gabentisch sitzt. Mehr schön Absonderliches gibt es auf Woods leider noch nicht ganz fertigen Webseite zu sehen.

Übertragen ließe sich das Ganze natürlich auf Blogs, dieses Schlucken und Wiedergeben nämlich. Diese Dinger, auf denen man all das, was einem auf langen Ausflügen links und rechts der Wege so auffällt und hängenbleibt, ausstopft und lebendig hält. Heute übrigens schon neun Jahre an dieser Stelle. Mal schauen, wie es weitergeht.

Frohes Fest!

Donnerstag, 4. Oktober 2012

Wenn wir nicht dauernd Erzählungen über die große Liebe begegnen würden, im Fernsehen und in der Literatur, würden wir auch nicht denken, wir müssten uns dauernd verlieben und unser Leben sei nichts wert, wenn das nicht passiert. [...] Wer liebt, muss auch zahlen, womit auch immer. Das will dann aber auch keiner. Jeder möchte seinen Alltag weiterleben, einen Beruf haben, ein schönes Auto fahren, den Mixer richtig bedienen. Und obendrein möchte er eine ganz irre Liebe. Das erscheint mir doch sehr naiv und hanebüchen.

(Sophie Rois im KulturSpiegel, 5, 2012.)