Freitag, 23. Dezember 2011

Bevor es heißt, der Herr Kid der bloggt aber auch nur noch nach dem Mondkalender, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Meine Lieblingsweihnachtsgeschichte ist ja bekanntlich "Wie die Bethelkinder Weihnachten feiern", ein melodramatischer Tearjerker wie ihn nur ein Douglas-Sirk-Film übertreffen könnte. Wenn das arme kleine Mariechen mit dem Wasserkopf dem Kriegskrüppel erklärt: "Ach, sagte Mariechen, und ihre helle Stimme schallte durch den ganzen Raum, "man muß eben geduldig sein" - da bleibt kein Taschentuch trocken.

Jetzt ahmt das Leben die Kunst nur in Maßen nach, dennoch wankte ich also ganz trocken doch wieder zum Arzt, denn was ich lange im Verdacht hatte, war kaum noch wegzudiskutieren. Kurz: Wir sind einigermaßen wieder da, wo wir im September waren. Kein zweiter Schub, wie wir uns gegenseitig versicherten. Das Alte ist einfach nicht ausgeheilt - und in nicht augeheilten alten Dingen, das glaube man mir, kenne ich mich aus. Unter dem knappen Dutzend Ärzten, denen ich zuletzt begegnet bin, zählten ja einige zur Fachrichtung Dr. med Flitzpiepe, aber bei meiner Ärztin nun fühle ich mich gut aufgehoben. Wir haben nicht ganz denselben Humor, sie ist mehr so der sachliche Typ, unterbricht mich aber an den richtigen Stellen und kommt schnell auf den Punkt. Gestern, beim Pläneschmieden, als es darum ging ambulant oder Krankenhaus, überlegte ich nur kurz. Zwar ist auch Altkanzler Schmidt im selben Hospital abgestiegen, in dem ich zuletzt war, aber so richtig wohl habe ich mich da - zumal ohne Netzanbindung! - nicht gefühlt. Eine Herberge ward also gesucht.

Gestern und heute gab es erst einmal Infusionen in der Praxis, aber zu Hause ist es doch am Schönsten, wie Dorothy schließlich zurecht sagt, und so klappte meine Ärztin die roten Schuhe zusammen und erlaubte mir über die Feiertage die Selbstmedikamention. Leider keine Infusionen, dabei dürfte das doch nicht so schwer sein, Braunüle und Tropf anzulegen. Etwas konsterniert zeigte sie sich allerdings, als sie hörte, daß ich dieses Jahr Weihnachten weitgehend unbeaufsichtig verbringen werde, mir folglich keine drei Weisen aus fernen Ländern Myrrhe, Weihrauch (desinfizierend!) und Spezereien bringen werden. Bedenken hin- und herwälzend, wollte sie mich fast doch noch ins Kanzleramt zu Herrn Schmidt schicken, aber ich konnte sie beruhigen, als ich ihr erklärte, daß in meinem Blog quasi so etwas wie ein Totmannschalter angebracht sei, und sollte der Impuls erlöschen, stünde aber sofort ein Riege medizinisch-technisch ausgebildeter Blogleserinnen mit Ringelstrümpfen und Weihnachtsengelflügeln und dampfenden Suppen, Tupfern und Tabletten vor meinem Stall der Tür. Das überzeugte sie, wenn auch nur unter Restzweifeln. "Ich mache so was normalerweise nie", flüsterte sie vertraulich. "Aber ich gebe ihnen mal meine private Handynummer." Oh, sagte ich, errötend. Ich würde das auch nicht ausnutzen, also gewiß nicht anrufen. "Machen Sie ruhig, wenn was ist. Wenn ich nicht rangehe, bin ich in der Küche."

Eine Frau, die kochen kann! Hätte mich nicht der Infusionsschlauch oben gehalten, ich wäre glatt in die Knie gegangen. Jetzt aber bin ich versorgt mit Instruktionszetteln, alle zwei Stunden dies, morgens das und abends zur Sicherheit noch mal was anderes. Und hübsch bewegen, damit ich nicht wie Herr Schmidt eine Thrombose entwickle.

Mein Vater hatte auch noch gleich einen guten Hinweis. Er wäre ja in fernen Zeiten auch einmal dem Stern von Bethlehem hinterhergeirrt und hätte Heiligabend tatsächlich noch eine offene Kneipe gefunden. Die lag gegenüber vom Krankenhaus und dort hätten die Schwestern und Pfleger in ihrer Nachtschichtpause hübsch die Christmette gefeiert, lustig sei das gewesen. Die Tipps der Väter sind oft Gold wert, wie man meist später erst erkennt, sollte ich also medizinischen Beistand brauchen, werde ich einfach die Klinikkneipen abfahren.

Montag, 19. Dezember 2011

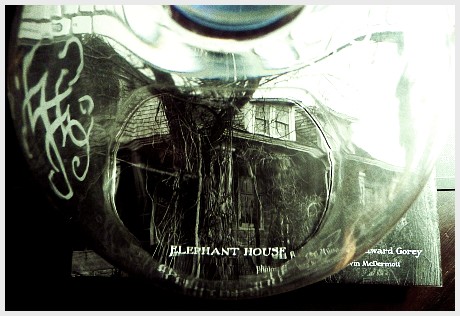

Eigentlich kenne ich niemanden, der nicht ein Fan von Edward Gorey ist, was beweist, daß ich in der Auswahl meiner Mitmenschen nicht immer ein unglückliches Händchen habe. In einer Art verfrühtem Weihnachtsgeschenk erstand ich mir nun Kevin McDermotts Band "Elephant House". So lautet der Name von Goreys Haus auf Cape Cod, ein altertümliches Gebäude, das er mit dem Geld seiner ersten Erfolge erstand, aber erst Jahre später, immer noch weitgehend unrenoviert, bezog. Gorey mochte den Verfall und ließ daher Fenster- und Türrahmen lieber verwittern als mit frischem Lack zu erschrecken. Der Fotograf und Gorey-Vertraute McDermott erhielt nach Goreys Tod die Erlaubnis, das Haus mit der Kamera zu erkunden.

Ein Bildband als Haustour: Da gibt es das von Katzen beherrschte Wohnzimmer, die Küche mit ihrer Steinsammlung, die Bibliothek mit 25.000 Bänden, das ein wenig merkwürdig wirkende Reliquienzimmer, in dem Gorey Plüschtiere sammelte, das im Vergleich beinah karge Schlafzimmer (das Bett hat nur wenig mehr als 90 Zentimeter Breite, ich sag es ja, mehr braucht man nicht, wenn man kreativ ist) und das Fernsehzimmer mit der Sammlung von weiteren Büchern und VHS-Kassetten. Gorey sammelte alles - Steine, blaue Glasflaschen, Schmuck, Bücher, Ausgestopftes, Gefundenes - und sortierte es in Gruppen geordnet innerhalb und außerhalb des Hauses, auf die Fensterbänke, Holzbalken, Nischen und Regale. Auch seine am Ende des Lebens (Gorey starb 2000) zahlreicher gewordenen Pillendöschen stehen akribisch auf der Fensterbank im Bad aufgereiht. Das Haus ist mittlerweile zu einem Museum umgebaut worden, die Fotos werfen also einen letzten intimen Blick auf Goreys Welt, in einer mir sehr angenehmen stillen Art. Menschenleer und ohne Sorge. Beschaulich nannte man das früher.

(Kevin McDermott. Elephant House: Or, The Home of Edward Gorey. San Francisco 2003.)

>>> siehe auch Goreyana

Freitag, 16. Dezember 2011

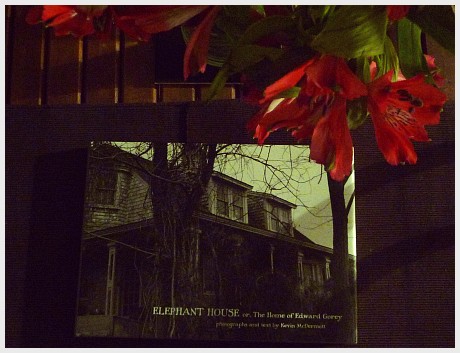

Wenn man einmal anfängt, ein Thema genauer zu studieren, ergibt sich ja gerade am Anfang alles wie von selbst. Ein Buch führt wie zwangsläufig zum nächsten, ein Experte zum anderen und bald hat man alles auf 80 Disketten gespeichert und im Forschungslabor verteilt. Freis Allgemeine Pathologie für Tierärzte darf ich hier sicher als bekannt voraussetzen, ein Standardwerk, ohne dessen Kenntnis ich meine Dozentur hier ich nicht weiter fortsetzen brauche.

Weniger bekannt ist das weidezaunweisende Werk von Otto Kraft: Die kriminalistische Untersuchung von Tiervergiftungen. 1965 in Berlin erschienen, war es bislang nur einem ausgewählten Personenkreis zugänglich ("... darf nicht an unberechtigte Personen weitergegeben werden"). Dabei sind hier wertvolle Erkenntnisse über Taubenvergifter und Kälberwürger erfasst. Da mir derzeit der weiträumige Alkoholabusus ärztlicherseits verboten ist, interessiert mich gerade dieser Komplex. Die Mehrzahl der dem Alkoholismus verfallenen Rechtsbrecher, so erfahren wir auf Seite 71, hatte keine abgeschlossene Schul- und Berufsausbildung. Auch fehlten "Charakterbildung fördernde Interessensgebiete" (das ist wie heute, wo ich den Leuten immer sage, Leute, ihr interessiert euch auch echt für nichts). Schon allein hieran, so Kraft weiter, sind die bis in unsere Zeit hineinreichenden, persönlichkeitsschädigenden Auswirkungen der ehemaligen kapitalistisch-junkerlichen Verhältnisse auf dem Lande deutlich erkennbar.

Kraft führt aus: Die Säufer leben auf dem Land. So sei "im Bezirk Schwerin (...) im Jahre 1963 der Spirituosenverbrauch pro Kopf der Bevölkerung um 2,37 Liter höher als im Bezirk Dresden (hauptsächlich Industriegebiet)." Ein Umstand der schlimme Folgen zeitigen kann, wie im Fall des Trinkers K., der sich durch "unbelehrbares Verhalten" vom Kollektiv abtrennte und "Schädlingsarbeit [leistete], indem er in der Absicht, die sozialistische Landwirtschaft zu schädigen, bewußt angesäuerte Magermilch [...] an die Kälber verfütterte. (S. 72) Trau, schau, wem heißt es also, nicht nur in der Liebe, auch in der Landwirtschaft.

In Kapitel 4.5. ("Die Tierleichenbesichtigung") kommt man dann zum Detektivspielteil. Ob Sherlock, ob Fox Mulder oder als sein eigenes CSI-Team, kriminalistisch geschulte Tatortuntersuchungsmethoden (es ist wie in der Immobilienwirtschaft: Lage, Lage, Lage) sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Aufklärung. Stacheldraht im Futtertrog? Leere, braune Arzneiflaschen im Gehege? Alles Anzeichen für einen böswillig manipulierenden Eingriff.

Und wozu, höre ich fragen, braucht man das? Prodesse et delectare: Ob mir das für die dereinst noch aus dem Reich der Berufs- und Selbstverwirklichungsträume zu holende Imkerei auf Neuseeland nützlich sein wird? Angesichts des ja immer irgendwie überraschend eintretenden Bienensterbens bin ich fast sicher. Ich jedenfalls bin bereit.

Dienstag, 13. Dezember 2011

Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf der letzten documenta nicht bereits eine Installation vom selben Künstler gesehen habe. Da gab es ein Ensemble von E-Gitarren an hübschen Retro-Epiphone-Verstärkern, die abwechselnd durch eine Mechanik angeschlagen wurden. Etwas verstimmt das Ganze, aber eine hübsche Form eines Musikautomaten.

Noch interessanter aber ist diese Installation. Auf den vom französischen Musiker und Komponisten Celéste Boursier-Mougenot aufgebauten Instrumentenpark tweeten zwitschern Zebrafinken wie zwölftönende Rock'n'Roller: Diese Byrds erzeugen ihre Soundlandschaften im zufälligen Vorbeiflug, fern vom "Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep" gängiger Middle-of-the-Road-Musik. Faszinierend natürlich, so als würde man unbekümmerten Kindern beim Spielen zusehen.

Berliner können die Installation "From Here to Ear" bis zum 8. Januar 2012 in der me Collectors Room Berlin/Stiftung Olbricht anschauen.

Mittwoch, 7. Dezember 2011

Eigentlich wollte ich bloß einen CD-Player kaufen für die Küche. So was mit CD. Und Radio. Und CD. Und bitte nichts, was aussieht, wie ein Designverbrechen wahnsinnig gewordenes, mutiertes Insekt, das aus den Weiten des Weltraums zu uns gefunden hat. Gibt es natürlich alles nicht für die Küche. Also mit CD. Und Radio. Und CD.

Dann dachte ich, egal, bevor nur noch die Dinge im Kühlschrank zu dir singen, nimm einfach was modernes, sei spontan, Hauptsache CD. Und Radio. Und CD. Dann las ich die Beschreibung, die es verdient, hier in breiterer Länge zitiert zu werden:

Reiselustiges CD-Radio mit MP3-fähigem USB-Eingang, AUX-Eingang und integrierter Uhr mit Weckfunktion.

Die xxx ist eine nomadische Stereoanlage, deren pfiffiges

Produktdesign den Kassettenrekorder für das Hier und Jetzt übersetzt.

Seinen Gegenwartsbezug stellt das quirlige Gerät zuvorderst über Anlaufstellen für mobiles Audioequipment her. Der AUX-Eingang der xxx sorgt für den kulturellen Austausch mit externen Audiokomponenten wie CD- und MP3-Playern. Das namensgebende Kassettendeck des Kassettenrekorders ersetzt die Stereoanlage durch einen MP3-fähigen CD-Player. Abgerundet wird das Funktionsangebot des Gerätes durch einen integrierten Radioempfänger.

Eine sinnvolle Zusatz-Funktion des xxx ist die integrierte Uhr mit Weckfunktion, die die Kompaktanlage zu verantwortungsvollen Weckarbeiten im Schlafbereich und anderen Koordinationsaufgaben qualifiziert.

Die Raumforderung des CD-Radios ist im direkten Vergleich zu anderen Stereoanlagen höchst übersichtlich, sodass selbst gut befüllte Schreib- und Nachttische als Aufstellort in Frage kommen. Gleichgültig, ob im sesshaften oder im nomadischen Betrieb erfreut das xxx mit seinem breit grinsenden, jugendlichen Design.

Ich meine, "verantwortungsvolle Weckarbeiten im Schlafbereich". Da muß man doch mit erschöpft dreckiger Lache einräumen: Diese Übersetzungstrafos dichten besser als ich so mancher, der es absichtlich versucht. Und der "Kulturaustausch zu den anderen Komponenten". Seßhaft oder nomadisch, ganz egal, dieser jugendlich breite Grinser macht alles mit! Unheimlich. Der wird noch wie ein Automatenmensch aus der Romantik durch meine Wohnung wandern, Nomadenzelte vor den Heizkörpern aufschlagen oder unter meinem Schlaflager verantwortungsvolle, aber möglicherweise geräuschentwickelnde Arbeiten ausführen. Ich glaube, ich mache vorerst einfach weiter Karaoke zu den Geräuschen des Kühlaggregats.

>>> Frühere Folgen

Montag, 5. Dezember 2011

Aus einer trüben Pfütze tat sich heute quietschend ein rostiges Tor zur Hoffnung auf. Weil Frau Schneckle die Monsters verlinkt hatte, kreuzte ich ein halbes Dutzend weitere Links später den Weg des Reverend. Dessen Wandlung könnte mir ein Wegweiser sein. Mit der Bibel in der einen Hand, die Knarre Gitarre in der anderen, heißt es, den Teufel aus den Schlammlöchern treiben.

Der könnte auch beim nächsten Rock & Wrestling einpeitschen, schließlich sieht der auch keinen Tag jünger als ich aus. Ein Licht soll es sein. Immer weitermachen.

Auch ein Gebet: I've Got the Devil Inside

Beim Depribloggerstammtisch gewesen. Gelacht.

Samstag, 3. Dezember 2011

Der Regen ist da, und obwohl dieses Jahr nur eine Jahreszeit kannte, den unterschauerten Mischmasch, kommt jetzt die Zeit der Neige. Ich trinke mein Heilwasser am zugigen Fenster und sehe, wie sich die Regentropfen ihren schlierigen Weg durch Staub und trübe Gedanken bahnen. Ein meditativer Vorbereitungskurs auf Depristammtische und Endzeitfolkore. Bei Krüger eröffnet heute abend Don't Wake Daddy (ich bitte um angemessene Kleidung). Der jährliche Saisonhöhepunkt, ein Erntedank für jeden Kunstfreund geht diesmal in die sechste Ausgabe, gezeigt werden Arbeiten von Brendan Danielsson, Eric White, Fred Stonehouse, Heiko Müller, Jason Wheatley, Martin Wittfooth, Moki und einigen anderen. Für mich eine Gelegenheit, endlich die neuen, größeren Räume der Galerie zu besichtigen, mehr Volumen zum Atmen, Schwitzen, Staunen. In ein paar Jahren findet Don't Wake Daddy dann im Hamburger Michel statt, dort wo bislang außerplanmäßig nur Josef A. sich zu Ochs und Esel gesellt, um die Weihnachtsgeschichte der Wirtschaftsreligion aufzuführen. Vater ist bald aufgewacht, Bambiland ist abgebrannt, widmet die Räume um, aber nicht die Herzen.

Der Regen ist da, und obwohl dieses Jahr nur eine Jahreszeit kannte, den unterschauerten Mischmasch, kommt jetzt die Zeit der Neige. Ich trinke mein Heilwasser am zugigen Fenster und sehe, wie sich die Regentropfen ihren schlierigen Weg durch Staub und trübe Gedanken bahnen. Ein meditativer Vorbereitungskurs auf Depristammtische und Endzeitfolkore. Bei Krüger eröffnet heute abend Don't Wake Daddy (ich bitte um angemessene Kleidung). Der jährliche Saisonhöhepunkt, ein Erntedank für jeden Kunstfreund geht diesmal in die sechste Ausgabe, gezeigt werden Arbeiten von Brendan Danielsson, Eric White, Fred Stonehouse, Heiko Müller, Jason Wheatley, Martin Wittfooth, Moki und einigen anderen. Für mich eine Gelegenheit, endlich die neuen, größeren Räume der Galerie zu besichtigen, mehr Volumen zum Atmen, Schwitzen, Staunen. In ein paar Jahren findet Don't Wake Daddy dann im Hamburger Michel statt, dort wo bislang außerplanmäßig nur Josef A. sich zu Ochs und Esel gesellt, um die Weihnachtsgeschichte der Wirtschaftsreligion aufzuführen. Vater ist bald aufgewacht, Bambiland ist abgebrannt, widmet die Räume um, aber nicht die Herzen.

("Don't Wake Daddy VI". Feinkunst Krüger, Hamburg. Bis 24.12.2011)