Dienstag, 5. September 2023

In einem meiner Reiseführer steht sinngemäß, "Die Liebe zu Brüssel muss man sich erarbeiten", und als Experte für komplizierte Herzensangelegenheiten fühlte ich mich da natürlich sofort herausgefordert. Ein vielversprechendes Ziel zur Herzensbildung und hoffentlich auch Unterhaltung, dachte ich. Möglicherweise auch ein Experiment in Unterwerfung, denn diese Stadt hat mich ja noch nicht gesehen und präsentiert sich vielleicht ganz zauberhaft.

Brüssel: wo Altes und Neues als ständige Bruchkante aufeinandertreffen

Über Etappen gestreut (acht Stunden im Zug möchte ich nun wirklich nicht mehr sitzen, zumal dabei andere Menschen um einen herum sind) war die eigentliche Reise überraschend erträglich. Wagenreihung mal so, mal so, Verspätungen aber minimal, und selbst eine zum Wochenende aufgedrehte heitere Frauengruppe im Ruhebereich auf der ersten Etappe verabschiedete sich bierflaschenklimpernd recht bald ins Bordbistro. Dazwischen nur Landschaft, sobald man den flachen Norden erstmal verlassen hat. Fachwerk, Schiefer, Restgrau, gemischt mit Schloten und Industrieanlagen, also herzerwärmend, dann wird es hügeliger und talsperrenreicher - und zack, ist man in der Stadt mit dem Schwebebahnelefanten.

Brüssel: Selbst der Himmel ist hier wie mit einem Schnitt mit dem Küchenmesser zur Collage geteilt

Von Wuppertal aus sind es nach Brüssel gerade einmal zweieinhalb oder drei Stunden. Köln, Aachen, Lüttich, fettich. Ab der Grenze piepsen Mobiltelefone wegen Informationen zu Roaming, das Licht ändert sich merklich (belgische Sonne andere Sonne), die Architektur noch merklicher. Kurz der Gedanke, gleich bis Ostende ("Oostende") durchzufahren, Brügge, Knokke, knorke, aber das vielleicht beim nächsten Mal. Dann ohne Herbstjacke im Koffer, aber mit Badehose! (Koffer viel zu überladen, ich reise wie Lady Gaga.) Nun aber, am Nordbahnhof natürlich nicht auf der Schmuckseite, sondern zwischen Baustellen, olfaktorischen Problemzonen und flüsternden Genussmitteldienstleistern raus, dann hoppelhoppel mit dem Rollkoffer durch die Gluthitze zum Hotel, Navigation ist schließlich erste Pfadfinderpflicht. Unterschätzt habe ich das hügelige Gelände, denn Brüssel ist wie Rom oder Wuppertal oder andere Weltstädte auf solchen gebaut. Ich sag' es gleich: Wer nicht Wuppertaler oder Römer ist, lacht hier nicht. Es gibt ein oben und ein unten, ein alt und ein neu, eine Sprache und eine andere Sprache, und entlang dieser Brüche hangelt man sich durch.

Follow the Money: Finanz- und Verwaltungstürme stehen wuchtig im Weg

Man bekommt aber gleich einen Eindruck von Dimensionen, dem Sound einer Stadt und seiner Lautstärke, den Ideen, was "Gehwege" sein sollen (immerhin bewegen wir uns hier im Zentrum der EU und ihrer Verordnungen) und den opaken Wegen der Geldströme. "Follow the money", heißt es und auch ein Grund, weshalb ich und meine Maggie-Thatcher-Handtasche überhaupt dort waren, aber auch hier eine gewisse Sperrigkeit: Aus Gründen konnte ich im Hotel nicht mit meiner Kreditkarte zahlen, es wurden also Wege und Ideen entwickelt, um die Summe bar (es lacht!) und NFC-Funkwellentechnologie (modern!) zusammenzukratzen, während mir im Nacken eine Mischung aus Angst- und Hitzeschweiß, Debit und Kredit genannt, und allgemeinem Unwillen zusammenlief.

Dämmern in der Stadt floral gewundener Träume: Fenster zu Höfen

Endlich aber Rast. Gedankensammeln, Fernsehprogramme kontrollieren, Fensterblicke riskieren und kleinen Gang durch die Gemeinde planen.

Montag, 28. August 2023

Obzwar ich bereits einige Tage wieder daheim bin, also in Hamburg, einer großen Stadt im Norden, muss ich mich noch ein wenig sammeln. Über einige Etappen hinweg war ich ja verreist mit der großen Bahn, und aus meinen Reisetagebüchern geht hervor, dass Wer eine Reise tut, kann etwas erzählen. Dieser oft gehörte Spruch ist immer wieder wahr, wie jeder Aufenthalt im "Ruhebereich" eines Großwaggons vermittelt. (Ausriss)

Zu den weniger bekannte Ursachen für eine verspätete Abfahrt gehört übrigens die Dokumentationsfotografie, wenn insbesondere ältere Männer mit ihren übergroßen Koffern (in meinem Fall) oder mitgeschmuggelten Exotika (Skiern, Bassgeigen, Oktopusse) wegen der langen Belichtungszeiten der Plattenkamera für Verzögerungen am Bahnsteig sorgen. Immerhin kommt man ins Gespräch. So erfuhr ich von dem anderen, mir ansonsten unbekannten, Fahrgast, dass Oktopusse, sofern sie in den Koffer passen, als Handgepäck zählen und nicht im Gepäckwagen untergebracht werden müssen. Eine Information, frisch auf Reise gesammelt, die dem ein oder anderen vielleicht nützlich sein könnte.

Im Hotel (ich spare jetzt Abenteuer auf Zwischenetappen aus) wurde ich sehr freundlich empfangen, selbst als mir eine Dame des Hauses blumenreich und bedauernd erklärte, dass ich mit dem zwar 150 Jahre dort verwahrten, aber frisch aus der Schatulle entommenen Bargeld nicht bezahlen könne (das Konterfei unseren lieben Kaisers bürgt nicht mehr für Kredit), und auch die mitgeführten Empfehlungsschreiben der kaiserlichen abentürlichen Gesellschaft, die mich als "Master" auswiesen in dieser Hinsicht keine Hilfe wären. Was sind das nur für Zeiten! Am Ende fanden wir aber eine hier nicht ausführlich zu deklarierende Lösung und ich konnte mein Zimmer beziehen.

Dort gab es zum Glück ein Radioempfangsgerät, so dass ich tatsächlich Nachrichten aus der Heimat und auch die Hörreportage eines Fußballspiels verfolgen konnte. Ausriss: Aus der Heimat erreichen mich ferne Klänge über politische Klage, Nachrichten das Wetter betreffend und auch eine Übertragung eines Fußballspiels, bei dem es am Ende einen Sieger gab. Wunder des Äthers! Man reist über hunderte Kilometer und bleibt doch mit der Heimat verbunden! Es müsste so ein Gerät für "immer dabei" geben.

Details folgen noch, bin jetzt erst einmal damit beschäftigt, einige Unordnung, die durch Staub und ein paar kleine Hausspinnen, die wegen der großen Hitze in die Wohnung geflüchtet sind, entstanden ist zu beseitigen. Dem müden Wanderer winkt keine Rast, heißt es. Und es stimmt. (Ausriss) Werde noch Ergänzungen in meinen Reisenotizen vornehmen und und sofern es mit meinen Terminen kommodiert, noch das ein oder andere Unerhörte berichten.

Montag, 7. August 2023

Ich bin ja nur 5 Millimeter davon weg, die Idee, jetzt noch kürzestfristig für einen Urlaub irgendwohin zu fahren, noch kürzerfristig zu verwerfen. Man kann ja stattdessen auch einfach durchdrehen, die eingebrannte Reiseunfähigkeit eingestehen und schlicht abwarten, bis auch dieser soziale Druck, im Sommer UNBEDINGT ETWAS MACHEN SEHEN UND DOKUMENTIEREN zu müssen, vorübergeht. Einerseits.

Andererseits sehe ich gerade dieses entzückende, offenbar von einem US-amerikanischen Filmregisseur, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, beeinflusste Video der Londonerin Matilda Mann, die eine dieser zahlreichen jungen Gitarrenklimperinnen mit smarten Texten ist, die es jedes Jahr zu entdecken gibt. Sehr charmant auf jeden Fall und auf den Punkt. Ihr Video basiert auf der Behauptung, auch sie könne etwas nicht und werde von ihrem Umfeld ermuntert, es einfach "day by day" zu versuchen und zu trainieren. Sie ist mehr so Typ "na ja", aber am Ende, natürlich, natürlich, ich verrate jetzt mal das Ende, geht es schon, nun ja, versöhnlich aus.

Ich will mich eigentlich mit dem Sommer überhaupt nicht versöhnen, auch wenn es dieses Jahr zahlreiche kühle Regengebiete gibt, die ein menschenwürdiges Auftreten in sogenannten Urlaubsgebieten versprechen. Wenn man denn erstmal dort ist. Dann aber: Jacke tragen, und sei es nur eine leichte, Haltung bewahren und nicht herumlaufen wie ein verschwitzter Lump. Nun ist mir das aber alles zu weit, zu kompliziert, zu teuer auch. Eine gewisse Unwirschigkeit legt sich bei diesem Thema wie eine weitere dunkle Wolke über mich. Wir stellen fest: Unter der weitgestreuten Talentlosigkeit in meinem Leben nimmt die Urlaubsplanlosigkeit einen vorderen Rang ein. Dieses Syndrom ist selten, es hat noch nicht einmal einen fancy lateinischen Namen. Aber auch das gibt es.

Und jetzt hat unweit meines Leuchtturms auch noch ein Strand eröffnet. Mit Kanuverleih. Man darf dort zwar nicht schwimmen (offiziell), aber immerhin abhängen und vielleicht einen sunny Beachball aufblasen. Wozu also, soll man noch weg, frage ich. Ich kann zu Fuß dorthin. In zehn Minuten bin ich da und muss noch nicht einmal über den Hauptbahnhof.

>>> Geräusch des Tages: Matilda Mann, You Look Like You Can't Swim

Freitag, 4. August 2023

Im 19. Jahrhundert erblühten bekanntlich die exzentrischsten Hobbys und Angewohnheiten. So polierten freitags abends, wenn die Pflichten der Woche erledigt waren, ledige viktorianische Damen gerne die Schädel ihrer Ex-Liebhaber. Heute unvorstellbar? Hoffentlich. Aber in der von allerlei Morbiditäten angekränkelten Zeit des Viktorianismus, in dem der Trauerkult extreme Blüten trieb, war dies ein verbreiteter Zeitvertreib und eine stille Genugtuung für die Damen.

Häufig wurde die Schädelkollektion ganz ungeniert und mit einem gewissen Stolz im Salon postiert. Sie waren Gesprächsstarter und Eisbrecher für Smalltalk bei geselligen Soireen, wenn man nach Trunk und Spaß beim Kartenspiel und spiritistischem Schabernack noch ein Thema für die gepflegte Konversation suchte. Man muss immer wieder daran erinnern: Fernsehen oder gar Streaming gab es ja nicht! Die Kultur- und Sittengeschichte geht über solche Dinge heutzutage hinweg, aber die Zeiten waren grimm, und die Gier nach Abwechslung und Frivolitäten groß.

Apropos, Frivolitäten. Eros und Thanatos trafen natürlich auch auf Spitzendeckchen wie Ying und Yang zusammen. Solche Bilder und Gesten sind daher Lockung und Warnung zugleich: Was süß beginnt, wird knöchern enden.

(alle Fotos aus dem Archiv für Trauerkultur, private Sammlung)

Sonntag, 30. Juli 2023

Wenn man wie ich nicht mehr viele Abenteuer in unerkundeten, nur auf geheimen Karten verzeichneten Gebieten erlebt, gräbt und bohrt man tiefer in den Archiven oder liest gemütlich zu Kaffee und Kuchen (aber ohne Pfeife und Ohrensessel) die Berichte anderer Autoren aus der Jugend. Und mag das Verhältnis zwar immer zwiespältig gewesen sein - aber am Ende kehrte ich zu einer Reihe zurück, auch wenn mancher da den Kopf schütteln mag. Früher war das nämlich so: War man als Kind mit Tim & Struppi durch, blieb für an Comix Normalinteressierte nicht viel. (Es war die Zeit vor dem Internet und internationalem Bestellwesen.) Viele wichen von Hergés Ligne Claire aus auf die Schule um Franquin (Gaston, Spirou) oder griffen - ebenfalls aus dem Hause Carlsen - zu Edgar P. Jacobs' Blake und Mortimer. Der war einst Mitarbeiter von Hergé gewesen und hat schon deshalb seinen Platz in der bedeutenden frankobelgischen Comixschule sicher.

Die wilden Geschichten um den walisischen Geheimdienstbeamten Blake und seinem Freund, dem genialen Halb-Schotten und Professor für alles Mögliche Mortimer spielen in der Zeit zwischen den 40er- und 60er-Jahren und bedienen sich eifrig an allerlei Themen und Motiven aus Pulp und Abenteuerroman, Fantastik und Spionagethriller, Kriegsabenteuer und Sci-Fi-Welten. Wunderwaffen und Dinosaurier, antike Kulte und Konspirationen, die ein oder andere mühsam geduldete Femme fatale (Jacobs wirkt da eher pikiert), einen wiederkehrenden Erzschurken und alles getränkt in britischem Patriotismus und Weltüberlegenheitsattitüde. (Eine Ausnahme bildet der eher pessimistische Band Die teuflische Falle von 1962.)

Alles ein bisschen brav also oder auch bieder, dann aber immer wieder auch herrlich absurd in der atomiumhaften Fortschrittsgläubigkeit der 50er-Jahre (1946 erschien die Serie zum ersten Mal) mit den Träumen von Überschall und Radiowellen tiefster und allerhöchster Frequenzen, der Entdeckung antiker Ausgrabungsstätten und ihrer (militärischen) Geheimnisse, Kalter-Kriegs-Methoden um Gedankenkontrolle und Kampfbomber, die den Frieden sichern sollen. Schmuck gezeichnet, etwas kantiger als Hergé, aber auch über längere Strecken zäh erzählt. Berüchtigt ist Jacobs' Hang zu salvenartig verstreuten und überflüssigen Textblöcken in seinen Bildern. Ein fast selbstparodistischer Klassiker zeigt Leutnant Blake (oder welchen Rang er da gerade hat) wie er bei bei einer nächtlichen Zugfahrt aus dem Fenster schaut und dazu die Unterschrift "Blake schaut aus dem Fenster".

Nachdem ich eine kleine Reihe damals erhältlicher Titel angesammelt hatte, war mir das irgendwann zu langweilig. Ich verstieß, also verkaufte, die Bände - nur um dann Jahre später die Sammlung wieder anzufangen. Man darf nicht so leicht genervt sein! Jetzt ist also Band 26 der deutschen Übersetzung erschienen. Mittlerweile wird die Reihe nach Jacobs Tod 1987 von verschiedenen Autoren und Zeichnern (zeitweise von Ted "Ray Banana" Benoît) fortgeführt, die teilweise die Überfrachtung mit Textblöcken behutsam entschlackten (oder aber wie bei Jean Van Hamme auch steigerten), den altmodischen Charme der Geschichten dabei aber gut bewahrten. Der frisch erschienene Band Acht Stunden in Berlin etwa spielt 1963 in der geteilten Stadt und erzählt mit aus Hitchcocks Der zerrissene Vorhang bekannten Motiven eine wilde Geschichte über ein Komplott rund um den Besuch von US-Präsident J.F. Kennedy ("Ich bin ein Berliner"). Alles in flottem Tempo, mit doppelten Böden und Doppelgängern, Spionen und Gegenspionen, finsteren Sowjets und verschlagenen US-Amerikanern, verrückten Wissenschaftlern, tickenden Uhren und einem actionreichen Finale. Schön sind die gut recherchierten Details, etwa wenn in Ostberlin Plakate von Staudte-Filmen zu sehen sind.

Gehobener Schund, und das meine ich ganz freundlich, und Unterhaltung ähnlich etlicher Hollywood-Abenteuerkino-Franchises. Kritiker werden sagen, eher restaurativ, politisch staubbeladen und ohne postmoderne Meta-Spielereien für die Genre-Gewieften, aber als spannende, alternative Was-wäre-wenn-Historienmalerei sehr unterhaltsam. Mir taugt's.

(José-Louis Bocquet, Jean-Luc Fromental, Antoine Aubin. Die Abenteuer von Blake und Mortimer, Bd. 26: Acht Stunden in Berlin. Hamburg, Carlsen Verlag, 2023.)

Dienstag, 25. Juli 2023

Das brennendste Problem des 19. Jahrhunderts war die soziale Frage. Überbevölkerung und Wohnungsnot in den Städten, Arbeitslosigkeit und Hunger führten zu Hygieneproblemen, Krankheiten, Verwahrlosung und Verbrechen. "Hard Times", wie sie im gleichnamigen Roman von Charles Dickens grimmig und rußschwarz beschrieben sind. Aber die massenhaft aus der Provinz in die Städte geströmten Menschen fanden auch oft keinen Partner. Sogenannte Partnerschafts- und Eheanbahnungsinstitute erkannten hier einen Markt und bemühten sich (gegen gute Gebühr) um standesgemäße oder überhaupt eine Verkupplung. Diese diente weniger der romantischen Verbindung oder wenigstens amourösen Vergnügen, sondern der sozialen Absicherung gegenüber der Gewalt und Not auf den Straßen.

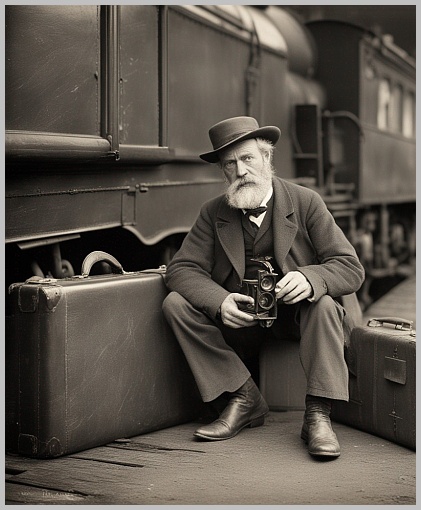

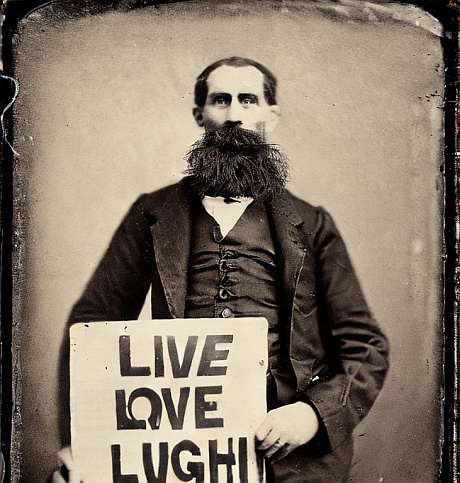

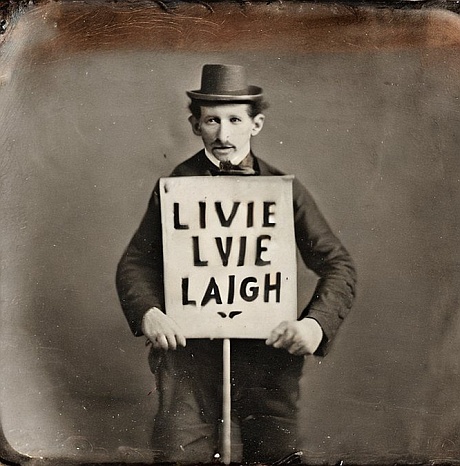

Auf dem Flohmarkt in Spitalsfield in London fand ich einmal eine Kiste mit Bewerbungsfotos dieser Zeit. Eine Agentur namens Finder hatte sich einen einprägsamen Werbespruch ausgedacht und ließ diesen von den heiratswilligen Kandidaten und Kandidatinnen auf Schilder schreiben: "Live, love, laugh" hieß dieses Mottto, das entgegen aller harschen Alltagsrealitäten Lebensfreude und Optimismus signalisieren sollte.

Das Motto wurde bald zum stehenden Begriff. Fragte man einen zahnlosen, zerlumpten Bettler in den verslumten Stadtteilen im Londoner Osten nach seinem Befinden, so kicherte er roh zurück "live, love, laugh, matey!" Lebensfrohe Armut, laut Rilke "ein stiller Glanz von innen", wurde so zur Inspiration für Lebenskünstler und eine saturierte Bürgerschaft, die bald den Slogan aufgriff und zum Trinkspruch in den feineren Absinthstuben, efeuumrankten Buchläden und den Seebädern im Südosten Englands erkor.

Natürlich spiegelte sich in den selbstbeschrifteten Schildern der meist niedrige Bildungsstand der Heiratskandidaten aus den unteren Schichten wieder. Allerlei eigentümliche und durch den Dialekt ihrer Herkunftsregionen und rührende Unbeholfenheit geprägte Fabulierungen verzerrten den heiteren Sinnspruch manchmal bis zur orthografischen Unkenntlichkeit. Aber damals wie heute gilt: Es liest sowieso niemand die Texte und Profile in Kontaktanzeigen.

Auch zahlreiche Damen finden sich in der Kartei. Meist etwas schüchtern und ebenfalls von niedrigem Bildungsstand, versuchten sie ihr Glück, von dessem Eintreten wir nichts wissen.

Warum lächelten die Menschen in viktorianischen Zeiten auf Fotos so selten, wo ist das "Lachen", das die Schilder verkünden? Nun, Zahnhygiene war noch nicht recht verbreitet. Zwar hatte ein William Addis um 1780 eine Bürste modernen Typs erfunden (im Gefängnis, wie man hört), doch blieb diese aufgrund der hohen Produktionskosten den wohlhabenderen Schichten vorbehalten. Der Zahnzustand in der breiteren Bevölkerung war daher im Allgemeinen eher schlecht. Für Heiratswillige also ein guter Grund, den Mund geschlossen zu halten (und nicht etwa die langen Belichtungszeiten beim Fotografieren, wie man oft hört).

Wie so oft ersetzte also das Wort die Tat. Blieb der Mund verkniffen, so sprachen die Buchstaben auf den Schildern um so lauter. Fast hört man das scheppernde Krachen von Bierhumpen aus Zinn und zischellautloses Gelächter durch schummrig beleuchtete Kopfsteingassen hallen. "Joy to the world!" schallte aus es aus dem Eastend, und "Live!" und "Love! und "Laugh!"

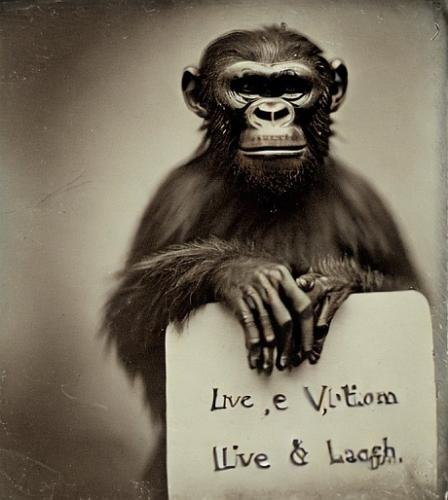

Leider war die Welt damals lange nicht so tolerant wie unsere und erlaubte sich so manchen frechen Scherz. So wurde die Aktion "Live, love, laugh" von herzlosen Fotografen bald parodiert und in noch herzloseren Satirezeitungen verunglimpft. Die Bewerbungsbilder der Agentur Finder wurden mit Affen aus dem Zoo nachgeäfftgestellt und dabei ganz ähnliche Schilder mit bewusst falscher Beschriftung verwendet, um sich in spöttischen Artikeln über die echten Kandidaten und "armen Narren, die öffentlich ihr Glück suchten" (so eine Artikelüberschrift) lustig zu machen. Die viktorianische Zeit war eben auch eine der brutalen Sitten und der großspurigen Überheblichkeit.

Samstag, 22. Juli 2023

Hier bei uns im Institut für melancholische Erinnerungskultur werden in der Regel nur historisch zweifelsfrei belegte Dokumente für Forschungsarbeiten genutzt. Ab und an aber lohnt für Vergleichszwecke auch ein Blick auf fiktionale Rückblickswerke. Etwa die Fotoerzählungen von Pablo Ventura. Ursprünglich in einem zum Studio umgebauten Winkel seiner Wohnung entstanden (durfte er oder hat einfach nicht gefragt), erzählen seine Fotoserien mit liebevoll gestalteten Modellbauten und Puppen Geschichten aus der Kriegs- und Nachkriegszeit. Einiges davon ist in dem lesenswerten Interview bei The Literate Lens zu sehen.

Etwa die Serie The Automaton, die mich vor Jahren auf Venturas Werk aufmerksam machte. (Nebenbei: Immer noch bin ich der Meinung, ein ganz ähnliches Werk, bei dem es um ein Miniatur-Fotostudio ging, das am Ende von Nazis aufgesucht wurde, in einem anderen Buch gesehen zu haben. Haber das aber nie wiederfinden können und befürchte mittlerweile eine false memory.) Kleine Dioramen mit Straßenszenen wie aus einem frühen Fellini-Film, die zunächst putzig und pittorek wirken, dann aber eine beunruhigende Erzählung über die Grausamkeiten und den Terror des Krieges einflechten.

Von den Bildwelten recht ähnlich und sehr melancholisch ist die Reihe Winter Stories, die Artisten eines kleinen Zirkus zeigen. (Im Buch gibt es noch traurige Cafés, Schwertschlucker, Feuerspucker und groteske Unfälle, dazu nach Zeichnungen und Gouachen für die einzelnen Szenen. Fellini-Fans werden hier nur den Eisenbieger vermissen.) Alles sehr entzückend und anrührend gestaltet, mit detailreichen Sets und gedämpfter Farbpalette - und als Bücher manchmal für kleines Geld zu erwerben.

>>> Webseite von Paolo Ventura