Montag, 19. Dezember 2011

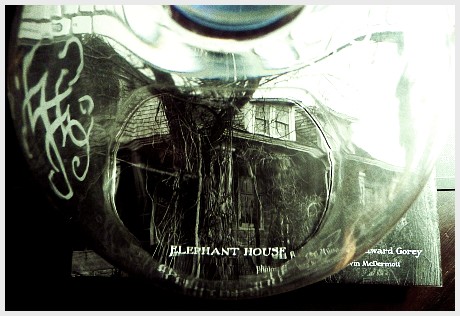

Eigentlich kenne ich niemanden, der nicht ein Fan von Edward Gorey ist, was beweist, daß ich in der Auswahl meiner Mitmenschen nicht immer ein unglückliches Händchen habe. In einer Art verfrühtem Weihnachtsgeschenk erstand ich mir nun Kevin McDermotts Band "Elephant House". So lautet der Name von Goreys Haus auf Cape Cod, ein altertümliches Gebäude, das er mit dem Geld seiner ersten Erfolge erstand, aber erst Jahre später, immer noch weitgehend unrenoviert, bezog. Gorey mochte den Verfall und ließ daher Fenster- und Türrahmen lieber verwittern als mit frischem Lack zu erschrecken. Der Fotograf und Gorey-Vertraute McDermott erhielt nach Goreys Tod die Erlaubnis, das Haus mit der Kamera zu erkunden.

Ein Bildband als Haustour: Da gibt es das von Katzen beherrschte Wohnzimmer, die Küche mit ihrer Steinsammlung, die Bibliothek mit 25.000 Bänden, das ein wenig merkwürdig wirkende Reliquienzimmer, in dem Gorey Plüschtiere sammelte, das im Vergleich beinah karge Schlafzimmer (das Bett hat nur wenig mehr als 90 Zentimeter Breite, ich sag es ja, mehr braucht man nicht, wenn man kreativ ist) und das Fernsehzimmer mit der Sammlung von weiteren Büchern und VHS-Kassetten. Gorey sammelte alles - Steine, blaue Glasflaschen, Schmuck, Bücher, Ausgestopftes, Gefundenes - und sortierte es in Gruppen geordnet innerhalb und außerhalb des Hauses, auf die Fensterbänke, Holzbalken, Nischen und Regale. Auch seine am Ende des Lebens (Gorey starb 2000) zahlreicher gewordenen Pillendöschen stehen akribisch auf der Fensterbank im Bad aufgereiht. Das Haus ist mittlerweile zu einem Museum umgebaut worden, die Fotos werfen also einen letzten intimen Blick auf Goreys Welt, in einer mir sehr angenehmen stillen Art. Menschenleer und ohne Sorge. Beschaulich nannte man das früher.

(Kevin McDermott. Elephant House: Or, The Home of Edward Gorey. San Francisco 2003.)

>>> siehe auch Goreyana

Freitag, 16. Dezember 2011

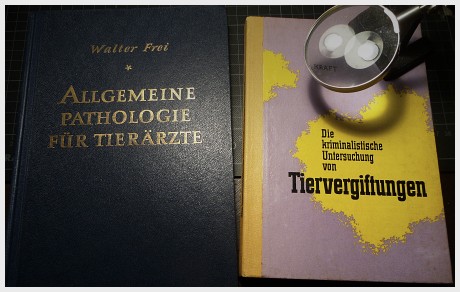

Wenn man einmal anfängt, ein Thema genauer zu studieren, ergibt sich ja gerade am Anfang alles wie von selbst. Ein Buch führt wie zwangsläufig zum nächsten, ein Experte zum anderen und bald hat man alles auf 80 Disketten gespeichert und im Forschungslabor verteilt. Freis Allgemeine Pathologie für Tierärzte darf ich hier sicher als bekannt voraussetzen, ein Standardwerk, ohne dessen Kenntnis ich meine Dozentur hier ich nicht weiter fortsetzen brauche.

Weniger bekannt ist das weidezaunweisende Werk von Otto Kraft: Die kriminalistische Untersuchung von Tiervergiftungen. 1965 in Berlin erschienen, war es bislang nur einem ausgewählten Personenkreis zugänglich ("... darf nicht an unberechtigte Personen weitergegeben werden"). Dabei sind hier wertvolle Erkenntnisse über Taubenvergifter und Kälberwürger erfasst. Da mir derzeit der weiträumige Alkoholabusus ärztlicherseits verboten ist, interessiert mich gerade dieser Komplex. Die Mehrzahl der dem Alkoholismus verfallenen Rechtsbrecher, so erfahren wir auf Seite 71, hatte keine abgeschlossene Schul- und Berufsausbildung. Auch fehlten "Charakterbildung fördernde Interessensgebiete" (das ist wie heute, wo ich den Leuten immer sage, Leute, ihr interessiert euch auch echt für nichts). Schon allein hieran, so Kraft weiter, sind die bis in unsere Zeit hineinreichenden, persönlichkeitsschädigenden Auswirkungen der ehemaligen kapitalistisch-junkerlichen Verhältnisse auf dem Lande deutlich erkennbar.

Kraft führt aus: Die Säufer leben auf dem Land. So sei "im Bezirk Schwerin (...) im Jahre 1963 der Spirituosenverbrauch pro Kopf der Bevölkerung um 2,37 Liter höher als im Bezirk Dresden (hauptsächlich Industriegebiet)." Ein Umstand der schlimme Folgen zeitigen kann, wie im Fall des Trinkers K., der sich durch "unbelehrbares Verhalten" vom Kollektiv abtrennte und "Schädlingsarbeit [leistete], indem er in der Absicht, die sozialistische Landwirtschaft zu schädigen, bewußt angesäuerte Magermilch [...] an die Kälber verfütterte. (S. 72) Trau, schau, wem heißt es also, nicht nur in der Liebe, auch in der Landwirtschaft.

In Kapitel 4.5. ("Die Tierleichenbesichtigung") kommt man dann zum Detektivspielteil. Ob Sherlock, ob Fox Mulder oder als sein eigenes CSI-Team, kriminalistisch geschulte Tatortuntersuchungsmethoden (es ist wie in der Immobilienwirtschaft: Lage, Lage, Lage) sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Aufklärung. Stacheldraht im Futtertrog? Leere, braune Arzneiflaschen im Gehege? Alles Anzeichen für einen böswillig manipulierenden Eingriff.

Und wozu, höre ich fragen, braucht man das? Prodesse et delectare: Ob mir das für die dereinst noch aus dem Reich der Berufs- und Selbstverwirklichungsträume zu holende Imkerei auf Neuseeland nützlich sein wird? Angesichts des ja immer irgendwie überraschend eintretenden Bienensterbens bin ich fast sicher. Ich jedenfalls bin bereit.

Dienstag, 13. Dezember 2011

Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf der letzten documenta nicht bereits eine Installation vom selben Künstler gesehen habe. Da gab es ein Ensemble von E-Gitarren an hübschen Retro-Epiphone-Verstärkern, die abwechselnd durch eine Mechanik angeschlagen wurden. Etwas verstimmt das Ganze, aber eine hübsche Form eines Musikautomaten.

Noch interessanter aber ist diese Installation. Auf den vom französischen Musiker und Komponisten Celéste Boursier-Mougenot aufgebauten Instrumentenpark tweeten zwitschern Zebrafinken wie zwölftönende Rock'n'Roller: Diese Byrds erzeugen ihre Soundlandschaften im zufälligen Vorbeiflug, fern vom "Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep" gängiger Middle-of-the-Road-Musik. Faszinierend natürlich, so als würde man unbekümmerten Kindern beim Spielen zusehen.

Berliner können die Installation "From Here to Ear" bis zum 8. Januar 2012 in der me Collectors Room Berlin/Stiftung Olbricht anschauen.

Mittwoch, 7. Dezember 2011

Eigentlich wollte ich bloß einen CD-Player kaufen für die Küche. So was mit CD. Und Radio. Und CD. Und bitte nichts, was aussieht, wie ein Designverbrechen wahnsinnig gewordenes, mutiertes Insekt, das aus den Weiten des Weltraums zu uns gefunden hat. Gibt es natürlich alles nicht für die Küche. Also mit CD. Und Radio. Und CD.

Dann dachte ich, egal, bevor nur noch die Dinge im Kühlschrank zu dir singen, nimm einfach was modernes, sei spontan, Hauptsache CD. Und Radio. Und CD. Dann las ich die Beschreibung, die es verdient, hier in breiterer Länge zitiert zu werden:

Reiselustiges CD-Radio mit MP3-fähigem USB-Eingang, AUX-Eingang und integrierter Uhr mit Weckfunktion.

Die xxx ist eine nomadische Stereoanlage, deren pfiffiges

Produktdesign den Kassettenrekorder für das Hier und Jetzt übersetzt.

Seinen Gegenwartsbezug stellt das quirlige Gerät zuvorderst über Anlaufstellen für mobiles Audioequipment her. Der AUX-Eingang der xxx sorgt für den kulturellen Austausch mit externen Audiokomponenten wie CD- und MP3-Playern. Das namensgebende Kassettendeck des Kassettenrekorders ersetzt die Stereoanlage durch einen MP3-fähigen CD-Player. Abgerundet wird das Funktionsangebot des Gerätes durch einen integrierten Radioempfänger.

Eine sinnvolle Zusatz-Funktion des xxx ist die integrierte Uhr mit Weckfunktion, die die Kompaktanlage zu verantwortungsvollen Weckarbeiten im Schlafbereich und anderen Koordinationsaufgaben qualifiziert.

Die Raumforderung des CD-Radios ist im direkten Vergleich zu anderen Stereoanlagen höchst übersichtlich, sodass selbst gut befüllte Schreib- und Nachttische als Aufstellort in Frage kommen. Gleichgültig, ob im sesshaften oder im nomadischen Betrieb erfreut das xxx mit seinem breit grinsenden, jugendlichen Design.

Ich meine, "verantwortungsvolle Weckarbeiten im Schlafbereich". Da muß man doch mit erschöpft dreckiger Lache einräumen: Diese Übersetzungstrafos dichten besser als ich so mancher, der es absichtlich versucht. Und der "Kulturaustausch zu den anderen Komponenten". Seßhaft oder nomadisch, ganz egal, dieser jugendlich breite Grinser macht alles mit! Unheimlich. Der wird noch wie ein Automatenmensch aus der Romantik durch meine Wohnung wandern, Nomadenzelte vor den Heizkörpern aufschlagen oder unter meinem Schlaflager verantwortungsvolle, aber möglicherweise geräuschentwickelnde Arbeiten ausführen. Ich glaube, ich mache vorerst einfach weiter Karaoke zu den Geräuschen des Kühlaggregats.

>>> Frühere Folgen

Montag, 5. Dezember 2011

Aus einer trüben Pfütze tat sich heute quietschend ein rostiges Tor zur Hoffnung auf. Weil Frau Schneckle die Monsters verlinkt hatte, kreuzte ich ein halbes Dutzend weitere Links später den Weg des Reverend. Dessen Wandlung könnte mir ein Wegweiser sein. Mit der Bibel in der einen Hand, die Knarre Gitarre in der anderen, heißt es, den Teufel aus den Schlammlöchern treiben.

Der könnte auch beim nächsten Rock & Wrestling einpeitschen, schließlich sieht der auch keinen Tag jünger als ich aus. Ein Licht soll es sein. Immer weitermachen.

Auch ein Gebet: I've Got the Devil Inside

Beim Depribloggerstammtisch gewesen. Gelacht.

Samstag, 3. Dezember 2011

Der Regen ist da, und obwohl dieses Jahr nur eine Jahreszeit kannte, den unterschauerten Mischmasch, kommt jetzt die Zeit der Neige. Ich trinke mein Heilwasser am zugigen Fenster und sehe, wie sich die Regentropfen ihren schlierigen Weg durch Staub und trübe Gedanken bahnen. Ein meditativer Vorbereitungskurs auf Depristammtische und Endzeitfolkore. Bei Krüger eröffnet heute abend Don't Wake Daddy (ich bitte um angemessene Kleidung). Der jährliche Saisonhöhepunkt, ein Erntedank für jeden Kunstfreund geht diesmal in die sechste Ausgabe, gezeigt werden Arbeiten von Brendan Danielsson, Eric White, Fred Stonehouse, Heiko Müller, Jason Wheatley, Martin Wittfooth, Moki und einigen anderen. Für mich eine Gelegenheit, endlich die neuen, größeren Räume der Galerie zu besichtigen, mehr Volumen zum Atmen, Schwitzen, Staunen. In ein paar Jahren findet Don't Wake Daddy dann im Hamburger Michel statt, dort wo bislang außerplanmäßig nur Josef A. sich zu Ochs und Esel gesellt, um die Weihnachtsgeschichte der Wirtschaftsreligion aufzuführen. Vater ist bald aufgewacht, Bambiland ist abgebrannt, widmet die Räume um, aber nicht die Herzen.

Der Regen ist da, und obwohl dieses Jahr nur eine Jahreszeit kannte, den unterschauerten Mischmasch, kommt jetzt die Zeit der Neige. Ich trinke mein Heilwasser am zugigen Fenster und sehe, wie sich die Regentropfen ihren schlierigen Weg durch Staub und trübe Gedanken bahnen. Ein meditativer Vorbereitungskurs auf Depristammtische und Endzeitfolkore. Bei Krüger eröffnet heute abend Don't Wake Daddy (ich bitte um angemessene Kleidung). Der jährliche Saisonhöhepunkt, ein Erntedank für jeden Kunstfreund geht diesmal in die sechste Ausgabe, gezeigt werden Arbeiten von Brendan Danielsson, Eric White, Fred Stonehouse, Heiko Müller, Jason Wheatley, Martin Wittfooth, Moki und einigen anderen. Für mich eine Gelegenheit, endlich die neuen, größeren Räume der Galerie zu besichtigen, mehr Volumen zum Atmen, Schwitzen, Staunen. In ein paar Jahren findet Don't Wake Daddy dann im Hamburger Michel statt, dort wo bislang außerplanmäßig nur Josef A. sich zu Ochs und Esel gesellt, um die Weihnachtsgeschichte der Wirtschaftsreligion aufzuführen. Vater ist bald aufgewacht, Bambiland ist abgebrannt, widmet die Räume um, aber nicht die Herzen.

("Don't Wake Daddy VI". Feinkunst Krüger, Hamburg. Bis 24.12.2011)

Dienstag, 29. November 2011

Nein. Ich bin nicht mit Emily Blunt Amy Adams Emily Blunt in den Sonnenuntergang entflohen, ich bilde mich fort. Angekommen im neuen Leben bereite ich mich auf die Zukunft vor: Die Krise ist da, heißt es. Der Schweinekapitalismus mit seiner Fratze wird einen letzten Grunzer tun, das Geld wird verschwinden, Leistung wird wieder selbst getragen werden müssen und allen eine kleine Parzelle zugewiesen werden, auf der Zuckerrübe, Kartoffel, Rote Beete und Sellerie wird wachsen können. Und ein Schwein. Auf Kuba hält man die Schweine in den Dachgärten der Häuser, wir hingegen könnten dafür unsere Nebenzimmer nutzen oder leergeräumte Bankschließfächer.

In unserer Zukunft der Selbst- und Kleinstversorger jedenfalls wird Hausschlachtung das neue Nachbarschaftsfest. Groß, Klein, Alt und Jung werden sich versammeln, während die wenigen Blogger, die sich noch auf Tiertötung verstehen, Schweine und Kleinvieh vom Tier zum Fleisch befördern, auf Haken hängen, ausbluten lassen und ausnehmen, zerteilen und verteil... Halt! Moment!

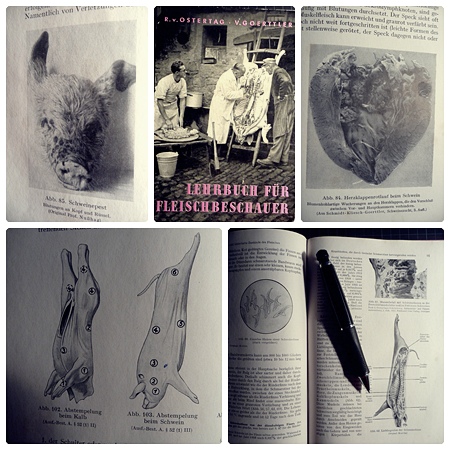

Bevor sich die gierige Meute auf die sülzigen Stücke stürzen darf, braucht es selbstverständlich eine Fleischbeschau und zwar nicht die, die ihr sonst so im Internet macht. Gilt es doch Krankheiten und Unpäßlichkeiten auszuschließen, selbst wenn man nur im Supermarkt an der Fleischtheke steht und sich fragt, was da so grünlich in der Aufschnittschale schimmert oder warum sich die Cellophanverpackung ins Vulgäre wölbt. So spielte mir also ein glücklich zu nennender Zufall auf dem Flohmarkt dieses fruchtbare Lehrbuch in die Hände.

Nach dem abendlichen Käsebrot studiere ich nun eifrig die grundlegenden In- und Auswändigkeiten von Rippe, Hüfte, Haxe, weiß, daß Grün keine wählbare Alternative auf frischen Schweinehälften ist und daß alles, was sehr klein ist und lebt, das Fleisch in aller Regel ungenießbar macht. (Lesen eigentlich noch Vegetarier mit?)

Viele Dinge kommen in Erinnerung, die die meisten schon vergessen haben dürften: Die Rinderzunge besitzt (im Gegensatz zur Pferdezunge) einen starken Rückenwulst, eine schlanke Zungenspitze und auf dieser zahlreiche Wärzchen, die sich sichelartig anfühlen und nach hinten gerichtet sind, so daß man beim Überstreichen über die Piste der Rinderzunge ein Gefühl hat wie beim Streichen über eine starre Bürste. Interessant und lebensnah auch die Beobachtung, daß "männliche Tiere [...] nach erlangter Geschlechtsreife einen regelwidrigen Geruch zeigen [können]. (Ebergeruch, Bockgeruch, in seltenen Fälen auch Bullengeruch)."

Fans von James Herriot (Der Doktor und das liebe Vieh) werden das ein oder andere erinnern (Lungenseuche! Schweinepest!): Mit einem Arm bis zum Ellenbogen in einer Kuh, den schnurrigen Lebensweisheiten verknöcherter Bauern aus dem lieblichen Yorkshire lauschend und dabei immer das Wohl der Nutztiere und ihrer Verzehrer im Auge. Ein Buch für jede Hausapotheke also und zur inneren Vorbereitung auf kommende Festlichkeiten, wenn Mutter die Gans wieder zu lange auf der Arbeitsplatte hat liegen lassen. Hände waschen nicht vergessen.

(R. v. Ostertag, V. Goerttler. Lehrbuch für Fleischbeschauer. 27. Auflage. Berlin, Hamburg: Parey, 1958.)